在小红书平台上,频繁刷点赞的行为早已不是新鲜事,从“点赞收藏”的日常操作到“点赞换流量”的刻意经营,这种看似简单的互动背后,实则交织着平台规则、用户心理与商业逻辑的多重博弈。频繁刷点赞在小红书生态中具有普遍性,它既是用户对平台算法的“适应性策略”,也是内容创作者维持账号权重的“生存手段”,更是商业力量撬动流量的“灰色杠杆”。这种行为看似无伤大雅,却在潜移默化中重塑着平台的内容生态与用户认知。

从用户个体行为来看,频繁刷点赞的动机复杂多样。对普通用户而言,点赞是“被看见”的低成本方式——当一篇笔记获得高赞,用户会在评论区留下“已赞”“互赞回关”的标签,试图通过互动建立社交连接;更有甚者,将点赞视为“社交货币”,通过频繁给他人点赞换取回赞,满足“被关注”的心理需求。心理学研究表明,点赞带来的即时反馈会刺激大脑分泌多巴胺,形成“点赞-快感-再点赞”的行为循环,这种“点赞依赖症”让不少用户陷入“刷赞-等待回赞-焦虑数据”的怪圈。而对内容创作者来说,点赞直接关联账号权重。小红书的算法逻辑中,笔记的点赞率、收藏率、评论率是判断内容质量的核心指标,高点赞笔记更容易被推荐到“发现页”“搜索结果”等流量入口。为了在“流量池”竞争中脱颖而出,不少博主将“频繁刷点赞”纳入日常运营策略——他们会在发布笔记后,通过互赞群、点赞软件等方式快速拉升点赞数,试图用“数据漂亮”撬动平台的推荐算法。这种“数据焦虑”在中小博主中尤为普遍,毕竟在小红书的“种草”链条中,点赞早已不是单纯的“喜欢”,而是成为衡量内容“种草力”的标尺。当一个笔记的点赞数突破1万,用户会默认它“值得信赖”,这种“点赞即信任”的心理,催生了大量围绕点赞数据的灰色产业链。

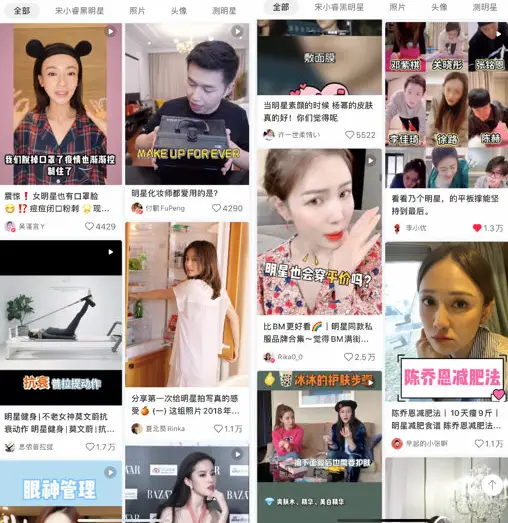

商业力量的介入,让频繁刷点赞的行为进一步规模化。当小红书成为品牌营销的“必争之地”,商家开始将“点赞数”视为衡量推广效果的关键指标。为了打造“爆款笔记”,品牌方会组织团队或通过第三方服务商进行批量点赞——有的使用自动化脚本模拟真人点赞,有的雇佣“水军”集中操作,甚至出现“点赞前10名送福利”的互动话术,诱导用户真实点赞。这种“商业刷赞”与个人行为不同,它往往以“快速起量”为目标,通过虚假数据制造“热门假象”,误导消费者判断。更值得注意的是,频繁刷点赞的行为正在形成“数据泡沫”:当大量低质内容通过刷赞获得高曝光,优质内容的生存空间反而被挤压。小红书曾公开表示,平台会通过技术手段识别虚假互动,但面对隐蔽的“刷赞产业链”,平台治理仍面临挑战——比如“真人互赞群”通过人工操作规避检测,点赞软件不断升级模拟真人行为,导致虚假数据难以彻底根除。

频繁刷点赞的行为,本质上反映了用户与平台之间的“规则博弈”。小红书的算法推荐机制,本质上是一种“数据至上”的逻辑:高互动内容会被优先推送,而低互动内容则逐渐沉寂。这种机制激发了用户的“数据焦虑”,为了获得流量,用户不得不“主动适应”规则——通过频繁刷点赞提升数据表现。然而,这种“适应性策略”正在反噬平台的内容生态。当点赞数据不再真实反映内容价值,平台的推荐逻辑就会失灵:用户刷到的不再是真正优质的内容,而是被“包装”过的爆款;创作者不再专注于内容创新,而是沉迷于“数据操作”。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是所有参与者的利益——用户失去对平台的信任,创作者陷入“流量陷阱”,品牌营销效果大打折扣。

更深层来看,频繁刷点赞的行为折射出社交媒体时代的“认同焦虑”。在小红书这样的“生活方式分享平台”,用户通过点赞表达对某种生活方式、价值观的认同,但当点赞变成“数据工具”,其社交属性就被异化为商业工具。用户不再是为“喜欢”而点赞,而是为“流量”而点赞;创作者不再是为“分享”而创作,而是为“数据”而创作。这种异化不仅破坏了平台的真实性氛围,也让用户陷入“数字表演”的困境——为了获得更多点赞,刻意营造“完美生活”,甚至编造虚假内容。当点赞数成为衡量成功与否的唯一标准,社交媒体的“连接价值”就被“数据价值”所取代。

要破解频繁刷点赞的困境,需要平台、用户与创作者的共同努力。对平台而言,应优化算法逻辑,从“唯数据论”转向“内容价值论”,通过更精细的指标(如用户停留时长、转发率、复购率等)综合判断内容质量,同时加大对虚假互动的打击力度,切断“刷赞产业链”。对创作者而言,需回归“内容为王”的初心,用优质内容吸引用户真实互动,而非沉迷于“数据捷径”。对用户而言,则应理性看待点赞数据,避免陷入“点赞焦虑”——毕竟,小红书的本质是“标记我的生活”,而非“点赞我的数字”。

当我们在小红书频繁点击“赞”时,或许该问问自己:我们点赞的,是内容本身,还是那个被数字包装的“完美幻象”?平台、用户、商家若能共同回归“真实分享”的初心,或许才能让小红书真正成为“标记我的生活”的净土,而非点赞数据的竞技场。毕竟,真正有价值的内容,从来不需要靠“刷赞”来证明。