在应用宝平台上,内容互动效果直接影响着曝光量与用户转化,而评论与点赞作为核心互动指标,其数据表现成为运营者关注的焦点。部分用户试图通过“评论刷赞”策略快速提升互动数据,但这种操作背后涉及复杂的平台逻辑、用户心理与合规边界,需从多维度剖析其可行性与风险,才能找到真正可持续的互动提升路径。

评论刷赞的核心逻辑:平台算法如何“解读”互动数据

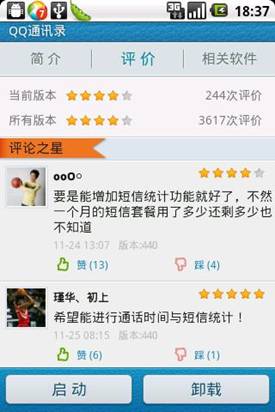

应用宝作为腾讯生态下的重要分发渠道,其内容推荐算法与社交平台存在共性——以互动数据作为内容质量的核心信号。评论与点赞不仅是用户行为的直观体现,更是算法判断内容“受欢迎程度”的关键依据:高点赞量意味着内容获得初步认可,而高评论量则代表内容具备引发讨论的潜力,二者协同作用能显著提升内容在信息流中的推荐权重。

从算法机制看,评论的价值甚至高于点赞。平台会优先分析评论的“质量维度”:评论长度、关键词多样性、用户停留时长(评论后是否继续浏览其他内容)、以及评论间的互动(如回复、点赞评论)。单纯追求“点赞数”而忽略评论的实质内容,反而可能被算法识别为“异常数据”,导致内容降权。因此,评论刷赞的核心并非简单堆砌数字,而是构建“拟真”的互动生态,让数据与内容价值形成正向匹配。

评论刷赞的具体方法:从“量变”到“质变”的策略设计

想要通过评论刷赞提升互动效果,需结合平台特性与用户行为习惯,设计分层级的操作策略。

评论内容的设计是关键。低质评论如“支持”“顶”不仅无法触发算法推荐,还可能被用户举报。高价值评论应具备“信息增量”或“情感共鸣”:针对应用测评类内容,可设计“深度体验型评论”(如“续航确实不错,但后台优化有提升空间,实测XX小时耗电XX%”);针对工具类应用,可突出“使用场景”(如“做PPT时这个模板太实用了,节省了至少2小时”)。这类评论既能体现真实性,又能为其他用户提供参考,间接提升内容可信度。

点赞与评论的协同节奏需模拟真实用户行为路径。正常用户通常先浏览内容,再决定是否评论,最后可能点赞。因此刷赞操作应避免“秒评秒赞”,而是设置合理的时间差:内容发布后5-10分钟内进行初步评论(占位式评论,如“刚下载试试,功能看起来很强大”),30分钟后补充详细评论,再逐步叠加点赞。这种“渐进式互动”更符合平台对自然行为的判定标准。

多账号矩阵的差异化运营可提升数据可信度。使用不同设备、不同IP的账号进行互动,评论内容需避免模板化——例如针对同一款游戏,账号A可侧重“画面体验”,账号B强调“操作手感”,账号C则吐槽“新手引导不够清晰”,形成多角度讨论的假象,降低平台识别风险。

评论刷赞的价值边界:短期提升与长期风险的博弈

尽管评论刷赞能在短期内快速拉升互动数据,但其“价值天花板”明显,且伴随多重风险。从短期看,合理设计的评论与点赞确实能触发算法的“初始冷启动”,帮助内容突破冷启动阶段的曝光瓶颈,尤其适合新上线应用或活动内容的快速引流。

但从长期看,过度依赖刷赞会陷入“数据泡沫陷阱”。一方面,虚假互动无法带来真实用户转化——刷赞用户不会真正下载应用、完成付费,内容页面的高跳出率(用户进入后迅速退出)会反向拉低算法评分;另一方面,平台对异常数据的监测日益严格,应用宝已通过AI模型识别“刷量特征”,如评论IP集中、内容高度重复、互动时间规律异常等,一旦被判定为违规,可能导致内容限流、账号降权,甚至封禁。

更深层的问题是,刷赞破坏了内容生态的健康度。真实用户在评论区看到大量低质、重复的评论时,会对内容可信度产生怀疑,反而降低参与意愿。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是创作者与平台的双向信任。

合规前提下的互动优化:从“刷量”到“真互动”的转型

与其冒险刷赞,不如将精力投入到“激发真实互动”的策略中,这才是提升内容互动效果的根本路径。

评论区主动引导是低成本高效的方法。在内容结尾设置开放式问题,如“你最期待这款应用的哪个功能?”“使用过程中遇到过什么问题?”,或发起话题讨论(如#XX应用使用心得#),鼓励用户分享真实体验。运营者需及时回复评论,尤其对负面反馈给予专业解答,这种“互动闭环”能有效提升用户参与感。

借势热点与场景化表达能自然吸引真实用户互动。结合节日、社会热点或行业事件,将产品功能与用户场景绑定——例如春节前推广清理类应用,可评论“年前大扫除,手机内存终于能清出几十G,过年存照片视频不卡顿啦!”,这种强关联的评论更容易引发用户共鸣与模仿。

数据监测与策略迭代是持续优化的保障。利用应用宝后台的“内容分析”工具,跟踪评论关键词、用户画像、互动时段等数据,找到高互动内容的共性特征,反向优化内容选题与评论引导方向。例如发现“用户痛点型”评论互动率最高,后续可增加“问题拆解+解决方案”的内容结构。

在应用宝的内容生态中,互动数据的价值不在于数字本身,而在于其背后反映的用户真实需求与内容质量。评论刷赞或许能带来短期数据光鲜,但唯有以优质内容为根基,以真实互动为纽带,才能构建可持续的内容传播链条。运营者需跳出“唯数据论”的误区,将精力放在理解用户、优化体验上,这才是提升内容互动效果的核心逻辑,也是平台生态健康发展的必然要求。