在线投票系统已成为互联网时代公众参与、决策反馈的重要载体,从企业产品评选、社区事务表决到公共政策征集,其公平性与透明度直接关系到结果的公信力与决策的合法性。然而,随着技术迭代与商业利益驱动,刷票刷赞这一灰色产业链正从幕后走向台前,通过技术操纵、数据造假、流量劫持等手段,系统性侵蚀在线投票系统的核心价值,不仅扭曲了投票结果的真实性,更动摇了公众对数字时代参与式民主的信任基础。

技术漏洞:刷票手段的迭代与投票系统的防御滞后

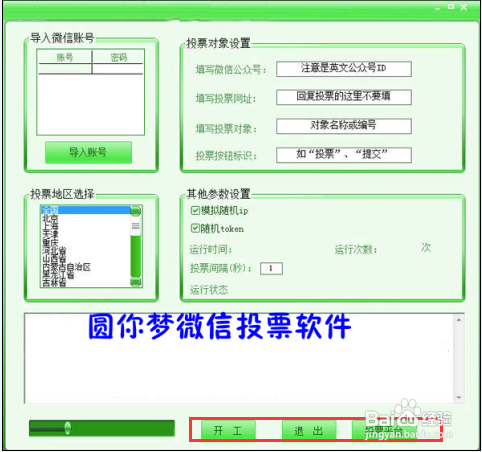

刷票刷赞的本质是对“一人一票”原则的技术突破,其发展已从早期的人工手动点击,进化为自动化、规模化的技术操纵。当前主流刷票手段包括:利用脚本程序模拟用户行为,实现24小时不间断投票;通过代理IP池、移动设备模拟器规避IP限制,制造“多用户”假象;结合AI生成虚拟账号,基于用户画像数据构建高仿真“数字水军”,甚至通过社交机器人链式传播诱导真实用户参与。这些技术手段的迭代速度远超投票系统的防御机制。多数在线投票平台仍依赖IP限制、验证码、投票频率限制等传统手段,但这些方法在分布式代理、动态IP切换、行为模拟等技术面前形同虚设。例如,某社区“最佳风貌楼栋”评选中,参选楼栋通过购买“刷票服务”,在48小时内伪造超10万票,而平台因缺乏实时异常监测机制,直至投票结束才发现数据异常,此时结果已被彻底扭曲。这种技术攻防的失衡,使得刷票刷赞得以轻易突破投票系统的第一道防线。

数据失真:虚假投票对结果公正性的系统性扭曲

在线投票的核心价值在于通过真实用户的选择反映集体偏好,而刷票刷赞直接导致数据失真,进而颠覆结果的公正性。这种扭曲体现在两个层面:一是微观层面,个体或小团体通过刷票操纵局部结果,使不符合公众意愿的选项胜出。如某企业“年度用户最喜爱产品”评选中,一款因质量问题饱受诟病的产品,通过刷票以80%的得票率“夺冠”,不仅损害了优质产品的权益,更误导了其他消费者的选择。二是宏观层面,大规模刷票会改变整体数据分布,使投票结果失去统计意义。例如,某市“市民最关注的民生项目”线上投票中,某商业项目通过刷票获得超50%的支持率,远超实际需求排名,导致政府资源配置偏离真实民意。更严重的是,刷票行为会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:当参与者发现刷票能轻易获利,理性投票的积极性会受挫,最终导致投票系统沦为“技术竞赛”而非“意见表达”,其作为民主工具的价值荡然无存。

信任崩塌:透明度缺失引发的参与危机

公平性与透明度是投票系统的生命线,而刷票刷赞的泛滥直接摧毁了公众对系统的信任。这种信任崩塌首先体现在对结果真实性的质疑:当用户发现投票数据存在异常波动(如某选项票数在短时间内激增数万),却无法获得平台的数据公开与验证(如投票时间戳、IP分布、设备类型等),便会怀疑结果被操纵,进而拒绝承认其合法性。其次,信任崩塌会引发“参与冷漠化”:在“刷票者得利、诚实者吃亏”的预期下,真实用户可能因觉得“投票无用”而放弃参与,导致投票系统的参与率持续下降。例如,某高校“学生会主席候选人”线上投票中,因候选团队被曝刷票,最终投票参与率不足往年的30%,许多学生表示“反正结果都是假的,投了也白投”。最终,投票系统会失去连接公众与决策的功能,沦为形式主义的“数字秀场”,而公众对数字民主的信心也将随之瓦解。

治理困境:技术、伦理与监管的多重博弈

治理刷票刷赞面临三重挑战:技术治理的滞后性、伦理规制的模糊性、监管执行的复杂性。在技术层面,虽然部分平台开始引入行为序列分析、机器学习异常检测等技术,但这些方法仍存在误判率高、成本高昂的问题,且难以应对不断升级的刷票技术。在伦理层面,刷票行为的边界模糊:部分参与者认为“刷票只是竞争手段”,平台则可能因追求流量而对刷票行为“睁一只眼闭一只眼”,导致伦理共识难以形成。在监管层面,现行法律法规对“刷票服务提供方”“刷票技术使用方”的责任界定尚不明确,且跨地域、匿名的刷票行为增加了追溯难度。例如,某电商平台“十大网红店铺”评选中,刷票服务通过境外服务器运营,平台虽发现异常却因缺乏执法权限而无法有效制止,最终只能取消评选,造成多方损失。这种治理困境使得刷票刷赞得以在灰色地带持续蔓延。

重建在线投票系统的公平性与透明度,需要构建“技术防御+制度约束+社会共治”的三维治理体系。技术上,平台需引入区块链存证、零知识证明等可追溯技术,实现投票全流程数据上链;同时建立实时异常监测模型,通过用户行为序列分析识别刷票特征。制度上,需明确刷票行为的法律责任,对提供刷票服务的平台与个人实施严厉处罚,并推动行业制定《在线投票透明度标准》,强制公开投票数据统计细节。社会层面,则需加强用户教育,让公众认识到刷票对民主参与的危害,同时鼓励第三方机构参与监督,形成“平台自律、用户自觉、监管到位”的共治格局。

在线投票系统的公平性与透明度,本质是数字时代社会契约的微观体现——当每一票都能真实反映个体意愿,系统才能成为连接公众与决策的桥梁。刷票刷赞的威胁不仅在于技术层面的数据造假,更在于对“规则公平”与“信任基础”的侵蚀。唯有通过技术筑牢防线、制度划定红线、社会凝聚共识,才能让在线投票真正承载起数字时代的民主参与价值,让每一张“数字选票”都掷地有声。