在当今数字化时代,点赞刷票软件真的有效吗?这个问题如同悬在数字营销领域上空的迷雾,既让渴望快速曝光的个体与商家趋之若鹜,也让清醒的观察者不断质疑其真实价值。当“流量=收益”的逻辑成为数字世界的通行证,各类刷票工具、点赞机器人如野草般滋生,它们承诺用最低的成本撬动最高的数据回报,但剥开“数据繁荣”的外壳,其“有效性”的本质,实则是一场被短期利益掩盖的长期陷阱。

短期数据提升:刷票软件的“伪有效”表象

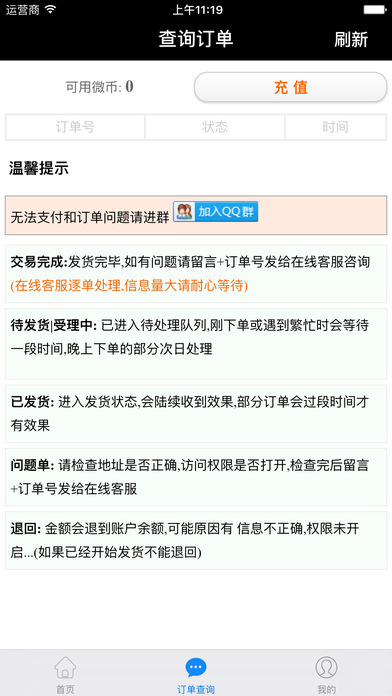

点赞刷票软件的“有效性”首先体现在立竿见影的数据增长上。对于需要快速积累热度、争夺排名的场景——如短视频比赛、电商销量冲榜、活动投票评选——这类工具能在短时间内制造出“千人点赞”“万票领先”的虚假繁荣。商家或个人只需支付少量费用,就能通过程序模拟真实用户行为:批量注册账号、随机点击点赞、自动化完成投票,甚至伪造评论互动。在算法尚未完全识别的初级阶段,这些数据确实能带来短暂的“光环效应”:排名跃升、曝光增加,甚至可能触发平台的流量推荐机制,形成“数据越好→曝光越多→数据更好”的循环幻觉。

然而,这种“有效性”如同沙滩上的城堡,看似宏伟,实则根基不稳。平台算法的迭代速度远超刷票软件的更新能力。当系统检测到点赞行为集中在短时间、小范围IP地址,或投票账号存在无头像、无历史记录等“僵尸特征”时,数据会被批量清理,账号可能面临限流甚至封禁。更关键的是,虚假流量无法转化为真实价值——刷来的点赞不会带来实际消费,刷高的排名不会提升用户粘性,一场靠“机器人投票”赢得的比赛,最终收获的不过是“数据造假”的标签,与真正的品牌背道而驰。

长期价值崩塌:刷票软件的“真无效”本质

从长期视角看,点赞刷票软件的“无效性”体现在对品牌信任与用户关系的双重摧毁。数字时代的核心竞争力是“真实”,而刷票行为本质是对真实的背叛。当用户发现一场投票的参与者中“机器人”占比超过半数,或一个短视频的点赞数远高于实际观看量时,对平台、对商家的信任会瞬间崩塌。这种信任一旦失去,便难以重建——用户会用脚投票,转向更真实、更可靠的竞争对手,而平台也会通过算法调整、规则升级,将虚假流量彻底边缘化。

更深层的无效性在于“机会成本”的浪费。与其将资金投入无法带来转化的刷票工具,不如用于内容优化、用户运营或精准投放。例如,一个电商商家若将刷票预算改为优化商品详情页、提升客服响应速度,或通过社群运营积累真实用户,虽然短期内数据增长缓慢,却能沉淀出复购率高、忠诚度强的核心用户群。这种“慢数据”的价值,远非刷票软件的“快数据”可比。正如一位资深数字营销专家所言:“流量的数字游戏终会落幕,只有真实的价值才能穿越周期。”

逻辑矛盾:流量与价值的背离

点赞刷票软件的“有效性”之所以成立,依赖于一个错误的前提——“数据=价值”。但在数字生态日益成熟的今天,平台与用户都已进化:平台更看重“有效流量”(如停留时长、互动深度、转化率),而非单纯的点赞数;用户则更关注内容本身是否解决需求、带来情感共鸣,而非虚假的热度排名。这种认知升级,让刷票软件陷入“供需错配”的尴尬——它提供的数据,正是平台与用户正在抛弃的“无效指标”。

此外,刷票行为还面临法律与道德的双重风险。根据《反不正当竞争法》,通过技术手段进行虚假交易、伪造数据,属于商业诋毁或虚假宣传,可能面临高额罚款;对于平台而言,刷票行为破坏了公平竞争环境,一旦被查处,商家不仅会失去流量支持,还可能被列入“黑名单”。这种“高风险低回报”的属性,早已让刷票软件的“有效性”名存实亡。

行业反思:回归真实的数字运营

面对点赞刷票软件的诱惑,与其追逐短期的数据泡沫,不如构建长期的数字运营体系。真正的“有效”,是让数据成为价值的自然结果,而非人为操纵的目标。例如,在内容创作中,通过深度洞察用户需求,输出能引发共鸣的优质内容,让点赞成为用户自发的行为;在电商运营中,通过提升产品体验、优化服务流程,让销量增长成为口碑积累的必然结果。这种“以价值换流量”的逻辑,才是数字化时代的生存之道。

平台也在持续发力,用技术手段守护真实生态。从AI行为识别到大数据风控,从用户画像分析到跨平台数据联动,平台正不断提升对虚假流量的识别能力。这意味着,任何试图通过刷票“走捷径”的行为,都将在技术的“火眼金睛”无所遁形。

归根结底,在当今数字化时代,点赞刷票软件的“有效性”是一个彻头彻尾的伪命题。它能带来短暂的数据狂欢,却无法掩盖长期的价值空洞;它能满足对排名的执念,却无法弥补对真实的背叛。对于真正希望在数字世界立足的个体与商家而言,放弃对“快数据”的迷恋,回归内容与服务本质,才是穿越流量迷雾、抵达真实彼岸的唯一路径。毕竟,数字时代的终极竞争,永远是价值而非数据的竞争。