在数字时代的社交媒体生态中,“刷赞点赞”已成为一种近乎本能的互动行为——指尖轻点,数字攀升,短暂满足感随之而来。然而,当这种被量化的认可成为衡量价值的标尺,我们不得不追问:社交媒体上的刷赞点赞行为,真的能带来长期好处吗?

刷赞点赞行为的本质,是一种即时反馈机制驱动的数字互动。从心理学角度看,每一次点赞都触发大脑分泌多巴胺,带来“被看见”“被认可”的愉悦感。这种即时奖励让用户沉迷于“点赞-满足”的循环,甚至催生出“刷赞产业链”:通过技术手段伪造互动数据,以虚假繁荣掩盖真实内容的空洞。但这种短期满足感如同饮鸩止渴,它建立在非真实反馈的基础上,一旦脱离外部刺激,用户便会陷入更深的焦虑——当真实互动与刷赞数据产生落差,自我价值感便会迅速崩塌。社交媒体算法的推波助澜更强化了这种幻觉:点赞数高的内容更容易获得曝光,形成“数据繁荣-更多推荐-更多数据”的正向循环,却也让创作者误将“流量”等同于“价值”,逐渐迷失在追逐数据的游戏中。

长期价值的缺失,是刷赞点赞行为最致命的短板。对个人而言,过度依赖点赞认同会削弱内在驱动力。心理学研究表明,外部动机(如点赞、关注)虽能短期内激发行为,但长期会抑制内部动机(如兴趣、成就感)。当创作者将“获得多少赞”作为核心目标,内容便会沦为迎合算法的“数据表演”,而非真实表达的价值传递。例如,一些博主为追求高赞,反复复制爆款模板,最终陷入同质化陷阱,失去个人特色;而普通用户若长期沉浸在“点赞焦虑”中,则可能产生社交比较心理,将自我价值绑定在虚拟数字上,导致现实社交能力退化。长期来看,刷赞点赞行为构建的“人设”如同沙堡,看似华丽却经不起真实互动的浪潮,一旦数据泡沫破裂,留下的只有价值真空。

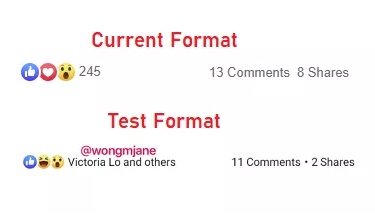

从平台生态视角看,刷赞点赞行为正在扭曲社交媒体的底层逻辑。早期社交媒体以“连接真实”为核心,点赞本是表达欣赏的轻量级互动;如今却异化为“流量货币”,成为衡量内容优劣的唯一标尺。这种异化导致算法失灵:当虚假数据掩盖真实用户偏好,优质内容难以触达真正受众,而低质“爆款”却因刷赞获得 disproportionate 曝光。广告主也逐渐意识到“点赞注水”的危害,开始转向更真实的互动指标(如评论深度、转发率),这让依赖刷赞变现的创作者失去商业价值根基。平台生态的健康,本应建立在真实连接与价值共创之上,而非虚假数据的数字游戏。当刷赞点赞成为主流,社交媒体便从“社交广场”退化为“数据秀场”,用户与平台的双向信任终将瓦解。

那么,如何摆脱刷赞点赞的短期陷阱,回归长期价值的本质?对创作者而言,需从“流量思维”转向“价值思维”:深耕垂直领域,以专业度或情感共鸣建立用户信任,而非用标题党、跟风内容换取短暂点赞。例如,知识博主通过系统输出干货积累核心粉丝,虽初期增长慢,但用户黏性与复购率远高于依赖刷赞的账号。对平台方,算法优化是关键:降低单一互动数据的权重,引入“内容质量评分”“用户停留时长”等多维度指标,让优质内容自然生长。对用户个人,则需建立健康的“数字消费观”——点赞应是真实感受的表达,而非社交压力下的“礼尚往来”;主动屏蔽低质内容,用选择权倒逼生态净化。

归根结底,社交媒体上的刷赞点赞行为,本质是数字时代对“认可”的异化追求。长期好处从不藏在冰冷的数字背后,而在于每一次真实表达后的共鸣、每一次深度连接后的温暖、每一次价值传递后的回响。当我们在数字浪潮中学会区分“虚假繁荣”与“真实生长”,当平台回归“连接”初心而非“流量”执念,刷赞点赞才能回归其本真意义——一种轻量级的社交礼仪,而非衡量价值的唯一标尺。放下对点赞的执念,让内容回归本质,让互动回归真诚,这才是数字时代社交媒体留给我们的真正启示。