免费卡盟平台的“免费”标签,在数字支付与虚拟商品交易领域正掀起一阵看似诱人的风潮。无论是游戏玩家寻找低价点卡,还是商家批量采购话费充值资源,“0代理费”“0门槛入驻”的宣传语总能精准击中用户对“低成本”的渴望。然而,当虚拟交易的红利与“免费”模式碰撞,免费卡盟平台的陷阱已悄然织就——它们以让利为饵,实则布下资金盘、信息窃取、法律合规的三重罗网,让无数用户在“薅羊毛”的幻想中跌入深渊。

虚假充值:当“免费”沦为资金盘的诱饵

卡盟平台的核心功能是虚拟商品的批量分销,正规平台通过收取服务费或差价盈利,而免费卡盟则打着“零成本”旗号,用“充值返现”“首单免费”等套路吸引用户。但深入便会发现,其“免费”本质是击鼓传花式的资金盘骗局。某用户曾向笔者反映,其在某免费卡盟平台充值1000元购买游戏点卡,平台显示“秒到账”,实则仅到账10元,其余900元被以“激活费”“流水任务”等理由冻结,要求继续充值才能解冻。这种“小额试水+大额收割”的模式,与庞氏骗局如出一辙:早期用户用“免费”尝到甜头,便会主动推广吸引更多人加入,而平台则用新用户的资金支付旧用户的“返利”,一旦资金链断裂,便直接卷款跑路,留下用户对着“账户余额”空叹息。

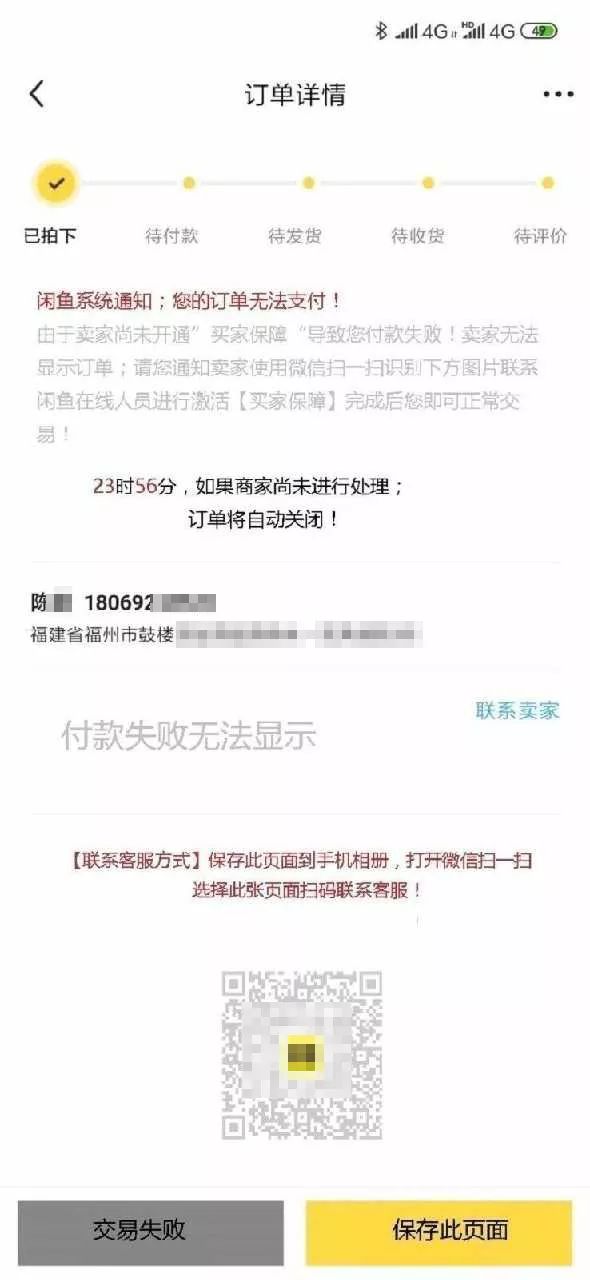

更隐蔽的是,部分免费卡盟会伪造“交易数据”,后台显示“充值成功”“商品已发货”,实则并未对接任何正规渠道。用户若试图联系客服,要么遭遇机器人自动回复,要么被拉黑删除。这类平台根本无意提供真实服务,其唯一目的就是通过虚假交易制造“高人气”假象,骗取更多用户的信任与资金。

信息泄露:免费背后的“数据变现”产业链

“天下没有免费的午餐”,这句老话在免费卡盟领域被诠释得淋漓尽致——当平台不收取服务费时,用户信息便成了核心盈利商品。注册免费卡盟时,用户往往需要提交手机号、身份证、支付账号等敏感信息,部分平台甚至强制要求“实名认证”并绑定银行卡。这些信息会被平台打包出售给第三方:诈骗团伙利用手机号实施精准诈骗,黑灰产从业者通过身份证信息伪造虚假证件,而支付账号则可能被用于洗钱或盗刷。

某网络安全案例显示,某免费卡盟平台在运营半年内,非法收集超50万条用户信息,通过暗网以每条5元的价格售卖,导致数千名用户遭遇电信诈骗,损失累计超千万元。更值得警惕的是,部分平台会植入恶意插件或木马程序,用户在平台操作时,手机或电脑的通讯录、聊天记录、甚至银行验证码都可能被窃取。这种“以免费换数据”的模式,早已形成“收集-清洗-贩卖-滥用”的黑色产业链,用户在享受“免费”服务的同时,正将个人隐私与财产安全彻底暴露在风险之下。

法律雷区:免费卡盟与灰色产业的深度捆绑

虚拟商品交易本应是数字经济的有益补充,但免费卡盟却因其低成本、高隐蔽性,成为灰色产业的“温床”。一方面,部分平台为吸引流量,默许甚至引导用户进行“黑卡”交易——即用非法获取的银行卡或虚拟账户进行充值,帮助上游犯罪团伙“洗白”赃款。用户若不知情参与,可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”;若明知故犯,更将面临刑事追责。

另一方面,免费卡盟的“免费”模式本身游走在法律边缘。根据《电子商务法》,从事网络交易需依法办理市场主体登记并公示,而大量免费卡盟平台未进行ICP备案,也未取得《增值电信业务经营许可证》,属于无证经营。更有甚者,平台注册地设在境外,通过技术手段隐藏真实IP,一旦事发便“金蝉脱壳”,用户维权无门。2023年,某地警方破获一起利用免费卡盟洗钱的案件,涉案金额达3亿元,平台运营者虽被抓获,但近万名用户的资金却难以追回——这背后,正是对“免费平台”的盲目信任酿成的苦果。

破局之道:如何避开“免费”的糖衣炮弹?

面对免费卡盟的陷阱,用户需建立“风险意识”与“辨别能力”:首先,警惕“零成本高回报”的宣传,正规卡盟平台需收取合理服务费,且能提供清晰的对公账户与工商信息;其次,测试小额交易,优先选择支持第三方担保支付的平台,避免直接转账;再次,拒绝过度授权,注册时仅提供必要信息,不绑定与核心财产相关的账户。

从行业层面看,治理免费卡盟陷阱需多方合力:监管部门应加强对虚拟商品交易平台的资质审核,打击无证经营与数据窃取行为;支付机构需完善风控系统,对异常充值交易进行拦截;而用户自身,则应主动选择正规渠道——如与游戏官方合作的充值平台、持有牌照的第三方支付服务商,用“付费合规”替代“免费冒险”。

数字经济的浪潮中,“免费”往往是最昂贵的伪装。免费卡盟平台的陷阱,本质是对人性弱点的精准利用,更是对市场秩序的公然挑战。唯有用户擦亮双眼,行业坚守底线,监管利剑高悬,才能让虚拟商品交易回归“公平、透明、安全”的本质,让“免费”的糖衣不再包裹着致命的炮弹。