卡盟克隆好友服务近年来在社交媒体管理领域崭露头角,用户普遍关切其可靠性和隐私风险。这种服务允许用户复制或迁移好友列表,常用于平台切换、营销推广或个人社交整合。然而,其靠谱性并非绝对,而隐私暴露的可能性更需审慎评估。深入剖析这一现象,需从技术机制、实际应用和潜在隐患入手,以揭示其真实价值与挑战。

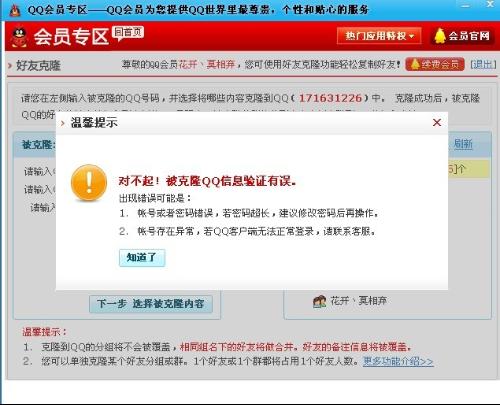

卡盟克隆好友的核心概念源于社交媒体生态的碎片化。用户在多个平台(如微信、QQ、微博)维护好友关系时,常面临重复添加的繁琐。克隆服务通过API接口或第三方工具,自动同步好友数据,实现一键迁移。技术上,它依赖平台授权机制,但操作过程可能涉及数据抓取或模拟登录,这本身就埋下了隐患。例如,某些服务宣称“高效克隆”,实则利用脚本绕过安全协议,导致好友信息被间接存储在第三方服务器。这种机制虽提升了便利性,却让用户陷入信任悖论:服务提供商是否真正可靠?从行业实践看,靠谱性取决于服务来源——正规平台合作的服务通常更稳定,而地下卡盟则常以低价吸引用户,却缺乏透明度。用户反馈显示,部分克隆服务在高峰期崩溃或数据丢失,凸显其不可靠性。因此,评估靠谱性需考察服务资质、用户评价和技术合规性,而非仅凭宣传语。

隐私暴露风险是卡盟克隆好友最尖锐的挑战。好友列表包含敏感个人信息,如联系方式、互动记录和社交图谱,一旦泄露,可能被用于诈骗、骚扰或数据交易。隐私暴露的根源在于服务设计缺陷和监管缺失。例如,某些克隆工具在授权过程中过度索取权限,不仅读取好友列表,还可能访问聊天内容或位置信息。更隐蔽的是,数据传输环节若未加密,黑客可轻易截获信息。现实中,已发生多起案例:用户使用克隆服务后,收到精准垃圾短信,证明好友数据被滥用。中国《网络安全法》和《个人信息保护法》明确规定,处理用户数据需明示同意和最小化原则,但卡盟克隆服务常游走于灰色地带。用户往往忽视授权条款中的陷阱,如“数据可能用于分析”,这为隐私泄露大开方便之门。此外,服务提供商若未建立严格的数据隔离机制,内部员工或合作伙伴也可能非法访问信息。这些风险不仅威胁个人权益,还可能引发连锁反应,如社交关系被恶意利用,导致声誉损害。

从应用趋势看,卡盟克隆好友正经历技术迭代与法规博弈。一方面,AI和大数据的融入提升了服务智能化,如通过算法优化克隆精度,减少错误率。这为中小企业营销带来价值,例如快速构建客户群,降低获客成本。另一方面,监管趋严迫使服务合规化。中国网信办加强了对第三方应用的审查,要求实名认证和数据审计。这推动部分卡盟转向“隐私优先”模式,如采用端到端加密和匿名化处理。然而,挑战依然存在:技术发展催生新型风险,如深度伪造可能伪造好友互动,进一步模糊隐私边界。用户需求也呈两极化——有人追求效率,有人更重安全,这导致市场分化。未来趋势将聚焦于平衡创新与保护,服务提供商需通过透明运营和第三方认证建立信任,否则将面临淘汰。

面对卡盟克隆好友的复杂局面,用户需采取主动防御策略。首先,选择服务时应优先考虑合规性,查看其是否获得平台官方授权或行业认证。其次,定期审查隐私设置,限制不必要的权限共享。例如,在克隆前关闭非核心功能,如位置或相册访问。技术层面,使用虚拟专用网络(VPN)加密数据传输,降低截获风险。长远看,行业需推动标准化,如建立统一的数据安全框架,并加强用户教育,让隐私保护成为社交习惯。社会影响上,若隐私问题持续恶化,可能削弱公众对数字服务的信任,阻碍社交生态健康发展。因此,卡盟克隆好友的靠谱性并非孤立问题,而是数字时代隐私与便利的缩影——用户需理性权衡,服务方则需以责任驱动创新,方能实现可持续价值。