近年来,随着互联网经济的快速发展,各类线上交易平台层出不穷,其中“卡盟平台”作为一种虚拟商品交易渠道,一度在游戏充值、软件激活码等领域占据一席之地。然而,在这类平台快速扩张的背后,卡盟平台的诈骗风险也日益凸显,不少用户因轻信其“低价高佣”“秒到账”等虚假宣传,最终陷入财产损失甚至信息泄露的困境。事实上,卡盟平台的诈骗并非简单的个案,而是依托灰色产业链形成的系统性陷阱,唯有认清其运作本质,才能真正远离风险。

卡盟平台:从“虚拟商品集散地”到“诈骗温床”

卡盟平台最初以“游戏点卡、话费充值、影视会员”等虚拟商品的批量交易为核心,吸引了一批中小型代理和零售用户。其宣称的“低价货源”“一键代发”“高佣金分成”等模式,看似为用户提供了“低门槛创业”的机会,实则暗藏玄机。与传统电商平台不同,多数卡盟平台未建立完善的资质审核机制,入驻商家无需提供营业执照或实体证明,仅凭虚拟账号即可开展业务,这为诈骗分子提供了天然的“保护伞”。

更值得警惕的是,卡盟平台的运营逻辑往往依赖“拉人头”式的层级发展模式。用户注册后需充值成为代理,级别越高享受的“拿货价”越低,同时可通过发展下级代理获取佣金。这种模式本质上与“传销”结构高度相似,一旦平台方或上级代理卷款跑路,底层用户不仅无法提现,还会陷入“投资血本无归”的境地。近年来,多地警方通报的案例显示,卡盟平台的诈骗手段已从单纯的“虚假充值”升级为“代理加盟诈骗”“钓鱼链接盗刷”等复合型犯罪,涉案金额从数千元到数百万元不等,受害者覆盖学生、待业青年甚至小微企业主。

诈骗手段拆解:如何一步步让你“轻信”并“受骗”?

卡盟平台的诈骗之所以能屡屡得手,关键在于其精准抓住了用户“贪图便宜”“追求暴利”的心理,并通过精心设计的骗局层层诱导。具体而言,其常见手段可归纳为以下三类:

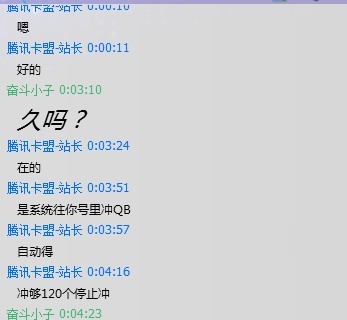

一是“低价陷阱”与“虚假充值”。卡盟平台常以“市场价3折”“充值100元送50元”等极具诱惑力的宣传吸引用户,但实际操作中却存在“到账延迟”“到账金额缩水”甚至“完全不到账”等问题。更有甚者,当用户质疑时,诈骗分子会以“系统维护”“账户异常”等借口拖延,直至失联。部分平台还会伪造“成功到账截图”在社交群传播,利用从众心理诱骗更多人上当。

二是“钓鱼链接”与“信息盗取”。为增强“可信度”,卡盟平台会提供所谓的“官方客服”“交易担保”服务,但其发送的充值链接、APP下载链接实则为钓鱼网站。用户一旦输入账号密码、银行卡信息,就会被盗取资金或个人信息,甚至被冒用身份实施二次诈骗。2023年,某地警方破获的一起案件中,犯罪团伙通过卡盟平台发送虚假充值链接,短短一周内盗取了200余名用户的个人信息,涉案金额达80余万元。

三是“代理加盟”与“卷款跑路”。这是卡盟平台最隐蔽的诈骗手段。平台方以“零门槛创业”“日入过千”为噱头,诱导用户充值高额“代理费”,承诺“发展下级即可回本”。然而,当用户支付费用后,却发现所谓的“优质货源”实为虚假商品,“下级代理”多为平台方操控的“托”。一旦用户要求退款,平台便会以“违反协议”“冻结账户”等理由拒绝,最终直接关闭服务器跑路。这类骗局往往持续时间较长,用户在投入大量成本后才幡然醒悟,但此时早已追回无门。

为何“轻信”卡盟平台?从认知漏洞到监管盲区

用户之所以容易轻信卡盟平台的虚假宣传,既有主观认知上的偏差,也客观反映了当前虚拟商品交易领域的监管短板。

从用户心理来看,“低投入高回报”的诱惑是主因。尤其在就业压力增大的背景下,不少群体渴望通过“副业”快速增加收入,而卡盟平台宣称的“无需经验”“一部手机即可操作”恰好迎合了这种需求。此外,部分用户对虚拟商品交易的复杂性缺乏认知,认为“充值码”“激活码”只是数字信息,不存在实物交易风险,从而忽视了平台的资质审核和交易安全。

从行业环境来看,虚拟商品交易长期存在监管空白。与传统实物商品不同,虚拟商品具有“无形性”“易复制性”等特点,其交易流程、资金结算缺乏统一标准,这为卡盟平台的灰色运作提供了空间。尽管相关部门多次开展“净网”行动,但仍有部分平台通过“更换域名”“服务器迁移”等方式逃避监管,甚至将服务器架设在境外,进一步增加了打击难度。

更重要的是,卡盟平台的诈骗往往披着“电商创新”的外衣,部分用户甚至将其误认为是“正规商业模式”。这种认知偏差导致受害者在受骗后不愿报警,或因“损失金额小”而选择沉默,客观上纵容了诈骗分子的嚣张气焰。

如何规避风险?建立“三不”原则与多维防范体系

面对卡盟平台的诈骗陷阱,用户需从自身出发,建立风险防范意识,同时借助外部力量共同净化市场环境。

首先,坚持“三不”原则:不轻信、不转账、不泄露信息。对于任何宣称“低价高佣”“无风险高回报”的虚拟商品交易平台,都应保持高度警惕,尤其不要轻信陌生社交群、短视频平台推广的“内幕渠道”。在交易过程中,务必通过官方正规渠道支付,不点击任何不明链接,不向陌生账户转账,更不要在非官方平台输入个人敏感信息。

其次,选择正规渠道,核实平台资质。虚拟商品交易应优先选择淘宝、京东等有完善担保机制的正规电商平台,或与运营商直接合作的官方充值渠道。对于声称“独家货源”“低价代理”的平台,可通过“国家企业信用信息公示系统”查询其注册信息,查看是否有经营异常或违法记录。同时,警惕要求“提前充值”“缴纳代理费”的平台,正规交易通常采用“货到付款”或第三方担保结算。

再次,强化社会监督,推动监管完善。用户一旦发现卡盟平台存在诈骗行为,应及时向公安机关报案,并向市场监管部门、网信办等平台举报。通过多部门联动,形成“发现—查处—曝光”的闭环机制,让诈骗分子无处遁形。同时,媒体应加强对卡盟平台诈骗案例的曝光,提升公众的风险认知能力,避免更多人上当受骗。

结语:警惕是第一道防线,理性是唯一“解药”

卡盟平台的诈骗风险本质上是互联网经济快速发展中“监管滞后”与“逐利心态”共同作用的结果。在数字经济时代,虚拟商品交易是市场发展的必然趋势,但绝不能成为诈骗的“灰色地带”。对于用户而言,警惕卡盟平台的诈骗风险,别轻信不仅是一句口号,更是保护自身财产安全的“金钟罩”。唯有摒弃“一夜暴富”的幻想,树立理性消费和投资观念,才能让诈骗分子无机可乘;对于监管部门而言,则需要加快完善虚拟商品交易法规,强化平台主体责任,从源头上铲除卡盟平台滋生的土壤。唯有如此,才能构建一个安全、健康、有序的数字交易环境,让互联网真正成为促进经济发展的“助推器”,而非诈骗犯罪的“温床”。