在网络安全领域,“黑客卡盟软件”始终是一个充满争议与风险的关键词。这类软件通常以“支付工具管理平台”“支付漏洞检测工具”等名义隐蔽传播,实则暗藏信用卡信息盗刷、支付通道非法搭建、黑产数据交易等违法功能。当用户在搜索引擎中输入“黑客卡盟软件,哪里能安全下载?”时,本质上反映了对“便捷获取支付工具”的畸形需求,却忽视了其背后巨大的法律与安全陷阱。事实上,不存在任何合法渠道能够安全下载黑客卡盟软件,所谓的“安全下载”不过是黑产者精心设计的诱饵,其最终目的仍是窃取用户数据或实施进一步犯罪。

一、黑客卡盟软件的本质:非法黑产的技术载体

所谓“黑客卡盟软件”,本质上是服务于黑灰产的技术工具集合。其核心功能通常包括:信用卡信息批量管理、第三方支付接口盗用、虚假交易通道搭建、洗钱工具集成等。这类软件多通过“卡盟”(即黑客交易平台)进行分发,用户需通过加密聊天工具联系卖家,以比特币、USDT等虚拟货币支付费用,获取所谓的“授权版本”。然而,即便支付了费用,用户也无法获得真正的“安全软件”——多数情况下,下载的文件已捆绑远控木马、键盘记录器等恶意程序,导致用户的银行账户、社交账号甚至企业数据被反向控制。更危险的是,部分“卡盟软件”会伪装成正规工具(如“支付安全检测助手”),诱导用户在真实支付环境中使用,直接触发盗刷流程。这种“以黑产反制黑产”的模式,使得下载者从潜在的违法者沦为明确的受害者。

二、“安全下载”的谎言:黑产者的人性操控术

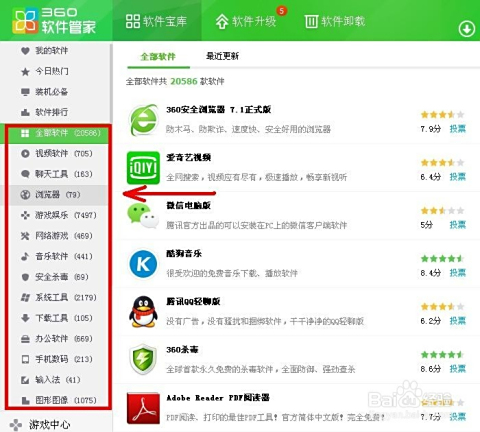

当用户执着于寻找“黑客卡盟软件的安全下载渠道”时,已陷入黑产者预设的认知陷阱。他们通过伪造“技术教程”“用户反馈”“安全认证”等内容,构建虚假的信任场景。例如,在暗网论坛或加密社交群组中,卖家会发布“已通过360安全认证”“无毒纯净版”等虚假信息,甚至提供“试用版本”(实则为低危样本),诱使用户关闭杀毒软件完成下载。更有甚者,利用“限时优惠”“独家漏洞”等话术制造紧迫感,让用户在“不下载就错过机会”的焦虑中忽略风险验证。实际上,任何声称能“安全下载黑客软件”的渠道,都是黑产链条中的“钓鱼节点”——用户一旦点击链接、运行文件,就意味着主动将数字大门的钥匙交给了犯罪分子。近年来,公安部网络安全保卫局发布的案例显示,超70%的黑客软件下载者最终遭遇财产损失,其中30%的企业用户因核心数据被窃而面临经营危机。

三、法律与安全的双重红线:为何“下载”即是违法?

我国《刑法》第285条明确规定,非法侵入计算机信息系统、非法获取计算机信息系统数据、提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,均构成犯罪。黑客卡盟软件作为典型的“非法控制工具”,其开发、传播、下载均属于违法行为。即便用户下载后并未实际使用,只要文件存储在本地设备,就可能被认定为“持有非法工具”,面临治安拘留乃至刑事处罚。此外,这类软件的下载渠道多为境外服务器或暗网节点,用户在访问过程中极易泄露个人IP地址、地理位置等敏感信息,成为跨国网络犯罪的目标。2023年某省破获的“黑客卡盟案”中,一名大学生因下载所谓“支付漏洞检测软件”,导致个人信息被贩卖,涉案金额高达500万元,最终因“涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪”被移送起诉。这一案例警示我们:试图通过“下载黑客软件”获取“技术优势”,本质上是游走在法律边缘的危险行为,其代价远超想象。

四、真正的安全之道:远离非法工具,拥抱合法技术

与其在“黑客卡盟软件的安全下载”误区中徒劳搜寻,不如转向合法的网络安全技术体系。对于支付安全需求,企业可选择通过公安部认证的“支付安全评估机构”进行系统漏洞检测,个人用户则应依托银行官方APP、正规支付平台的“风控工具”保障资金安全。对于技术学习需求,国内已有数十所高校开设“网络安全”专业,同时华为、阿里等企业推出的“网络安全认证课程”(如HCIP Security、CISP),能够提供合法、系统的技术培训路径。此外,国家互联网应急中心(CNCERT)设立的“网络安全漏洞平台”,允许白帽黑客合法提交漏洞并获得奖励,这一“漏洞众测”模式既维护了网络安全,又让技术人才获得合理回报。真正的技术自信,永远建立在合法合规的基础之上,而非依赖非法工具的“捷径”。

在数字时代,网络安全的本质是人与技术的博弈。当“黑客卡盟软件,哪里能安全下载?”的疑问背后,折射出的是部分用户对“技术捷径”的盲目崇拜,以及对法律风险的认知缺失。我们必须清醒认识到:任何试图通过非法手段获取“技术优势”的行为,终将付出沉重代价。唯有坚守法律底线,选择合法工具与技术路径,才能在数字浪潮中真正守护个人与社会的安全边界。对于仍在寻找“黑客软件下载渠道”的用户而言,此刻最正确的选择,是关闭搜索页面,转向正规的安全学习平台——那里,才是技术价值的真正所在。