卡盟无限轰炸真的可行吗,小心风险?这一疑问在当前网络环境中频繁浮现,尤其涉及卡盟平台时,其可行性与潜在风险成为焦点。卡盟平台作为游戏充值、虚拟货币交易的中介,本应提供便捷服务,但无限轰炸行为——即利用技术手段大量发送信息或攻击目标——却引发诸多争议。卡盟无限轰炸本质上不可行,且伴随多重风险,需从技术、法律和社会层面深入剖析。

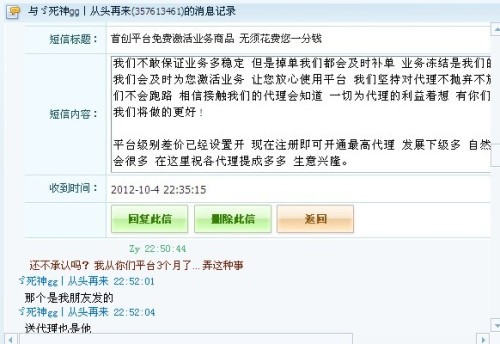

卡盟无限轰炸的概念源于卡盟平台的运作机制。卡盟平台通常整合多种支付渠道,支持用户快速充值游戏点卡或话费,其核心价值在于高效交易和资源整合。然而,无限轰炸并非平台原生功能,而是指用户或第三方通过脚本、工具等手段,对特定目标(如竞争对手、个人用户)进行高频次信息发送或攻击。这种行为往往被误解为“可行”,因为技术上看似简单:利用自动化程序批量操作,绕过平台验证机制。但实际中,卡盟平台本身具备基础防护措施,如频率限制和IP监控,使得无限轰炸难以持续执行。同时,关联短语如“信息轰炸”或“批量攻击”在行业内被视为非法操作,与卡盟的合法服务背道而驰。因此,从概念定义看,无限轰炸在卡盟环境中缺乏可行性基础,其应用价值也仅限于恶意目的,而非正当商业用途。

探讨可行性时,卡盟无限轰炸面临多重技术障碍。表面上,自动化工具能模拟用户行为,短时间内发送海量请求,但现代卡盟平台已部署反作弊系统,如行为分析和实时监测,这些技术能有效识别异常流量。例如,高频次操作会触发风控机制,导致账号封禁或IP封锁。此外,同义词如“是否可行”或“操作可行性”在技术评估中常被否定,因为无限轰炸依赖的外部工具易被反制,如验证码升级或黑名单机制。趋势显示,随着人工智能和大数据在卡盟行业的应用,防护能力持续增强,使得无限轰炸的可行性进一步降低。挑战在于,部分用户误以为“卡盟无限轰炸可行”源于网络谣言或过时经验,但实际测试中,成功率极低且成本高昂。因此,从技术角度,无限轰炸在卡盟平台不可行,其应用仅限于理论层面,现实中难以落地。

风险分析是卡盟无限轰炸的核心议题,其隐患不容忽视。法律层面,中国《网络安全法》明确规定,任何形式的网络攻击或骚扰均属违法,无限轰炸行为可能构成“非法侵入计算机信息系统罪”或“破坏计算机信息系统罪”,面临刑事处罚。关联短语如“小心风险”或“潜在危险”在此尤为贴切,因为用户一旦涉足,不仅自身账号会被永久封禁,还可能承担民事赔偿责任。技术风险同样显著:无限轰炸易引发反噬,如目标方启用防御措施,导致攻击者系统瘫痪或数据泄露。社会风险方面,此类行为扰乱网络秩序,损害卡盟平台声誉,甚至引发用户信任危机。例如,若无限轰炸针对个人,会造成骚扰和心理压力,违反社会主义核心价值观中的和谐原则。上下义词如“网络攻击”或“安全隐患”在行业讨论中常被强调,提醒用户避免以身试法。因此,卡盟无限轰炸的风险远高于任何潜在收益,其可行性在现实中被彻底否定。

从趋势和挑战看,卡盟无限轰炸的讨论正转向风险警示与合规倡导。当前,卡盟行业趋势是强化监管和用户教育,平台方积极引入区块链等技术提升安全性,使得无限轰炸的生存空间不断压缩。挑战在于,部分用户仍抱有侥幸心理,误用“卡盟无限轰炸可行”等误导性信息,但行业专家普遍认为,这种行为终将被淘汰。独特见解在于,卡盟平台应转向合法增值服务,如优化充值流程或提供数据分析工具,而非纵容非法操作。例如,通过合规营销策略,用户可高效推广业务,避免触碰风险红线。此外,关联现实问题,如网络诈骗频发,无限轰炸常被用作掩护手段,进一步放大社会危害。因此,趋势显示,卡盟无限轰炸的可行性持续下降,而风险管控成为行业主流。

卡盟无限轰炸不仅不可行,更潜藏巨大风险,用户应彻底摒弃此类念头,转向合法合规的卡盟服务。选择正规平台,遵守法律法规,才能保障自身权益和网络环境的健康发展。