在当今网络中有效刷评论的策略是否能够显著增加点赞数量你知道吗?这个问题背后,是内容流量争夺战中的普遍焦虑——当优质内容需要时间沉淀,当自然流量增长缓慢,许多创作者和品牌将目光投向了“刷评论”这一看似捷径的手段。但事实果真如此吗?那些被寄予厚望的刷评论策略,真的能转化为实实在在的点赞增长吗?

所谓“有效刷评论的策略”,早已不是简单的“雇几个人写好评”。在技术驱动的内容生态中,它演变成一套体系化的操作:从利用AI批量生成语义通顺、情感饱满的评论,到通过矩阵账号模拟真实用户互动(如“点赞-评论-转发”组合拳),再到精准投放与内容调性匹配的“水军评论”,甚至通过时间差控制评论发布节奏,制造“热门话题”的假象。这些策略的核心逻辑,在于利用内容平台的算法偏好——多数算法会将评论量、互动时效性作为内容热度的参考指标,认为“高评论=高价值”,从而给予更多流量倾斜。同时,人类从众心理也在此发挥作用:当用户看到一条内容下已有大量评论,尤其是正面评论,会下意识地降低信息甄别成本,更倾向于点赞甚至转发。

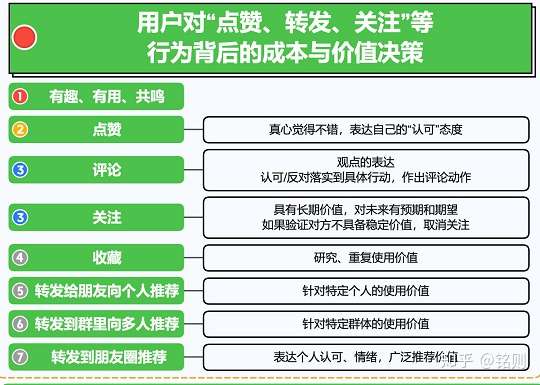

然而,这种“显著增加点赞数量”的效果,往往是脆弱且短暂的。从技术层面看,主流内容平台早已建立起反作弊系统,通过识别账号行为特征(如注册时间、设备指纹、操作轨迹)、评论内容模式(如重复用词、情感过度集中)、发布时间规律等,能精准过滤掉异常评论。即便部分评论侥幸通过,也会被系统标记为“低质互动”,在权重计算中被大幅削弱。从用户层面看,当代网民对虚假评论的容忍度持续降低,“刷评痕迹”过重的内容(如评论内容与主题脱节、账号头像统一为网红脸、短时间内集中出现大量相似评论)反而会引发用户反感,导致“点赞转化率”不升反降。更关键的是,点赞的本质是用户对内容的情感认同,而非对评论数量的机械响应——一条缺乏真实价值的内容,即便刷出千条评论,也难以换来真正的点赞支持,因为用户在点赞前,仍会基于内容本身做出判断。

当前,刷评论策略面临的挑战正从“技术对抗”升级到“生态反噬”。技术上,AI生成内容的普及让评论“量产”成本降低,但也让平台识别难度提升,双方进入“道高一尺,魔高一丈”的循环,但这种循环的代价是内容生态的信任透支。用户方面,“狼来了”效应正在显现:当评论区充斥着真假难辨的评论,用户会逐渐失去对平台的信任,甚至对“高互动”内容产生本能警惕,最终导致所有创作者的互动数据失真。品牌和创作者若长期依赖刷评论,则可能陷入“数据依赖症”——真实内容创作能力退化,一旦平台收紧规则,虚假流量泡沫破裂,不仅点赞量断崖式下跌,更会严重损害账号信誉。例如,某美妆品牌曾通过刷评论短期内获得爆款产品的高点赞,但随后被曝光“买赞刷评”,最终引发用户抵制,销量不降反升。

与其在刷评论的“灰色地带”冒险,不如回归内容本质,构建可持续的互动生态。真正能显著增加点赞数量的,从来不是虚假的评论数量,而是真实的内容价值与用户连接。具体而言,“精准内容定位”是基础:深入了解目标用户需求,创作解决痛点、引发共鸣的内容,自然能激发用户的主动评论与点赞。“社群化运营”是关键:通过建立粉丝社群,鼓励用户分享真实体验、参与话题讨论,形成“用户生成内容(UGC)-用户互动-点赞增长”的正向循环。“场景化互动设计”是加分项:在内容中设置互动问题、发起投票、鼓励用户晒图,既能提升评论质量,又能让用户在参与中获得情感满足,从而主动点赞。这些策略看似“慢”,却能积累真实的用户信任,实现点赞数量的稳定增长。

归根结底,在当今网络中有效刷评论的策略能否显著增加点赞数量,答案早已清晰:短期或许能制造数据泡沫,但长期必然失效,甚至反噬自身。网络内容的价值,终究要靠真实、优质来赢得用户认可。与其追求“捷径”带来的虚假繁荣,不如沉下心打磨内容、连接用户——唯有如此,点赞数量的增长才能成为内容价值的自然映射,而非一场自欺欺人的数字游戏。