在当今网络时代刷点赞真的能让人神气活现还是只是自欺欺人?这个问题随着社交媒体深度嵌入生活,早已从个人困惑演变为集体反思。当我们习惯性为朋友圈的点赞数焦虑,为短视频的“破万”欢呼时,那种被数字肯定带来的短暂亢奋,究竟是自我价值的真实映照,还是精心编织的数字幻象?

刷点赞行为构建的“神气活现”,本质是数字时代社交货币的即时兑现。点赞作为最轻量级的互动形式,承载了“被看见”“被认可”的核心需求。心理学中的“社会认同理论”指出,个体通过他人评价确认自我价值,而点赞恰好提供了这种评价的量化符号——一个“❤️”背后,可能是朋友的敷衍支持,也可能是陌生人的偶然点击,但在接收者眼中,这些数字被自动解读为“人气”“魅力”或“影响力”。职场新人发完加班动态后反复刷新页面,看到二十个点赞便觉得“努力被看见”;网红为维持“顶流”人设,每天刷量让粉丝数突破百万,在直播时对着“百万在线”的数字鞠躬致意——这些场景中,点赞数成为自我价值的“晴雨表”,带来一种“我在人群中很耀眼”的错觉。这种神气活现并非毫无根基,它建立在人类对归属感和成就感的本能追求上,只是被数字技术无限放大、即时兑现。

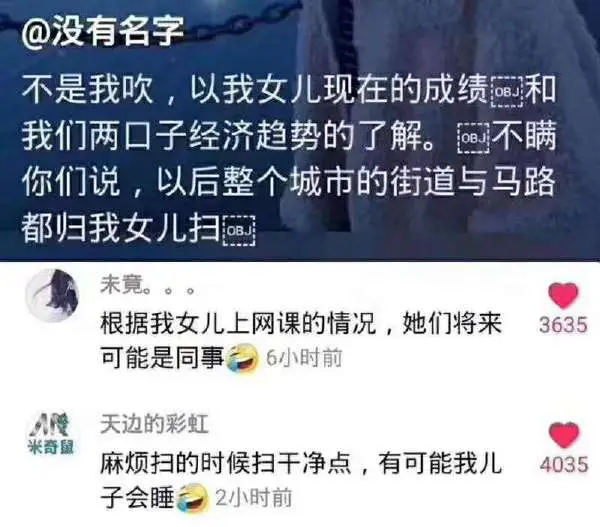

然而,这种建立在点赞数据上的“神气”,本质上是一场精心设计的自欺欺人。首先,点赞泡沫的虚假性早已不是秘密:从“刷单工作室”的机器脚本,到“互赞群”的人为控评,再到平台算法对“异常点赞”的默许,我们追逐的数字往往与真实影响力脱节。某美妆博主曾自曝,一条“10万+”赞的视频背后,真实互动不足5%,其余全是刷量;某企业官微炫耀的“50万赞”活动,事后被扒出80%来自僵尸粉。这些数据像皇帝的新衣,穿着它时觉得自己光芒万丈,揭开后却只剩荒诞。更深层的问题在于,点赞将复杂的情感认同简化为机械的数字操作,真实的共鸣被“已阅”式点赞取代——你为朋友的失恋动态点了个赞,却没发一句安慰;你给同事的晋升视频鼓掌,却从未当面道贺。当社交关系从“深度连接”退化为“符号互动”,我们误以为用点赞就能维系关系,实则是在用数字泡沫掩盖真实的情感匮乏。更危险的是认知偏差:大脑天然偏爱“积极反馈”,会自动过滤掉零星的负面评论,放大点赞数的意义,形成“我真的很受欢迎”的虚假自我认知。这种自欺欺人让人沉溺于数字镜像,逐渐丧失对真实价值的判断力。

长期沉迷于刷点赞带来的“神气活现”,最终会侵蚀个体的心理根基与社交生态。对个体而言,点赞依赖症正在成为新型心理疾病:某调研显示,72%的青少年承认“因点赞数少而焦虑”,38%的人“会为了获得更多点赞而修改内容”。当自我价值绑定在波动的数字上,情绪便被算法掌控——今天赞数暴涨,便觉得“全世界都爱我”;明天数据下滑,便陷入“我是不是很差劲”的自我怀疑。这种“数据情绪过山车”让人失去稳定的自我认同,只能在不断刷点赞的恶性循环中寻求短暂安慰。对社交生态而言,刷点赞行为正在扭曲内容生产的本质。平台算法以“互动率”为核心指标,导致创作者为迎合点赞偏好,放弃深度思考,转而追逐“爆款公式”:标题党、低俗梗、摆拍剧本……当“能否火”取决于能否刷出数据,而非内容本身的价值,优质内容便会被劣币驱逐。更严重的是,这种虚假繁荣正在瓦解社会信任——当“百万赞”可以买来,“人气榜”可以操控,我们还如何相信那些光鲜亮丽的数字?从网红人设崩塌到企业数据造假,点赞经济的泡沫破裂时,受伤的不仅是个人,更是整个社会的信任地基。

归根结底,在当今网络时代刷点赞带来的“神气活现”,不过是数字时代的一剂精神鸦片,用即时快感掩盖真实需求,用虚假数据置换自我价值。真正的“神气活现”,不该来自点赞数的堆砌,而应源于对生活的真实体验、对他人的深度连接、对自我的清醒认知。与其在数字泡沫中寻找虚幻的优越感,不如放下手机,去和真正关心你的人面对面交谈;与其绞尽脑汁刷点赞,不如把精力投入到能创造真实价值的事情上——毕竟,能让你在现实世界里挺直腰杆的,从来不是屏幕上的红心,而是脚踏实地的成长和发自内心的认可。网络时代需要点赞,但更需要清醒:别让自欺欺人的数据游戏,偷走你本该鲜活的人生。