在以人脉链接为核心的网络社交生态中,名片赞已超越简单的互动符号,成为个体专业形象与社交活跃度的隐性评分标准。随着职场社交平台竞争加剧,一种借助软件小号批量刷取名片赞的操作模式悄然兴起,试图通过数据堆砌快速提升社交影响力。这种行为背后,折射出网络环境中个体对社交资本的焦虑,却也暗藏合规与信任的双重风险。

一、名片赞的社交价值:从“数字符号”到“影响力货币”

在LinkedIn、脉脉等职场社交平台中,名片赞的功能早已超越“已读”反馈,演变为衡量个体网络活跃度与专业认可度的核心指标。高赞数往往意味着更强的内容传播力、更广的人脉触达能力,甚至可能影响算法对账号的权重分配——例如,部分平台会将“赞数互动率”作为推荐优质用户的参考维度。对企业HR或合作方而言,一个拥有数千赞的社交账号,可能在潜意识中被贴上“行业影响力者”的标签,这种“数据背书”直接转化为信任资本。

正是这种“赞即价值”的认知偏差,催生了软件小号刷赞的需求。用户希望通过虚拟账号快速填充点赞数据,制造“被广泛认可”的假象,从而在求职、商务合作等场景中占据心理优势。然而,这种对“数字繁荣”的追逐,本质上是对社交价值异化的妥协。

二、软件小号刷赞的技术逻辑:从“人工操作”到“自动化陷阱”

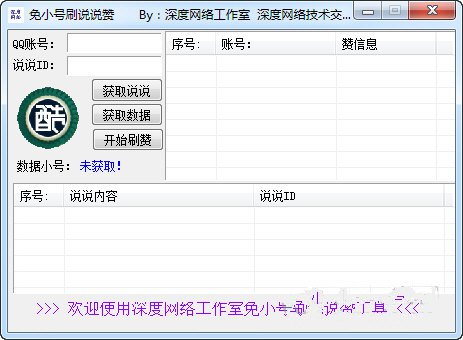

所谓“软件小号”,通常指通过接码平台批量注册、使用虚拟身份信息的低门槛账号,配合自动化工具实现“一键刷赞”。其技术路径可拆解为三步:

虚拟账号生成:利用接码服务获取临时手机号,通过AI批量完成平台注册,规避真人身份验证;

自动化工具部署:借助脚本模拟用户点击行为,设定“定时定量”任务,例如每小时为100个名片点赞,持续7天形成“自然增长”假象;

反检测机制:通过IP代理池切换设备指纹,避免平台风控系统识别为异常行为——部分高级工具甚至能模仿人类滑动、停留等细微操作,进一步降低识别概率。

这种“工业化刷赞”模式,将社交互动异化为数据生产的流水线。然而,技术的迭代始终滞后于平台算法的进化。当LinkedIn推出“用户行为画像分析系统”,脉脉引入“互动真实性校验模型”后,虚拟账号的机械点赞行为极易被标记为“异常数据”,轻则限流,重则封禁账号。

三、合规与信任的边界:刷赞行为的“隐性代价”

从法律层面看,软件小号刷赞游走在平台规则的灰色地带。多数职场社交平台的《用户协议》明确禁止“使用自动化工具刷取互动数据”,一旦被查实,用户可能面临账号功能限制、信用分扣除等处罚。更严重的是,部分小号注册涉及非法获取个人信息,触碰《个人信息保护法》的红线。

从社交生态看,刷赞行为正在侵蚀网络信任的基础。当“赞数”可以买卖,专业形象的评判标准便失去真实性。企业若依据虚假数据选择合作对象,可能面临“劣币驱逐良币”的风险;个人依赖“数据泡沫”构建的社交影响力,终将在真实互动中暴露能力短板。正如社交传播学者所言:“网络社交的本质是价值交换,而非数字表演。”

四、破局之道:从“数据造假”到“价值创造”

与其沉迷于软件小号刷赞的短期捷径,不如回归社交影响力的本质——真实价值输出。可持续的社交影响力,永远建立在专业能力与人脉信任的双重基石上。以下为合规且高效的替代策略:

1. 内容深耕:以专业输出替代数据堆砌

在职场社交平台定期发布行业洞察、案例分析或经验总结,例如“制造业数字化转型避坑指南”“跨境合规风险清单”等干货内容,通过真实价值吸引用户主动点赞。优质内容的传播效率远高于机械刷赞,且能精准吸引同频人脉。

2. 精准互动:以深度链接替代广撒网

与其用小号刷取陌生人的赞,不如聚焦垂直领域的高质量互动。例如,在行业大咖的动态下提出有见地的评论,参与专业话题讨论,或在社群中解答他人问题——这种“有温度的互动”更能建立个人品牌认知度。

3. 合规工具:以效率提升替代违规操作

选择平台官方推荐的运营工具,如LinkedIn的“内容分析助手”、脉脉的“人脉管理功能”,通过数据洞察优化内容策略,而非依赖第三方刷赞软件。合规工具既能提升运营效率,又能确保账号安全。

网络社交的终极目标,是构建真实、可持续的价值网络。依赖软件小号刷赞,如同在沙滩上建城堡,看似一时繁华,实则经不起风浪的考验。唯有以专业能力为根、以诚信互动为基,才能在数字时代的人际生态中,真正赢得尊重与机会。放弃对“虚假数据”的执念,转向“真实价值”的沉淀,才是网络社交的长期主义。