在当今网络环境中,点赞、投票等互动数据已成为衡量内容热度、用户认可度的核心指标,但也催生了“点赞刷票”这一灰色产业链。当我们在社交媒体上看到一篇帖子突然获得数万点赞,或是在投票活动中某候选人票数一夜暴增时,不禁要问:这些刷量行为,究竟是由人工操作完成,还是已完全被技术取代?事实上,点赞刷票的运作逻辑远非“纯人工”或“全自动化”的二元对立,而是随着技术演进与平台监管的动态博弈,形成了“人工主导—技术辅助—人机协同”的复杂模式,其背后折射出的是网络数据价值与真实性的深层矛盾。

早期“人海战术”:人工操作是刷票的原始形态

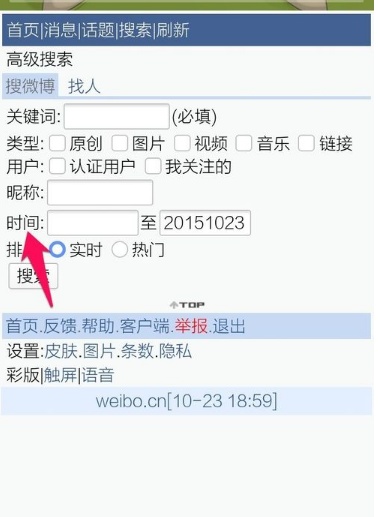

点赞刷票的早期阶段,几乎完全依赖人工操作。彼时,社交媒体平台的风控体系尚未完善,刷票行为多以“人海战术”为主——组织者通过雇佣“水军”,让大量真人用户手动完成点赞、投票等任务。这种模式的核心优势在于“真实性”:每个账号由真实用户控制,具备完整的个人资料、历史互动记录,甚至日常社交行为,平台难以通过单一维度识别异常。例如,在2010年代初期,微博、贴吧等平台的刷量服务,常以“每千点赞50元”的价格公开叫卖,操作者只需提供目标链接,水军便会用自己的账号手动点赞,耗时耗力但难以被系统拦截。

然而,人工操作的弊端也十分明显:效率低下、成本高昂且规模受限。一个水军用户日均最多完成数百次点赞,面对“百万点赞”的需求,需动用数千名参与者,组织成本与管理难度陡增。同时,随着平台逐步引入基础风控规则(如单账号单日点赞上限、IP地址异常检测),纯人工模式的漏洞逐渐暴露——大量来自同一地域、同一时间段的水军账号集中操作,仍会导致数据突兀,被判定为“异常流量”。

技术介入:从脚本工具到AI模拟,人工角色的“隐身”

随着技术发展,自动化工具开始替代部分人工操作,成为点赞刷票的主力。脚本程序的出现,首次将“人工操作”转化为“机器模拟”:通过编写代码,脚本可模拟用户点击、滑动、输入等行为,以固定频率向服务器发送请求,实现24小时不间断刷量。与人工相比,脚本工具在效率与成本上优势显著——一台服务器可同时运行数百个脚本账号,单日点赞量可达数十万,成本仅为人工的十分之一。这一阶段,人工操作逐渐“退居幕后”,组织者只需维护脚本程序与代理IP地址,无需直接参与点赞过程。

但脚本工具的局限性同样明显:其行为模式高度固化(如固定点击间隔、单一设备指纹),容易被平台的风控系统识别。例如,当检测到同一IP地址下出现大量账号在1秒内同步点赞,或账号无历史互动记录却突然高频操作时,系统会自动判定为“机器刷量”并拦截。为破解这一难题,技术团队进一步引入“AI模拟”,通过深度学习算法分析真实用户的行为特征:点赞前的停留时长、页面滚动轨迹、是否伴随评论或转发等,让脚本生成“类真人”的交互数据。例如,当前先进的刷票工具可模拟用户“先浏览10秒内容再点赞”“切换账号间隔5分钟”等细节,大幅降低被识别的概率。然而,即便如此,纯技术方案仍存在“情感缺失”的硬伤——AI无法真正理解内容含义,无法像人类用户一样对优质内容产生“自发点赞”,其行为始终停留在“数据模拟”层面。

人机协同:当前刷票的主流模式

在平台风控持续升级的背景下,点赞刷票已进入“人工+技术”协同的阶段,技术负责规模化执行,人工则承担“精细化兜底”与“风险规避”功能。具体而言,人工操作在以下环节仍不可替代:

其一,账号“养号”与真人画像构建。平台风控系统不仅关注单次行为,更注重账号的“健康度”——是否有历史互动、好友关系链、内容消费偏好等。为此,刷票组织者需雇佣“养号员”,通过人工操作让账号具备真实用户的特征:每日登录、浏览信息流、发布原创内容、与其他用户互动等。这一过程耗时长达数周甚至数月,但形成的“真人画像”能有效规避系统的“新号异常”检测。例如,在某品牌投票活动中,刷票方会提前一个月组织养号员使用不同手机号注册账号,添加好友、发布生活动态,待账号“成熟”后,再结合脚本工具进行投票,确保数据“自然生长”。

其二,异常数据的“人工修正”。当平台风控系统触发预警(如账号被限流、数据被清零),人工操作需及时介入调整策略:更换代理IP、降低操作频率、暂停账号活动等。例如,某次刷票任务中,若系统检测到某批账号的点赞时间过于集中,组织者会立即暂停脚本操作,转而让养号员手动“错峰点赞”,分散数据产生的时间点,消除异常痕迹。

其三,高仿真场景的“真人补量”。对于需要极致真实性的刷票需求(如商业竞选、明星打榜),纯技术方案仍难以完全模拟人类情感化互动。此时,组织者会招募“真人水军”,通过人工完成点赞、评论、转发等任务,并要求其根据内容类型生成个性化互动话术(如对美食帖子评论“看起来太好吃了,做法能分享一下吗?”)。这种“真人补量”虽成本较高,但能显著提升数据可信度,让刷量行为在平台风控下“以假乱真”。

动态博弈:平台监管与刷票技术的“军备竞赛”

点赞刷票的“人机协同”模式,本质上是平台监管与刷票技术之间的动态博弈。平台方不断升级风控体系:从早期的IP地址检测,到如今的行为序列分析、设备指纹识别、跨平台数据关联,甚至引入机器学习模型实时预测异常流量;而刷票方则通过“养号+AI+人工修正”的组合拳,不断优化数据生成的“真实性”。这种“猫鼠游戏”的结果是,人工操作在刷票中的占比逐渐降低,但其“兜底”作用却愈发关键——技术负责“量”的规模化,人工负责“质”的真实性,二者缺一不可。

然而,这种协同模式也带来了新的问题:刷票成本被推高,组织者为规避风险需投入更多资源用于养号、人工修正,最终转嫁为需求方的高额费用;同时,数据造假行为进一步侵蚀网络生态的真实性——当点赞、投票等指标不再反映用户真实意愿,优质内容可能因缺乏“刷量资源”而被淹没,平台推荐的公信力也随之下降。

结语:回归真实,才是网络生态的终极解方

在当今网络环境中,点赞刷票早已不是简单的“人工操作”或“技术作弊”,而是演变为一场“人机协同”的灰色游戏。人工操作在效率上不及技术,却在真实性上具备不可替代的优势;技术工具虽能规模化生成数据,却始终无法模拟人类情感与复杂行为。这种协同模式,本质上是数据价值被过度异化的产物——当“点赞=流量=收益”的逻辑成为行业共识,刷票行为便有了生存的土壤。

要根治这一乱象,不仅需要平台持续升级风控技术,更需要从制度层面规范数据价值体系:建立跨平台的数据共享机制,让刷量行为“无处遁形”;强化对刷票组织的法律惩戒,提高违法成本;引导用户回归对优质内容的真实关注,而非盲目追逐数据热度。唯有如此,才能让点赞、投票等互动数据真正成为网络生态的“晴雨表”,而非流量造假的“遮羞布”。