在当代社交媒体中,刷名片点赞的群组现象已成为一种普遍行为模式,它指的是用户通过加入特定群组或团体,互相点赞对方的帖子、名片或内容,以快速提升互动率、曝光度和社交资本。这种现象并非孤立事件,而是平台算法驱动下社交生态的缩影,反映了用户在数字时代对连接的渴望与功利性策略的融合。刷名片点赞的群组现象本质上是社交货币的快速流通,它通过集体行动实现个体目标的放大,但同时也潜藏着深层次的社会心理挑战。

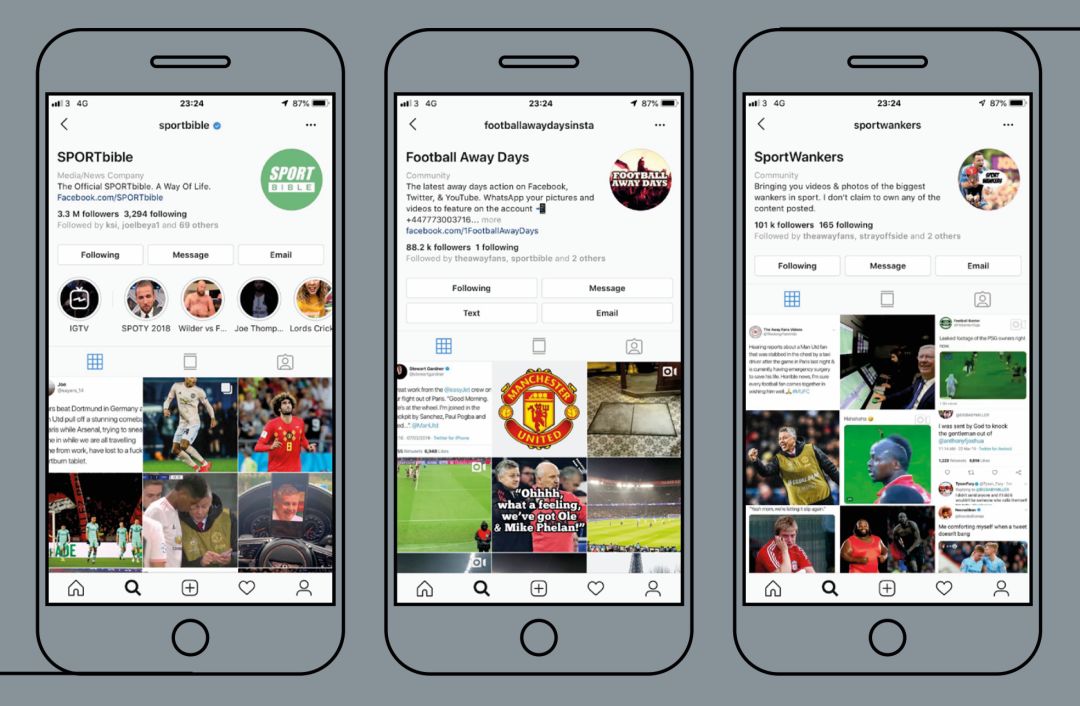

刷名片点赞的群组现象的核心在于其运作机制:用户在微信群、QQ群或LinkedIn群组中,形成互惠协议,定期为成员内容点赞或评论。这种群组互动往往以“点赞刷屏”的形式出现,成员只需简单操作,就能在短时间内获得大量反馈。例如,在微信朋友圈或微博话题中,一个用户发布内容后,群组内成员会集中点赞,使其算法排名提升,从而获得更多自然流量。这种现象的驱动力源于社交媒体平台的奖励机制,如点赞数高的内容更容易被推荐,进而吸引更多关注。群组内的社交网络效应进一步强化了这一行为,用户通过参与群组互动,不仅提升了个人可见度,还积累了“社交资本”,即信任和影响力的无形资产。然而,这种机制也暴露了平台算法的缺陷——它鼓励数量而非质量,导致互动数据失真。

从价值角度看,刷名片点赞的群组现象在特定场景下具有积极意义。对于个人用户,尤其是初创者或自由职业者,群组互动能快速扩展社交圈,帮助建立个人品牌。例如,在LinkedIn上,加入行业群组后,通过互相点赞名片,用户能增加职业曝光度,吸引潜在雇主或客户的机会。这种群组点赞行为还能促进跨领域合作,不同背景的用户在群组中互赞,可能催生创新项目或商业伙伴。对于小企业,社交媒体营销中,群组互动能低成本提升品牌知名度,通过“点赞刷群组”策略,企业内容在短时间内获得高互动率,从而在算法竞争中占据优势。此外,这种现象也体现了数字时代社交的包容性,它打破了地域限制,让边缘群体(如小众兴趣社群)通过集体行动获得关注,增强了社交网络的多样性。群组互动的互惠本质,在某种程度上优化了社交资源的分配效率,使个体在信息过载的环境中脱颖而出。

然而,刷名片点赞的群组现象也带来了严峻挑战,这些挑战不仅影响用户体验,更威胁社交媒体的健康发展。首要问题是虚假互动泛滥,群组点赞行为制造了“社交泡沫”,即互动数据与真实兴趣脱节。用户可能为了维持群组关系而点赞无关内容,导致信息流充斥着低质或误导性帖子,降低了平台内容生态的可信度。例如,在微信朋友圈中,频繁刷赞的群组成员往往忽略内容本身,只追求点赞数,这种“点赞刷屏”现象侵蚀了社交真实性,让用户产生信任危机。其次,算法依赖加剧了用户焦虑,群组互动迫使参与者陷入“点赞竞赛”,为维持群组地位而不断操作,形成恶性循环。心理学研究表明,这种依赖可能导致社交倦怠和自尊心波动,用户因虚假互动获得满足感后,面对真实社交时反而感到失落。此外,群组现象还催生了灰色产业链,如付费点赞群组,用户通过购买服务快速获得互动,这不仅违反平台规则,还助长了数字欺诈行为。刷名片点赞的群组现象的负面影响,揭示了社交媒体功利化的深层矛盾——它以效率之名牺牲了情感连接的本质。

面对这一现象,用户和平台需采取平衡策略以应对挑战。从用户层面,应倡导“真实优先”的社交理念,在群组互动中注重内容质量而非数量。例如,参与群组时,主动分享有价值的信息,并给予真诚反馈,而非机械式点赞。这不仅能提升个人影响力,还能重塑群组文化,鼓励深度交流。平台方面,需优化算法以识别和过滤虚假互动,引入“互动质量评分”机制,奖励真实参与而非单纯数量。例如,LinkedIn可检测群组点赞的频率和相关性,对异常行为进行限制。同时,平台应加强教育引导,通过提示或教程,帮助用户理解刷赞现象的弊端,培养健康的社交习惯。长远来看,刷名片点赞的群组现象的演变,将决定社交媒体能否回归其连接本质,在效率与真实性间找到平衡点。

在当代社交媒体的浪潮中,刷名片点赞的群组现象既是一面镜子,映照出用户对认可的渴求,也是一把双刃剑,考验着平台与社区的智慧。通过理性参与和机制优化,这一现象可转化为积极力量,推动社交生态向更健康、更包容的方向发展。最终,社交媒体的核心价值不在于点赞的数字,而在于真实连接的深度。