在当前淘宝购物环境中,刷赞行为稳定吗?这一问题其实触及了平台治理、商家运营与用户信任的多重博弈。随着淘宝算法持续升级、用户消费理性度提升,刷赞行为的稳定性早已非“一锤子买卖”可概括,而是呈现出动态演变的复杂态势。用户真实反馈中,既有“刷赞效果持续走低”的抱怨,也有“特定场景下仍需刷赞”的无奈,这种矛盾恰恰揭示了刷赞行为在当前环境下的真实处境——稳定性正在被系统性瓦解,但局部需求与灰色生态的惯性让其尚未完全消亡。

平台监管高压:刷赞行为的“生存空间”持续压缩

淘宝对刷赞行为的打击已进入“算法+人工”的立体化监管阶段。近年来,平台通过“虚假交易识别系统”“评价权重算法迭代”等手段,对异常点赞行为进行精准拦截。用户反馈显示,过去“刷100个赞能维持一周热度”的场景已不复存在,多位商家表示:“现在刷的赞可能隔天就被系统标记为‘异常评价’,不仅权重不升反降,还可能连带影响店铺搜索排名。”这种“即刷即删”甚至“反噬”的风险,直接动摇了刷赞行为的稳定性基础。

算法的升级让刷赞行为的“成本-收益比”急剧恶化。有资深刷手透露,过去用虚拟号批量点赞即可,现在平台会综合分析账号的“购物行为真实性”“设备指纹”“IP属地”等维度,“一个新注册号点赞,系统直接判定为无效,佣金从每单5元降到1元还没人接”。这种技术围剿下,刷手生态被迫向“高仿真实用户”转型,但模仿成本上升导致服务价格飙升,进一步削弱了刷赞的稳定性——商家投入更多却获得更少,自然逐渐放弃这一模式。

用户需求分化:刷赞的“边际效用”正在递减

用户真实反馈中,对刷赞的信任度已降至冰点。多位消费者表示:“现在看到‘全是好评’的店铺反而会警惕,反而会优先看追评和差评。”这种心态转变源于消费教育的普及,用户逐渐意识到“刷赞≠真实体验”。淘宝“评价标签化”“问大家”等功能的推出,进一步削弱了刷赞的影响力——用户更关注“物流快慢”“质量细节”等具体标签,而非笼统的“赞”。当刷赞无法转化为实际购买决策,商家对其依赖度自然下降,行为的稳定性也就无从谈起。

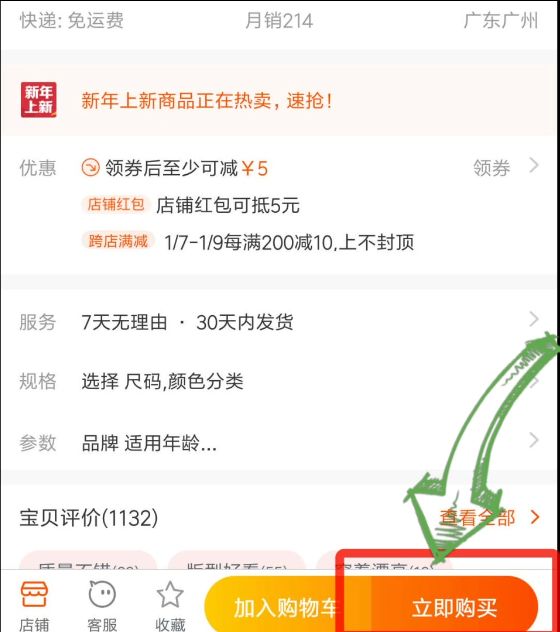

但值得注意的是,用户需求的分化也让刷赞在特定场景下仍有“喘息空间”。部分新兴商家或新品推广期,仍会通过刷赞营造“初始热度”,用户反馈中不乏“刚上架的商品突然多了几百个赞,点进去看全是模板化好评”的案例。这种“短期造势”需求虽然存在,但由于平台监管的滞后性(通常需24-48小时处理),仍能短暂维持。然而,随着平台“实时风控”能力的提升,这种“窗口期”正不断缩短,稳定性本质上已是“昙花一现”。

灰色生态的“变异”:从“刷赞”到“内容包装”的转型

面对高压监管,刷赞行为本身也在发生“变异”,从单纯的“数据造假”转向“内容包装+数据辅助”的复合模式。用户反馈中,有商家分享:“现在不直接刷赞了,而是找达人拍‘真实体验视频’,再配合少量精准点赞,效果反而更稳。”这种“内容为核、数据为辅”的策略,本质上是将刷赞行为融入更完整的营销链条,其稳定性不再依赖单一数据,而是建立在内容可信度的基础上。

这种转型也让刷赞行为的“稳定性”有了新的定义:不再是“数据长期留存”,而是“短期引流效果”。例如,新品上架时通过“少量高权重账号点赞+达人种草”的组合,能在短时间内提升搜索权重,待平台审核后即使数据被清理,实际流量转化已达成。这种“打时间差”的模式,让刷赞行为的稳定性从“结果导向”转向“过程导向”,但其本质仍是平台治理与灰色博弈的产物,随时可能因政策调整而失效。

结语:稳定性的消亡与真实价值的回归

在当前淘宝购物环境中,刷赞行为的稳定性正在经历“结构性崩塌”——平台的技术围剿、用户信任的觉醒、灰色生态的变异,共同构成了这一趋势的三重推力。用户真实反馈中“刷赞越来越难”“效果越来越差”的抱怨,恰是这一过程的注脚。对于商家而言,依赖刷赞已无异于“饮鸩止渴”,唯有回归产品本质、深耕内容营销,才能在平台治理与用户需求的夹缝中找到真正的稳定增长路径。而对于平台而言,持续打击虚假数据、构建真实评价生态,才是维护用户信任与商业健康的根本。刷赞行为的“不稳定”,或许正是淘宝购物环境走向成熟的一步。