刷1万个赞通常需要多少钱?这个问题背后,藏着社交媒体生态里最直白的流量焦虑与成本博弈。在内容为王的时代,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为衡量内容价值、账号权重乃至商业变现能力的硬指标。无论是个人博主追求“爆款”光环,还是品牌方急于打造“爆款”产品,刷赞似乎成了快速见效的“捷径”。但这条捷径的通行费,远比表面数字复杂——它取决于平台规则、账号属性、服务模式,更暗藏短期成本与长期价值的深层博弈。

从行业实践来看,“刷1万个赞”的价格并非固定标价,而是像菜市场讨价还价般,在多重变量中浮动。最基础的“僵尸赞”——即通过机器批量注册的虚假账号点赞,单价低至0.1元/个,这意味着1万个赞仅需1000元左右。这类服务主打“量大管饱”,点赞速度极快,往往几分钟内就能完成“1万+”的KPI,但致命缺陷是毫无生命力:点赞账号无头像、无内容、无动态,点进去要么是“此账号不存在”,要么是千篇一律的营销文案,稍有经验的人一眼就能识破。更关键的是,主流平台(如抖音、小红书、微博)的算法早已能识别这类异常流量,轻则限流降权,重则直接封号,1000元的“便宜”背后,可能是账号归零的风险。

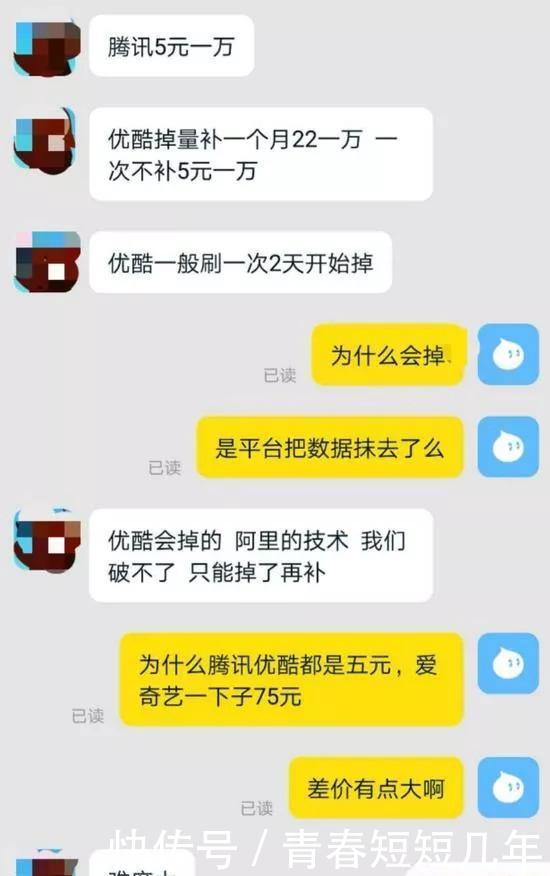

若追求“看起来更真实”的点赞,服务商则会推出“真人模拟赞”或“养号点赞”服务。这类账号由人工注册或长期“养号”(正常浏览、点赞、评论,模拟真实用户行为),有完整的主页、动态和互动记录,单价会攀升至0.5-1元/个,1万个赞的成本约5000-10000元。服务商通常会强调“精准投放”——根据目标受众的地域、年龄、兴趣标签匹配点赞账号,比如美妆账号优先匹配女性用户,地域美食账号优先锁定本地IP。即便如此,这类点赞仍存在“机械感”:点赞时间过于集中(如集中在深夜或凌晨),评论内容模板化(“太棒了”“学到了”“支持”),难以形成真实的互动氛围。对于追求品牌调性的商家而言,这种“精致假象”可能适得其反——用户点进主页发现点赞与评论严重脱节,反而质疑账号真实性。

更高阶的服务是“真实用户互动包”,即不仅点赞,还附带少量评论、收藏、转发,形成“内容被自然传播”的假象。这类服务单价可达2-5元/个,1万个赞的成本高达2万-5万元,服务商通常会要求客户提供内容素材,甚至安排“水军”团队围绕内容设计讨论话题(如“这个用法我试过,真的好用!”“求链接!”)。看似“高投入高回报”,实则风险与收益并存:一方面,这种“半真半假”的互动可能短暂提升内容热度,触发平台推荐算法;另一方面,一旦被平台识别为“流量造假”,不仅内容会被删除,账号还可能被打上“营销号”标签,长期影响自然流量获取。更值得警惕的是,部分服务商甚至会利用客户的账号信息从事违法违规活动,如诈骗、引流等,最终客户不仅损失金钱,还可能卷入法律纠纷。

刷1万个赞的成本,本质是“虚假流量”与“真实价值”的定价博弈。为什么有人愿意花数万元买1万个赞?根源在于社交媒体的“数据崇拜”——高点赞数能带来心理满足(博主的成就感)、商业机会(品牌方的合作邀约)、平台倾斜(算法的流量推荐)。但这种“数据繁荣”如同空中楼阁,缺乏真实用户互动支撑的点赞,无法转化为实际价值:带货账号的点赞再多,没有评论咨询和购买转化,终究是“自嗨式表演”;知识博主的笔记点赞再高,没有用户深度讨论和内容沉淀,难以建立专业影响力。正如某MCN机构运营总监所言:“1万个虚假点赞带来的曝光,不如100个真实用户评论带来的信任。”

事实上,随着平台算法升级和用户审美提升,刷赞的“性价比”正越来越低。抖音的“完播率+互动率”权重机制、小红书的“搜索推荐逻辑”、微博的“热榜实时性”,都在倒逼内容回归本质——只有真正触达用户痛点、引发情感共鸣的内容,才能获得长效流量。去年某新锐美妆品牌曾花费20万元刷赞推广一款新品,短期内点赞量破10万,但转化率不足0.5%,远低于行业平均3%的自然转化率;反观另一家坚持内容打磨的小众品牌,通过真实用户测评和口碑传播,3个月积累5万点赞,转化率高达8%,复购率提升40%。这两个案例印证了一个朴素道理:流量的价值不在于“数量”,而在于“质量”。

那么,与其纠结“刷1万个赞需要多少钱”,不如思考“如何让1万个赞产生价值”。与其将预算投入虚假流量,不如投入到内容创作:请专业团队策划选题,优化视频脚本或笔记结构,研究目标用户画像,甚至通过小额投放测试内容效果。某美食博主曾分享经验:她将原本用于刷赞的5000元预算,用于购买优质食材和拍摄设备,制作的“家常菜教程”因画面真实、步骤清晰,自然获得1.2万赞,其中30%的用户主动收藏,甚至有品牌方因此找上门合作。这种“真金白银”投入内容,看似见效慢,实则是在为账号积累“长期资产”——用户信任、品牌调性、算法好感,这些都不是刷赞能买来的。

社交媒体的本质是“连接”,连接人与内容,人与人。点赞作为连接的起点,其价值应源于真实的认同与共鸣,而非冰冷的数字游戏。当刷赞的成本越来越高、风险越来越大,当用户越来越反感“数据造假”,或许正是内容创作者回归初心、打磨价值的契机。毕竟,能真正打动人心的,从来不是1万个虚假的赞,而是1万个真实被触动的灵魂。