在QQ社交生态中,名片作为个人身份的数字化载体,其点赞数逐渐演变成一种“社交货币”——既反映人脉活跃度,也成为部分用户衡量自身社交价值的量化指标。这种需求催生了“QQ名片刷赞”服务的灰色产业链,宣传页面上“1元100赞”“24小时极速到账”等字眼极具诱惑力,但背后究竟是真实的数据提升,还是精心包装的虚假陷阱?用户在追求“高赞名片”时,是否真正意识到其中的风险与代价?

社交焦虑与需求:刷赞服务的生存土壤

QQ作为国民级社交工具,其名片功能早已超越简单的联系方式展示,演变为个人形象的“微缩窗口”。学生群体希望高赞数证明自己“人缘好”,职场人士将其视为社交资源的隐性背书,甚至商家将名片点赞数与商业信誉挂钩——这种将点赞量等同于“受欢迎程度”的社会认知,为刷赞服务提供了生存空间。数据显示,某电商平台“QQ名片点赞”相关商品月销量超10万件,价格从1元到500元不等(对应1万赞),可见市场需求之旺盛。

然而,这种需求本质上是“社交量化焦虑”的产物。当虚拟世界的点赞数成为现实社交压力的转嫁出口,用户容易被“高赞=高价值”的单一逻辑裹挟,忽视真实社交互动的本质。刷赞服务正是抓住了这种心理,用“低成本高回报”的承诺,将社交价值简化为可买卖的数字游戏。

“真实可靠”的表象:短期数据与长期泡沫的悖论

部分刷赞服务以“真实用户互赞”为卖点,宣称通过人工任务群或社交平台互动实现“自然涨赞”,以此区别于机器人刷量。这种宣传具有一定迷惑性:用户短期内确实能看到名片点赞数上升,甚至部分点赞来自带有头像、动态的真实账号,让人产生“被认可”的错觉。

但这种“真实”经不起推敲。首先,所谓“真实用户”多为兼职刷手或低质账号,其点赞行为缺乏真实社交连接,本质仍是机械化的数据填充。其次,平台算法对异常点赞行为有监测机制,短时间内集中涌入的点赞(如1小时内新增上千赞)极易触发风控,导致数据被批量清理,最终“钱赞两空”。更关键的是,这种依赖外部注入的点赞数据,无法转化为真实的社交黏性——点赞者不会因此与你产生深度互动,高赞名片在真正的社交场景中反而可能因“数据异常”引发质疑。

虚假宣传的核心套路:从“诱饵”到“收割”的全链条陷阱

刷赞服务的“真实可靠”人设,实则是通过多层虚假宣传构建的泡沫。其套路可概括为“三步收割法”:第一步,用“低价秒赞”“永久不掉赞”等诱饵吸引用户下单,例如“1元100赞”看似便宜,实则设置最低起充门槛(如50元起);第二步,交付初期少量真实或模拟点赞,建立信任感,诱导用户持续充值“补赞”或“升级套餐”;第三步,当用户要求退款或发现数据异常时,以“系统维护”“账号违规”等理由推诿,最终卷款跑路。

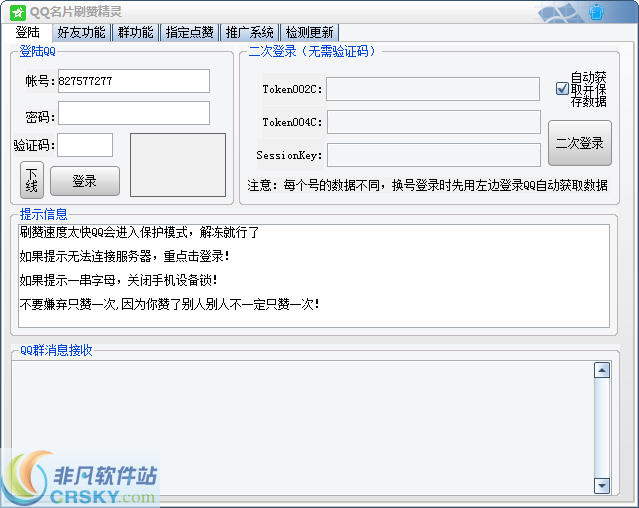

更深层的虚假在于对“技术原理”的误导。部分服务宣称“通过QQ官方接口漏洞刷赞”,实则利用用户贪便宜心理,诱导其提供账号密码,甚至植入恶意程序。曾有用户反馈,授权刷赞服务后,不仅QQ好友收到大量垃圾广告,绑定的支付账户也被盗刷——这已超出“虚假宣传”范畴,涉嫌违法犯罪。

用户需警惕的四大风险:从账号安全到信誉反噬

用户在追求“高赞名片”时,往往低估了刷赞行为的多重风险。首当其冲的是账号安全:刷赞服务通常需要获取QQ账号的登录权限,一旦授权,个人信息、好友列表、聊天记录等敏感数据可能被窃取或滥用。其次是平台处罚,QQ《用户协议》明确禁止“使用外挂、插件或其他工具进行虚假数据操作”,违规账号可能面临功能限制(如无法点赞、添加好友)甚至永久封禁,得不偿失。

更隐蔽的风险在于“信誉反噬”。在注重真实社交关系的职场圈、社交圈,异常的点赞数据反而会成为“社交污点”——当他人发现你的名片点赞数与实际人脉活跃度严重不符,不仅会质疑数据的真实性,更会对你的诚信度打上问号。这种“数字泡沫”破裂后,失去的不仅是虚拟的点赞数,更是现实中的社交信任。

理性应对:回归社交本质,拒绝数据造假

面对QQ名片刷赞的诱惑,用户需树立“真实社交才是长久之道”的认知。提升名片“含金量”的正确路径,从来不是依赖外部数据造假,而是通过真实互动积累社交价值:比如定期更新动态分享生活、参与群聊讨论、为好友点赞评论——这些看似微小的行为,才能真正构建有温度的社交连接,让名片成为个人信誉的正面载体。

同时,平台也应加强技术监管与用户引导,通过算法识别异常点赞行为,对违规服务进行封禁,并通过社交场景教育(如“点赞≠友谊”的弹窗提醒)帮助用户理性看待虚拟数据。唯有用户自觉抵制、平台严格监管、社会价值观正向引导,才能让QQ名片等社交工具回归“连接人与人”的本质,而非沦为数据攀比的竞技场。

虚拟世界的点赞数终究是镜花水月,真实的社交关系与个人信誉,才是在数字时代立足的根本。QQ名片刷赞看似是“捷径”,实则是通向账号风险与信誉反噬的歧途。用户在追求社交认可时,更需保持清醒:真正的“高赞名片”,从来不是用金钱堆砌的数字,而是用真诚与互动赢得的尊重。