QQ用户刷点赞访客的技巧是否真的能带来更多粉丝?这一问题在内容创作者与社交运营者中始终存在争议。当账号主页的点赞数、访客记录成为“流量价值”的直接体现,不少用户试图通过刷点赞访客的技巧快速提升数据,进而吸引更多关注。但这种短期数据操作能否转化为真实的粉丝增长,实则涉及社交平台底层逻辑、用户行为心理与内容生态健康的深层矛盾。

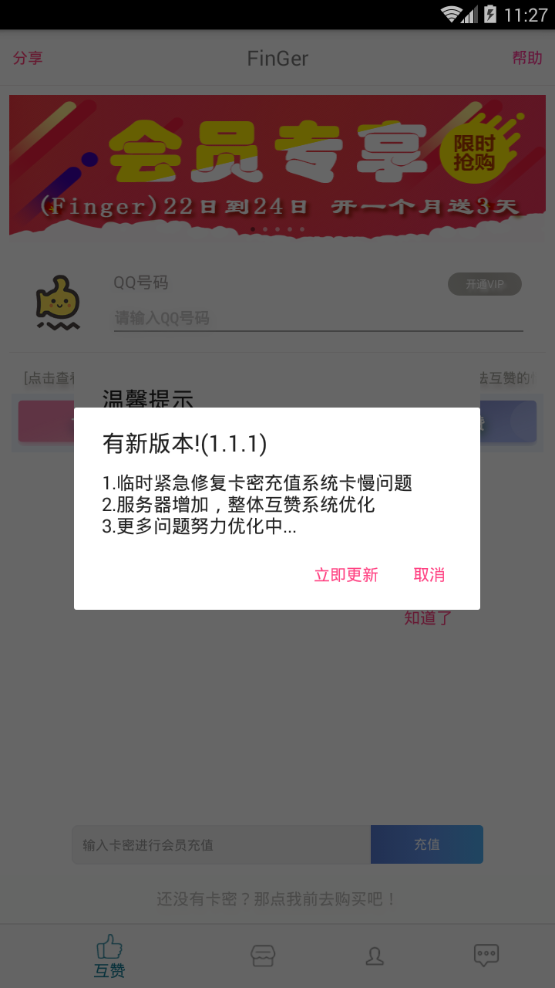

刷点赞访客的技巧,本质是通过人为干预制造“热门假象”,常见形式包括第三方工具批量模拟点赞、利用小号互刷访客记录,或通过“互赞群”“任务平台”进行数据交换。操作者往往认为,高点赞数与密集访客能传递账号“受欢迎”的信号,从而触发平台算法的流量倾斜,吸引自然流量关注。这种逻辑看似合理:在QQ的“动态推荐”“附近的人”“兴趣部落”等场景中,高互动内容更容易获得曝光,而点赞与访客作为最基础的互动数据,被视为账号“活跃度”与“内容价值”的直观指标。然而,这种将数据等同于价值、将曝光等同于粉丝的认知,恰恰忽略了社交增长的核心本质——真实用户的信任与连接。

短期来看,刷点赞访客的技巧或许能带来虚假的“数据繁荣”。例如,一条动态通过刷赞迅速突破千赞,主页访客记录每日新增数十人,确实可能在视觉上营造出“账号很火”的印象。对于部分缺乏辨识度的用户,这种“热门效应”可能引发从众心理,从而关注账号。但这种增长如同建立在沙丘上的城堡,缺乏真实用户粘性的支撑,极易崩塌。首先,平台算法并非单纯依赖点赞、访客等单一数据指标,而是会综合分析互动质量(如评论深度、转发意愿)、用户停留时长、内容匹配度等多维度因素。刷出来的点赞多为“一次性操作”,用户点完赞即离开,无后续互动,算法会判定该内容“低质量”,反而降低推荐权重。其次,访客记录的真实性存疑:若大量访客来自同一IP段、账号注册时间集中且无历史动态,平台风控系统会迅速识别异常,对账号进行限流甚至封禁处罚,得不偿失。

更深层的矛盾在于,粉丝增长的核心驱动力永远是有价值的内容,而非虚假的数据泡沫。QQ作为兼具社交娱乐与内容社区的平台,用户关注账号的本质需求是获取信息、情感共鸣或实用价值。例如,游戏攻略类账号需要提供可落地的技巧,情感类账号需要引发用户共情,生活分享类账号需要传递真实的生活态度。若创作者将精力耗费在刷点赞访客的技巧上,必然忽视内容打磨,导致账号“有流量无内容,有粉丝无互动”。即便通过数据造假吸引部分关注,这些“虚假粉丝”也不会产生实际价值——他们既不会阅读后续内容,也不会参与社群讨论,更不会转化为消费或传播节点。最终,账号会陷入“刷数据→吸引低质量关注→内容产出懈怠→自然流量下滑→继续刷数据”的恶性循环,直至失去增长动力。

此外,刷点赞访客的技巧还可能损害账号的长期信任度。在QQ社区中,用户对“虚假繁荣”的敏感度日益提高。当有心者点进主页却发现“千赞动态仅3条评论”“访客列表全是陌生小号”,账号的专业度与真实性会大打折扣。尤其是对依赖个人IP的创作者而言,信任是粉丝经济的基石,一旦信任崩塌,即便后续回归真实内容创作,也难以重建用户好感。相比之下,那些坚持输出优质内容、通过真实互动积累粉丝的账号,虽然初期增长较慢,但粉丝粘性强、转化率高,能在长期运营中形成稳定的社群生态,这才是可持续的粉丝增长路径。

从平台生态角度看,QQ等社交平台始终在打击虚假数据行为。近年来,平台通过AI算法识别异常互动模式、升级风控系统、建立用户举报机制等手段,对刷赞、刷访客等行为进行严格管控。这意味着,刷点赞访客的技巧不仅效果递减,风险反而越来越高。与其将资源投入高风险、低回报的数据操作,不如聚焦于平台鼓励的正向增长逻辑:例如,通过QQ的“兴趣部落”精准定位目标用户群体,在部落内输出垂直内容引发讨论;利用“直播”“动态”等多形式载体增强内容表现力;通过“私域社群”维护核心粉丝,促进用户裂变。这些方法虽然需要时间沉淀,但每一步增长都建立在真实用户需求之上,能够实现粉丝数量与质量的同步提升。

归根结底,QQ用户刷点赞访客的技巧或许能在短期内制造“数据亮眼”的假象,但真正的粉丝增长从来不是“刷”出来的,而是“养”出来的——用有价值的内容吸引用户,用真诚的互动留住用户,用持续的运营沉淀用户。在内容为王的时代,放弃对捷径的执念,回归内容创作的本质,才是账号实现长期粉丝增长的正道。毕竟,社交平台的核心是“连接”,而连接的纽带永远是真实、有价值的内容与情感,而非冰冷的数字游戏。