恶意给我刷赞,这一行为在社交媒体生态中早已不是新鲜事,却因其隐蔽性与复杂性,往往让受害者陷入困惑与被动。当你的内容突然收到远超正常互动量的点赞,这些点赞并非源于真实认可,而是带着明确目的的恶意操作。为什么有人会刻意进行“恶意给我刷赞”?这背后交织着商业竞争、流量焦虑、心理博弈等多重动因,既折射出个体在数字时代的生存困境,也暴露了社交平台生态的深层漏洞。

一、商业竞争中的“数据抹黑”:用虚假流量摧毁信任根基

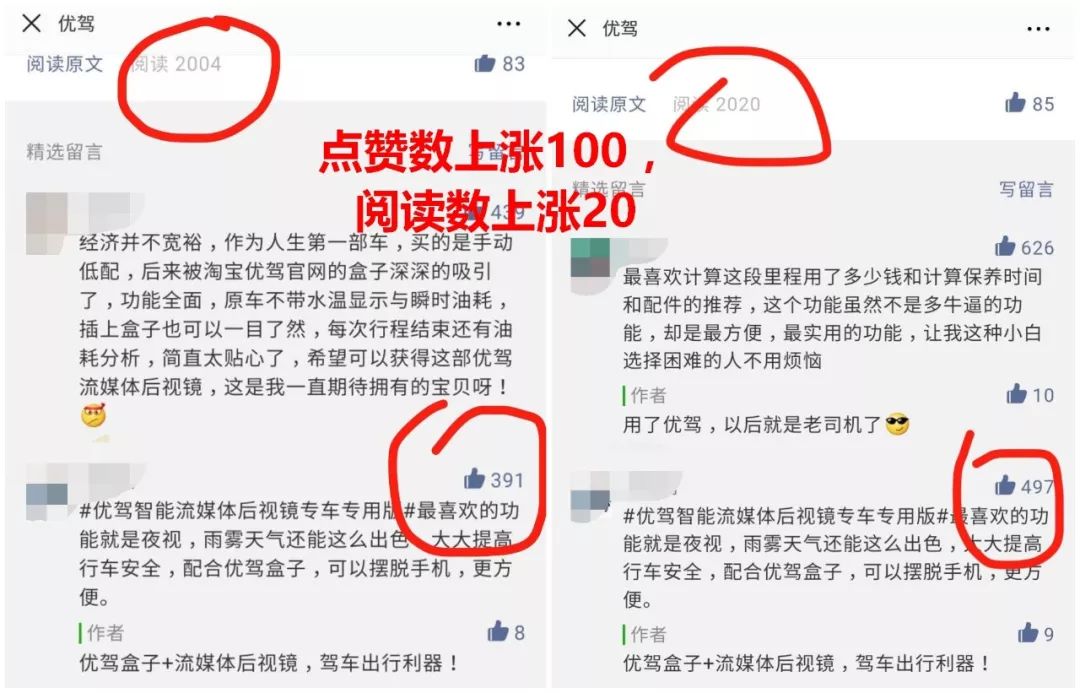

在内容产业高度商业化的今天,数据已成为衡量账号价值的核心指标。点赞数、互动率直接影响广告报价、品牌合作与平台资源分配,这种“数据至上”的逻辑,让恶意刷赞异化为竞争手段。部分竞争对手通过批量购买虚假点赞,在短时间内将目标账号的互动量推向异常高位,实则是一种“数据抹黑”策略。

例如,某美妆博主突然被刷入数万点赞,但评论区却鲜有真实用户留言,这种“高赞低评”的异常模式,会触发平台算法的异常检测机制,导致账号限流甚至降权;同时,真实用户看到虚假繁荣的数据,容易产生“数据造假”的负面认知,进而质疑内容真实性,信任度骤降。这种操作的本质,是通过制造虚假繁荣来破坏账号的商业价值,让创作者在竞争中失去话语权。更深层次看,这是流量经济下“零和博弈”的极端表现——当优质资源有限时,部分参与者选择通过破坏对手生态来为自己争取空间。

二、流量变现链条中的“虚假繁荣”:刷赞背后的利益闭环

恶意刷赞的另一重动机,源于流量变现的灰色产业链。对于部分急于变现的账号,尤其是中小型创作者,真实流量积累周期长、见效慢,而“刷赞”成为制造“虚假繁荣”的捷径。通过第三方刷赞平台,用极低成本(如1元购买100个点赞)即可快速提升数据,营造出“内容受欢迎”的假象,从而吸引品牌方注意或诱导用户关注。

这种操作形成了一条完整的利益链:刷赞供应商提供低价服务,需求方(账号运营者)购买虚假数据制造“爆款假象”,再通过广告植入、带货等方式将虚假流量转化为实际收益。然而,这种虚假繁荣难以持续——当真实用户发现内容与数据严重不符,留存率与转化率必然低下,最终导致“刷得越多,死得越快”。更值得警惕的是,部分刷赞平台会窃取用户隐私数据,甚至与黑产勾结,将虚假流量与诈骗、洗钱等非法行为结合,让普通用户沦为产业链的“数据燃料”。

三、心理层面的“恶意投射”:嫉妒、控制与数字时代的“权力游戏”

除商业利益外,恶意刷赞也常源于复杂心理动机。在社交媒体的“拟剧化”环境中,每个人都在扮演“理想自我”,而他人的成功容易引发心理失衡。部分用户因嫉妒他人的内容热度、粉丝数量或社会影响力,通过恶意刷赞进行“隐性攻击”——他们并非为了直接获利,而是想通过制造数据异常,让受害者陷入“为什么我的数据突然异常”的焦虑,甚至引发账号危机,从而获得心理上的“优越感”。

另一种心理动因是“控制欲”。在某些熟人社交圈或垂直社群中,部分用户试图通过刷赞“操控”内容热度:比如刷大量低质量点赞,让创作者误以为“内容受欢迎”而持续输出同类内容,实则偏离其创作初衷;或通过集中刷赞制造“虚假爆款”,引导平台算法推荐,让内容脱离创作者的控制。这种“数字权力游戏”本质上是现实人际关系在虚拟空间的延伸,反映了个体对“存在感”与“影响力”的畸形追求。

四、平台机制的“漏洞与纵容”:算法如何成为恶意刷赞的“帮凶”?

恶意刷赞能够屡屡得逞,与社交平台的算法机制密不可分。当前多数平台的数据审核逻辑仍停留在“数量优先”层面——点赞数越高,越可能被判定为优质内容,从而获得更多流量推荐。这种机制让恶意刷赞者钻了空子:他们通过少量真实账号批量操作,或使用虚拟IP、设备模拟等技术手段,规避平台的异常检测。

此外,平台对“异常数据”的定义模糊也助长了这种行为。例如,短时间内大量点赞来自同一IP、无互动的“僵尸账号”、点赞时间集中在非高峰时段等,这些本应是明显的异常信号,但部分平台因缺乏实时监测能力或出于“活跃度数据”的考量,未能及时处理。更关键的是,平台对恶意刷赞的惩罚力度不足——即便检测到异常,往往仅限流或删除虚假数据,对刷赞产业链的打击力度远不足以形成震慑,导致“刷赞-获利-再刷”的恶性循环。

五、从“被动受害”到“主动防御”:如何破解恶意刷赞的困局?

面对恶意刷赞,创作者并非只能被动承受。首先,需建立“数据敏感性”:通过第三方工具监测粉丝画像、互动质量,当出现“高赞低评”“点赞来源集中”等异常时,及时向平台申诉,避免因异常数据被算法误伤。其次,回归内容本质——真实、有价值的内容才是抵御虚假流量的最佳武器,当真实用户粘性足够高,恶意刷赞制造的“虚假繁荣”终将不攻自破。

对平台而言,需重构算法逻辑:从“数量优先”转向“质量优先”,将评论深度、用户停留时长、转发传播链路等“真实互动”指标纳入权重,压缩刷赞者的操作空间。同时,应建立“数据溯源机制”,对异常点赞账号进行实时拦截,并向创作者开放数据查询权限,让恶意行为透明化。

对社会而言,需警惕“数据至上”的异化——点赞数不应成为衡量内容价值的唯一标准,平台、媒体与用户共同倡导“真实、多元”的内容评价体系,才能让恶意刷赞失去生存土壤。

恶意给我刷赞,看似是对个体的攻击,实则是对整个社交信任体系的侵蚀。当数据可以造假,热度可以购买,创作者的真实价值被掩盖,用户的判断力被消耗,最终损害的是数字社会的生态根基。唯有打破“流量崇拜”,回归内容本质,才能让每一份真实的努力被看见,让每一次互动都承载真实的价值。