QQ名片赞从曾经的“可刷”到如今的“禁刷”,这一看似简单的功能变化,实则折射出社交平台生态治理的深层逻辑与技术风控的升级迭代。在QQ作为国民级社交工具的早期,名片赞曾是用户社交身份的“隐形货币”,刷赞产业链一度野蛮生长;而如今,无论是第三方工具还是人工代刷,几乎都难逃平台的识别与拦截。这一转变的背后,是平台方对数据真实性、用户体验安全及社交生态健康的综合考量,也是社交价值从“流量至上”向“质量优先”的必然回归。

一、名片赞的“社交货币”属性:从认可符号到价值扭曲

QQ名片赞的核心价值,在于其作为“社交货币”的符号意义。在社交场景中,点赞行为本质上是对他人身份、状态或内容的认可,名片赞数量直观反映了个体的社交活跃度与人际关系广度。早期QQ用户中,“赞数过千”“赞数过万”是社交地位的象征,甚至衍生出“互赞群”“刷赞任务”等非正式社交规则——用户通过互相点赞快速积累数字,以此构建“受欢迎”的虚拟形象。

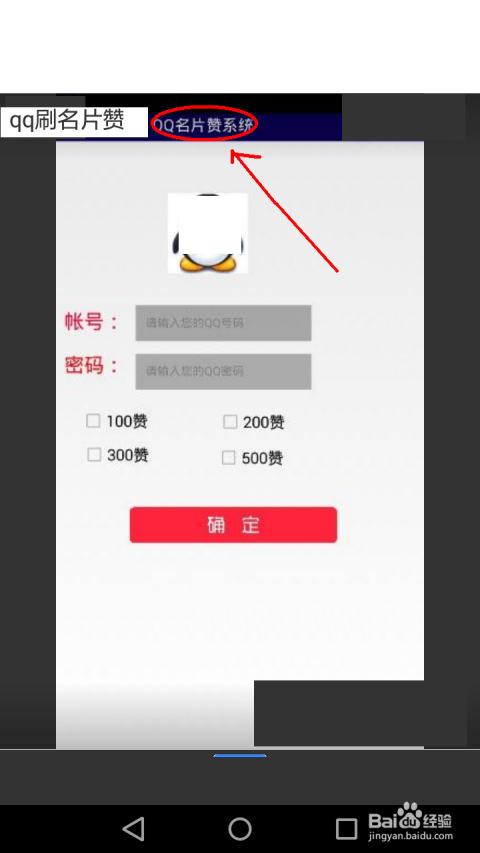

然而,当“刷赞”成为产业链,这种符号意义便开始异化。第三方工具通过模拟人工点击、批量操作等方式,让用户能在短时间内将赞数从“零”飙升至“十万+”,使得“赞数”与“真实社交认可”彻底脱钩。当名片赞成为可购买的“数字商品”,其作为信任符号的价值便荡然无存:一个通过刷赞获得高赞数的用户,可能实际社交圈窄无人互动;而真正获得大量真实点赞的用户,其社交价值反被虚假数据稀释。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终破坏了社交生态的基本信任机制——当“赞”不再代表真实认可,它便失去了作为社交连接的意义。

二、平台治理的必然选择:净化生态与保护用户体验

刷赞行为的泛滥,不仅扭曲了社交价值,更对平台自身生态造成了多重冲击,这直接促使QQ将“禁刷”提上议程。首先,刷赞导致平台数据失真,影响算法推荐的精准度。QQ的社交推荐系统依赖用户行为数据(如点赞、评论、分享)来判断内容质量与用户兴趣,而刷赞产生的虚假数据会污染算法模型,导致优质内容被淹没、低质内容被误推,最终损害普通用户的浏览体验。

其次,刷赞产业链暗藏安全风险。第三方刷赞工具往往需要用户授权QQ账号权限,甚至要求提供密码,这极易导致用户隐私泄露(如聊天记录、好友列表等)或账号被盗用。更有甚者,部分刷赞平台恶意植入木马病毒,以“刷赞助手”为名义窃取用户信息,给平台带来安全治理压力。此外,刷赞行为破坏了公平竞争的社交环境:当用户可以通过金钱购买“社交地位”,那些依靠真实互动积累社交资本的用户便处于劣势,长此以往会导致用户对平台失去信任,加速用户流失。

面对这些问题,平台治理的核心逻辑必然是“禁刷”——通过技术手段拦截刷赞行为,恢复数据的真实性,重建用户对社交生态的信任。这不仅是维护平台秩序的需要,更是保护用户体验的底线。

三、技术风控的升级:从“封号”到“精准识别”的进化

“禁刷”并非一蹴而就,而是QQ技术风控体系持续升级的结果。早期平台对刷赞的打击相对粗放,主要通过“封号”“警告”等手段,但第三方工具通过更换IP、模拟人工操作等方式轻易规避,导致治理效果有限。近年来,随着AI、大数据分析技术的成熟,QQ的风控系统已进入“精准识别”阶段,能够从多个维度判断点赞行为的真实性,让刷赞“无处遁形”。

其一,行为轨迹分析。真实用户的点赞行为具有明显的“非连续性”:点赞频率随机、操作路径多样(如从好友动态、名片、群聊等入口进入),而刷赞工具往往遵循固定脚本,表现为短时间内高频点赞、操作路径单一、设备指纹重复等异常特征。风控系统通过分析用户的行为轨迹,可快速识别出“机器化”操作。

其二,设备与环境特征识别。刷赞工具通常通过虚拟机、模拟器或批量设备操作,这些设备的硬件参数、系统环境、IP地址等会存在异常关联。例如,同一IP地址下多个账号短时间内集中点赞,或设备指纹(如浏览器缓存、屏幕分辨率)高度雷同,都会被风控系统标记为可疑行为。

其三,社交关系链验证。真实点赞往往基于真实的社交关系,例如用户只会为好友、群成员或关注对象点赞,且点赞对象集中在少数互动频繁的账号。而刷赞行为的点赞对象往往随机分散,且与用户的社交关系链无关联,这种“无差别点赞”模式极易被算法识别。

通过多维度的技术叠加,QQ的风控系统已能实现“实时拦截”:一旦检测到异常点赞行为,系统会立即中断操作,并对账号进行警告、限制功能甚至封禁处理。这种“精准打击”使得刷赞的成本急剧上升——用户不仅可能失去账号,甚至面临个人信息泄露的风险,刷赞产业链的生存空间被大幅压缩。

四、用户需求的回归:从“数字崇拜”到“真实互动”

“禁刷”的背后,也折射出用户社交需求的深层变化。随着社交平台的成熟,用户逐渐从早期的“数字崇拜”转向对“真实互动”的追求。过去,用户通过刷赞积累“赞数”以获得社交满足感,但这种满足感是短暂且虚假的;如今,越来越多的用户更倾向于通过有意义的互动(如深度评论、私信交流、共同参与兴趣群组)来建立真实的社交连接。

QQ平台也在主动引导这一趋势。例如,通过优化“动态”功能,鼓励用户发布更优质的内容(如图文、短视频),并通过算法推荐给兴趣匹配的用户,让“真实内容”获得更多曝光;同时,强化“群聊”“兴趣圈”等场景,促进用户基于共同话题进行深度互动。当用户发现,通过真实互动获得的点赞更有价值,通过社交圈建立的连接更稳固时,“刷赞”的需求自然会减弱。

这种“需求回归”与“平台治理”形成正向循环:禁刷让数据回归真实,真实数据让算法更精准,精准推荐让用户体验更好,而更好的体验又进一步激励用户进行真实互动。最终,社交生态进入“良币驱逐劣币”的正向发展阶段。

QQ名片赞的“禁刷”,看似是平台对单个功能的管控,实则是社交生态治理的必然结果——当“赞”不再是冰冷的数字,而成为真实社交的温度计,当用户不再沉迷于虚假的“数字地位”,而是追求有意义的社交连接,社交平台的价值才能真正得以彰显。这一转变,不仅是对刷赞行为的终结,更是对社交本质的回归:社交的核心永远是“人”,而非数据。