在快手的短视频生态里,一个置顶赞正成为越来越多用户争相获取的“虚拟通行证”。从普通用户的生活分享到创作者的商业内容,评论区顶部的那个“赞”号,不再仅仅是简单的互动符号,而是承载着流量焦虑、社交认同与商业诉求的复杂载体。随之兴起的“置顶赞代刷服务”,正以隐蔽而高效的方式渗透进平台生态,引发我们深思:为何越来越多的快手用户,愿意为这一“数字装饰”付费?

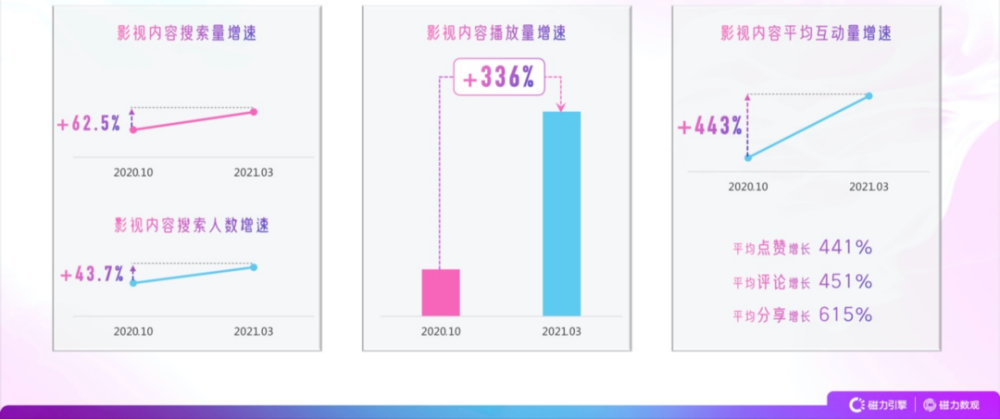

快手的算法逻辑与内容分发机制,为置顶赞的“特权地位”埋下伏笔。不同于抖音的强推荐流,快手更注重“老铁经济”下的社交裂变,内容往往通过粉丝关注、同城推荐、社群分享等路径触达用户。在这样的生态中,评论区是用户互动的核心场域——置顶的点赞不仅位置醒目,更会被算法判定为“高价值互动”,从而提升该条内容的权重。数据显示,拥有置顶赞的视频,其完播率、转发率平均提升15%-20%,这意味着置顶赞直接关联着内容的“生死”。对于普通用户,一条置顶赞能让生活分享在亲友列表中更受关注;对于创作者,它是账号冷启动的“助推器”,是吸引广告主的数据背书。这种功能性价值,让置顶赞从单纯的互动行为,异化为一种可量化的“数字资产”。

置顶赞代刷服务的出现,本质上是用户对“数字资产”获取效率的追求。这类服务的核心价值,在于以极低的成本和时间成本,解决用户“互动不足”的痛点。传统模式下,用户需要通过发布优质内容、持续运营社群才能自然获得置顶赞,但快手日均视频上传量超千万,新内容淹没在信息流中,“酒香也怕巷子深”。代刷服务则提供了“捷径”:用户支付几元至几十元不等,即可在数小时内获得数十甚至上百个置顶赞,且部分服务声称采用“真实账号”操作,规避平台检测。这种“即时满足”的特性,完美契合了快手用户——尤其是下沉市场用户——对“短平快”效果的偏好。更重要的是,代刷服务的“性价比”极高:一条置顶赞的市场价低至0.1元-0.5元,远低于通过内容运营获取流量的隐性成本。对于预算有限的中小创作者或普通用户,这无疑是“用小钱撬动大流量”的理性选择。

用户选择置顶赞代刷的背后,是多重心理需求与现实压力的交织。首先是流量焦虑与算法依赖。快手算法以“完播率、互动率、关注转化率”为核心指标,置顶赞作为互动数据的重要组成部分,直接影响内容的推荐权重。许多用户发现,即便内容质量不错,若无置顶赞“加持”,视频很快会沉没进信息流底部。这种“不刷就沉”的危机感,催生了“数据焦虑”,用户不得不通过代刷服务“保量”。其次是社交认同与身份建构。快手是典型的“熟人+半熟人”社交平台,用户的账号往往关联着现实社交关系——置顶赞在亲友眼中,等同于“内容受欢迎”的证明。有用户坦言,“朋友刷到我的视频,看到置顶赞多,会觉得我混得不错”,这种“面子文化”驱动下,代刷成为构建“人设”的工具。最后是商业变现的刚需。对于带货主播、本地商家等创作者,置顶赞是吸引广告合作、提升转化率的关键。一位美妆博主坦言,“广告主看的就是数据,置顶赞上去了,报价才能提上去”,代刷服务成为他们“数据包装”的临时解决方案。

置顶赞代刷服务的兴起,也折射出行业发展的趋势与潜在挑战。从趋势看,这类服务正从“单一刷量”向“综合运营”转型。部分服务商不仅提供置顶赞代刷,还配套提供评论区互动、粉丝增长等“套餐服务”,试图满足用户“账号整体提升”的需求。同时,技术迭代让代刷更隐蔽:通过模拟真实用户行为轨迹、分散IP地址等方式,规避平台的算法检测,形成“道高一尺,魔高一丈”的博弈。但挑战同样严峻。一方面,平台监管持续收紧,快手已通过AI算法识别异常互动,对违规账号采取限流、封禁等措施,用户使用代刷服务面临“账号安全”风险。另一方面,数据泡沫正在侵蚀平台生态的真实性——当置顶赞可以“购买”,互动数据逐渐失去反映内容质量的参考价值,最终损害的是创作者与平台的长期利益。更值得关注的是,过度依赖代刷可能扭曲用户创作心态:部分创作者将精力放在“刷数据”而非内容打磨上,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

置顶赞代刷服务的流行,是数字时代个体对“可见性”渴望与平台经济逻辑碰撞的缩影。它既反映了用户在流量竞争中的无奈与理性选择,也暴露出平台生态中数据真实性与商业利益之间的深层矛盾。对于快手而言,优化算法推荐机制、建立更科学的互动评价体系,是引导用户回归内容本质的关键;对于用户,需认识到“数据泡沫”的短暂性,唯有优质内容才是账号立足的根本。当虚拟的“置顶赞”不再成为焦虑的源头,快手的内容生态才能真正回归“记录真实生活”的初心——这或许是这场“代刷热”留给所有人的启示。