在腾讯新闻的评论区,“刷”评论与点赞已成为许多用户的日常习惯——刷新动态时顺手为认同的观点点赞,参与热点话题时留下自己的评论,甚至在非热点时段也频繁浏览评论区,寻找可互动的节点。这种看似琐碎的行为背后,隐藏着用户对社交连接、信息价值与情感表达的深层需求,也折射出平台社区生态的构建逻辑。热衷于在腾讯新闻评论点赞社区中刷评论和点赞互动,本质上是数字时代个体对“存在感”与“连接感”的本能追寻,是平台机制与用户心理共同作用的结果。

一、社交认同:点赞与评论作为“数字社交货币”

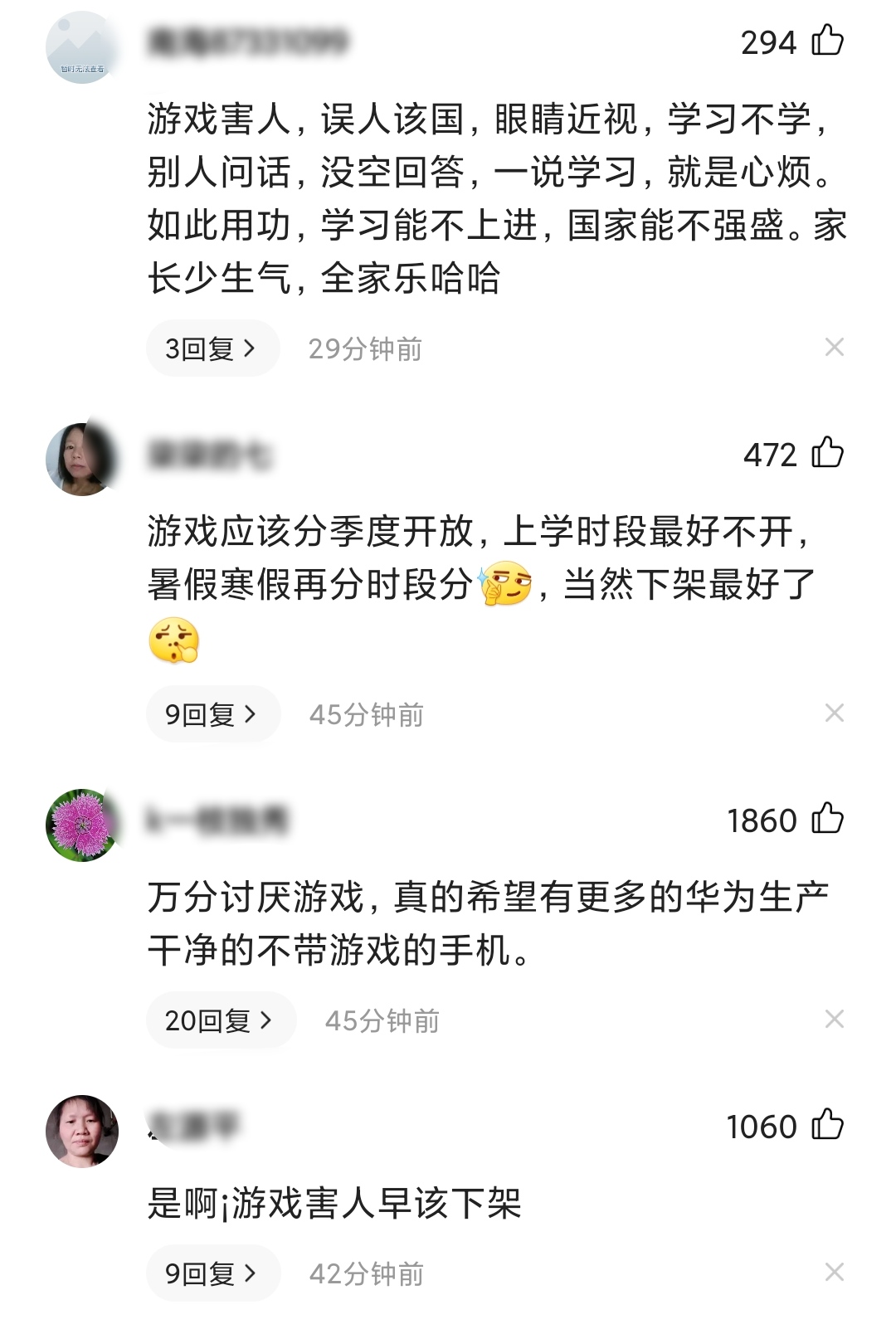

人类是社会性动物,对群体认同的需求根植于本能。在腾讯新闻的评论点赞社区中,点赞与评论扮演着“社交货币”的角色——用户通过这些低门槛互动,快速获得他人的认可,从而确认自身在群体中的价值。点赞是一种“轻量级认同”,无需长篇大论,只需一次点击即可表达“我支持你”,这种即时反馈满足了用户对“被看见”的渴望。例如,当用户在评论区发表对某一社会事件的看法,若获得多个点赞,会感受到“有人和我一样”,这种“群体共鸣”能有效缓解孤独感,强化归属感。

评论则进一步深化了社交连接。相较于点赞的“无差别支持”,评论需要用户投入更多认知资源,通过观点碰撞形成“对话关系”。在腾讯新闻的评论区,用户常围绕新闻事件展开讨论,反驳、补充、延伸观点,这种互动不仅是对新闻内容的回应,更是对其他用户的“主动连接”。当一条评论获得回复或引用,用户会感受到自己的观点产生了影响力,这种“被需要”的感觉进一步激励其持续参与互动。正如社会心理学中的“社会交换理论”所揭示,人际关系的维系依赖于“付出-回报”的平衡,而点赞与评论正是用户在虚拟社区中最直接的“付出”与“回报”。

二、信息价值:评论区作为“二次信息场”

新闻的核心价值在于传递信息,但腾讯新闻的评论点赞社区并非简单的信息附庸,而是形成了独特的“二次信息场”。用户刷评论点赞互动,本质上是在寻找“经过筛选的信息”与“多元的解读视角”。新闻正文往往受篇幅与立场限制,难以全面呈现事件细节,而评论区则汇聚了来自不同地域、职业、用户的个体经验,形成对新闻的“补充性叙事”。例如,一则关于“某地新政策”的新闻,正文可能只概述政策内容,但评论区中,当地居民可能会分享实际影响,行业从业者分析潜在问题,普通用户表达担忧或期待——这些碎片化信息拼凑出更立体的图景,为用户提供了超越正文的价值。

点赞行为则充当了“信息过滤器”。在信息过载的时代,用户没有精力逐条阅读所有评论,但可以通过点赞数快速识别“高价值内容”。被大量点赞的评论往往具有“代表性”或“深刻性”,或是提炼了核心观点,或是提供了关键信息,用户通过点赞排序高效获取有效内容。这种“群体筛选”机制降低了信息获取成本,让评论区成为用户“自主选择的信息源”。同时,评论区的观点碰撞也能激发用户的批判性思维——当看到与自己相悖的点赞高评论时,用户会主动思考“为什么他们这么想”,这种思辨过程本身就是一种信息价值的深化。

三、平台机制:算法逻辑与互动设计的“共生关系”

用户对腾讯新闻评论点赞社区的热衷,离不开平台机制的精准引导。腾讯新闻的算法设计将“互动数据”作为核心指标,通过流量分配机制激励用户参与点赞评论。具体而言,高互动内容(评论多、点赞多)会被算法判定为“优质内容”,从而获得更多曝光机会,形成“互动越多→流量越高→更多用户看到→互动更多”的正向循环。这种机制使用户意识到:发表评论、点赞不仅能获得社交认同,还能让自己的观点被更多人看见,从而产生“主动互动”的动力。

此外,平台的“功能设计”也降低了互动门槛。例如,“一键点赞”“快捷评论”等功能让用户无需复杂操作即可完成互动;“热门评论”“点赞排行榜”等模块则通过“可视化荣誉”激发用户的竞争心理——用户希望自己评论能登上榜单,获得“虚拟身份标识”。甚至,评论区的“表情包回复”“话题标签”等功能,进一步丰富了互动形式,让用户以更轻松、多元的方式参与讨论。这些设计并非偶然,而是平台对用户行为的深度洞察:将“互动”转化为一种“低门槛、高回报”的行为习惯,使用户在潜移默化中持续投入时间与精力。

四、情感需求:公共讨论中的“情绪出口”与“参与感构建”

新闻事件往往涉及社会热点、公共议题,容易引发用户的情绪共鸣。腾讯新闻的评论点赞社区为用户提供了一个“情绪出口”——用户可以通过点赞表达对事件的立场(如为正能量评论点赞),通过评论宣泄情绪(如对不公事件的愤怒吐槽),甚至通过与其他用户的互动获得情感支持。例如,在自然灾害新闻下,用户通过“祈福”“加油”等评论与点赞,形成集体情感慰藉;在社会争议事件中,观点相近用户的点赞与评论,则让用户感受到“我不是一个人在战斗”。这种“情绪共振”满足了用户的心理安全需求,使其在虚拟社区中获得情感寄托。

更深层次地,评论点赞互动让用户构建了“参与公共事务”的幻觉。在传统媒体时代,公众对新闻的参与是有限的(如写信给报社),而在腾讯新闻的评论区,用户只需一条评论、一次点赞,就能“参与”到公共讨论中,感受到自己对事件的“影响力”。这种“参与感”对现代都市人尤为重要——当个体在现实生活中感到无力时,虚拟社区中的互动能为其提供“掌控感”与“价值感”。正如传播学者麦克卢汉所言“媒介是人的延伸”,腾讯新闻的评论点赞社区正是用户“参与公共生活”的数字延伸,让普通个体能在信息传播中找到自己的位置。

在腾讯新闻评论点赞社区中刷评论点赞互动,既是用户个体需求的自然流露,也是平台生态与数字时代特征的共同产物。这种行为并非简单的“消磨时间”,而是社交连接、信息获取、情感表达与参与感的综合体现。对于平台而言,理解用户热衷背后的深层逻辑,才能构建更健康的社区生态;对于用户而言,在享受互动乐趣的同时,也需保持理性思考,让评论区真正成为“观点碰撞场”而非“情绪宣泄地”。唯有如此,腾讯新闻的评论点赞社区才能在连接个体与社会的过程中,释放更大的公共价值。