微信作为国民级应用,评论与点赞不仅是互动符号,更承载着内容传播、商业转化的核心价值。在此背景下,一类旨在“高效提升互动数据”的软件应运而生——它们通过技术手段模拟人工操作,快速实现评论点赞的批量增长,被个人用户、商家乃至MCN机构视为“流量捷径”。那么,究竟什么是常见的用于高效刷微信评论和点赞的软件?这类工具的技术逻辑、应用边界与潜在风险,值得深入剖析。

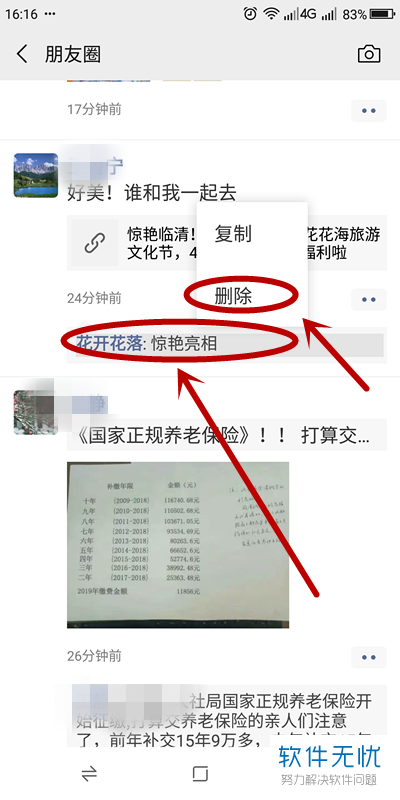

常见的用于高效刷微信评论和点赞的软件,通常被称为“微信互动助手”“流量提升工具”或“自动化评论点赞器”,其核心功能是通过脚本模拟用户操作,绕过微信的部分检测机制,实现非自然互动。技术层面,可分为三类:一是基于安卓/iOS系统的自动化脚本工具,通过ADB命令或辅助功能权限,模拟点击、输入等动作;二是针对微信网页版的浏览器插件,通过调用DOM接口自动执行点赞评论;三是利用第三方API接口,直接对接微信服务器数据(此类多见于黑产工具,风险极高)。其共同特点是“批量操作”“高频触发”“无需人工干预”,理论上可在短时间内实现评论点赞数量的指数级增长。

为什么用户需要这类软件?从需求端看,主要分为三类:一是个人账号运营者,如自媒体博主、微商,通过高互动数据提升账号权重,吸引平台推荐算法青睐;二是商家营销需求,如在产品推广视频下刷“好评”“已购买”评论,营造“爆款假象”刺激消费;三是MCN机构或代运营公司,为合作客户刷量完成KPI,维持合作信任。这类软件往往打着“快速起号”“轻松涨粉”“提升转化”的旗号,精准切中了用户对“流量焦虑”的痛点,尤其在内容同质化严重的当下,互动数据成为衡量内容价值的重要标尺,催生了庞大的灰色需求市场。

然而,高效刷微信评论点赞的软件本质上是对微信平台规则的规避,其风险远大于收益。对用户而言,轻则导致账号被限流、功能封禁(如无法评论、点赞),重则触发微信安全机制,被判定为“恶意营销”或“数据欺诈”,面临永久封号风险。更严重的是,部分黑产软件会植入木马程序,窃取用户隐私信息(如聊天记录、支付密码),造成财产损失。对平台而言,虚假互动数据会扭曲内容生态,优质内容因真实互动不足被淹没,低质刷量内容却获得流量倾斜,最终损害用户体验与平台公信力。为此,微信团队持续升级反作弊系统:通过行为特征识别(如操作频率、设备指纹异常)、内容语义分析(如评论模板化、重复率高)、用户关系链验证(如互关率异常低)等手段,对刷量行为进行精准打击。数据显示,2023年微信累计处置刷量账号超5000万个,可见平台对维护生态纯净度的决心。

随着监管趋严与技术迭代,这类软件正面临“野蛮生长”后的转型压力。一方面,黑产工具因法律风险升高(如《网络安全法》《反不正当竞争法》对数据造假的规制)逐渐式微;另一方面,合规的“互动优化工具”开始崭露头角,这类工具并非直接刷量,而是通过内容策略指导、用户画像分析、互动场景设计等合法手段,帮助创作者提升真实互动率。例如,AI驱动的评论生成工具可根据内容关键词生成个性化评论建议,引导用户自然互动;社群管理工具可实现精准粉丝触达,通过优质内容激发真实点赞评论。这种“从刷量到运营”的转变,反映了行业对“真实流量价值”的重新认知——短期刷量或许能带来数据光鲜,但长期依赖真实互动构建的用户信任,才是账号可持续发展的核心。

回到核心问题:什么是常见的用于高效刷微信评论和点赞的软件?它们曾是流量焦虑下的“速效药”,但如今已成为高风险的“双刃剑”。对普通用户而言,与其寄希望于刷量软件的短期红利,不如深耕内容质量、优化互动体验——毕竟,微信算法的底层逻辑始终是“内容为王,用户为本”。对平台而言,持续完善反作弊机制的同时,也应建立更透明的账号评价体系,让真实互动数据成为创作者的“硬通货”。唯有如此,才能构建一个健康、可持续的微信内容生态,让每一份点赞、每一条评论都承载真实的情感与价值。

在数字化时代,虚假数据的泡沫终将破裂,真实互动的价值愈发凸显。高效刷微信评论点赞的软件或许能暂时“美化”数据,却无法掩盖内容的空洞;唯有回归内容本质,用心与用户沟通,才能在微信生态的长跑中行稳致远。这不仅是对创作者的提醒,更是对整个互联网内容行业“重流量轻质量”乱象的深刻反思——当互动数据失去真实性,一切流量都将失去意义。