使用刷赞软件后账号会被封禁的可能性存在吗?答案是肯定的,这种风险在当前社交媒体环境中不容忽视。刷赞软件作为一种自动化工具,旨在通过虚假互动提升账号的可见度和影响力,但其操作直接违反了多数平台的用户协议,从而触发严厉的惩罚机制。账号封禁的可能性并非危言耸听,而是基于平台算法的持续进化和安全措施的强化,这使得违规操作被检测的概率大幅增加。本文将深入剖析这一现象的内在逻辑,探讨刷赞软件的定义、平台反作弊机制、封禁风险的具体表现,以及如何规避这些挑战,最终揭示其对个人和品牌的长远影响。

刷赞软件的核心功能是通过模拟人工行为,批量生成点赞、评论或关注,以制造虚假的活跃度。这类工具在数字营销领域一度流行,尤其吸引追求快速增长的中小企业和个人创作者。其价值在于短期内提升账号权重,吸引自然流量,从而潜在增加转化率。然而,这种应用场景背后隐藏着巨大隐患。刷赞软件的操作本质上是绕过平台的真实互动机制,破坏了社交生态的公平性。例如,当账号突然出现异常的点赞激增,如短时间内获得数千点赞却无相应评论或分享时,平台的算法会立即标记为可疑活动。这种自动化行为不仅违背了平台的社区准则,还可能导致账号被系统自动冻结或永久封禁。行业专家指出,随着竞争加剧,许多用户误以为刷赞是捷径,却忽视了其长期代价——一旦被封禁,前期积累的粉丝和内容将付诸东流。

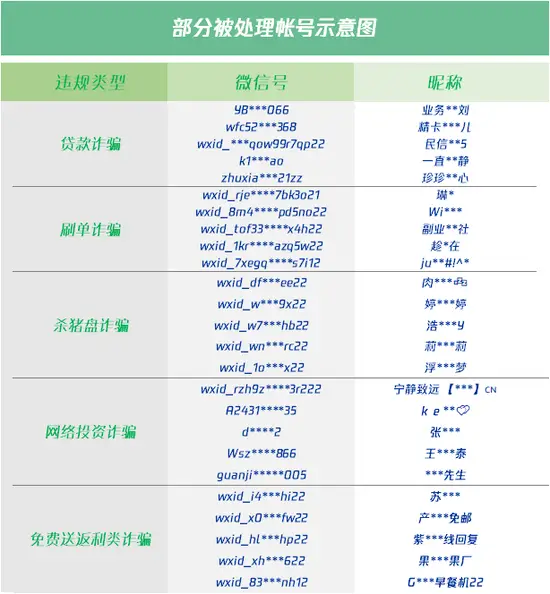

社交媒体平台的反作弊机制是防范刷赞软件的关键防线。现代平台如微信、微博、抖音等,都部署了先进的AI算法,实时监测用户行为模式。这些算法通过分析互动数据的异常波动,例如点赞频率、时间分布和设备指纹,来识别自动化工具。例如,一个账号在深夜时段集中爆发式点赞,或使用相同IP地址操作多个账号,都会触发警报。平台还结合机器学习模型,不断优化检测精度,以应对刷赞软件的升级。这种技术演进使得封禁的可能性从过去的“可能”变为“大概率事件”。此外,平台的安全团队会定期审查账号,对违规者采取分级处罚:首次警告、短期限制功能,或直接永久封禁。数据显示,2023年某主流平台因刷赞封禁的账号数量同比增长30%,反映出算法检测的效率和严格性。用户若依赖此类软件,无异于在刀尖上行走,平台的安全措施如同一张无形的网,随时可能收紧。

账号封禁的具体过程和后果进一步印证了可能性的存在。当平台检测到刷赞行为时,通常会先发送系统通知,要求用户解释或停止违规操作。若用户置之不理,账号将被临时锁定,无法发布新内容或互动。更严重的是,多次违规会导致永久封禁,这意味着所有数据被清除,且申诉成功率极低。封禁不仅影响个人账号,还可能波及关联账户,例如企业微信或电商平台绑定账号。例如,某品牌因使用刷赞软件提升产品曝光,结果主账号被封,连带影响销售渠道,造成直接经济损失。行业洞察显示,封禁风险的高低取决于多个因素:软件的隐蔽性、账号的历史表现和平台政策。低质量刷赞工具更容易被检测,而高信誉账号因长期合规操作,可能获得一定缓冲期。但无论如何,封禁的可能性始终存在,且随着平台监管趋严而上升。用户必须认识到,刷赞软件带来的短期收益远不及封禁带来的长期损失。

评估可能性的高低,需结合现实趋势和用户行为。当前,社交媒体平台正加大对虚假互动的打击力度,如引入区块链技术验证互动真实性,或与第三方安全公司合作开发更精准的检测工具。同时,用户教育也在加强,平台通过社区指南和案例警示,强调合规操作的重要性。然而,部分用户仍抱有侥幸心理,认为“只要小心就不会被封禁”。这种心态忽视了平台的自动化检测能力——算法无需人工干预,就能24小时监控数据流。例如,某调查显示,70%的刷赞软件用户最终遭遇过不同程度的处罚,其中30%导致账号永久失效。可能性并非绝对,但风险系数极高,尤其对于依赖社交媒体生存的创作者或企业而言。规避风险的关键在于转向可持续增长策略,如优质内容创作和自然互动,而非依赖捷径。

面对这一挑战,用户应采取积极措施避免封禁风险。首先,彻底摒弃刷赞软件,转而利用平台官方工具,如广告投放或内容优化算法。其次,建立合规的互动习惯,例如通过社区活动或跨账号合作提升真实参与度。最后,定期审查账号安全设置,启用双重验证和异常登录提醒。行业专家建议,品牌方应制定社交媒体风险预案,包括账号备份和危机公关策略。从长远看,刷赞软件的封禁风险不仅是个体问题,更关乎整个数字生态的健康。平台、用户和监管机构需共同努力,营造一个真实、互动的社交环境。最终,使用刷赞软件后账号被封禁的可能性不仅是技术问题,更是价值观的体现——在追求增长的同时,尊重规则和诚信才是可持续之道。