在社交媒体运营的赛道上,“使用留言点赞刷票工具能提升社交媒体互动吗?”始终是一个绕不开的疑问——当账号数据成为衡量价值的标尺,各类“互动神器”应运而生,它们承诺快速提升点赞、留言量,却模糊了“互动”与“数字游戏”的边界。

所谓“留言点赞刷票工具”,本质是通过技术手段批量伪造用户行为的软件或服务,有的模拟真实账号操作,有的直接调用僵尸账号矩阵,能在短时间内为某条内容制造“千人点赞”“百条留言”的热闹景象。这类工具的兴起,源于部分运营者对“流量至上”的执念——在他们看来,高互动数据能吸引平台算法推荐,进而带来真实用户,形成“数据-流量-变现”的正向循环。

从表面看,刷票工具似乎解决了账号冷启动的难题。新账号缺乏初始流量,内容容易被淹没,而通过刷票工具“抬一把”,能快速突破平台的冷启动阈值,获得算法推荐;对于需要考核数据的商业账号,刷票工具更是“救命稻草”,能在短期内满足甲方对“互动量”的要求,避免因数据不达标而影响合作。这种“捷径”的诱惑,让不少运营者选择铤而走险。

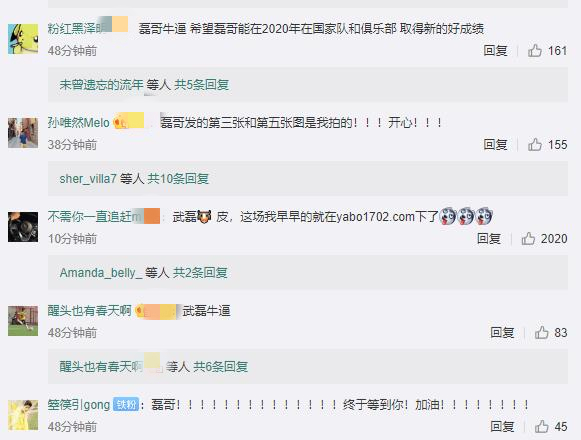

然而,这种“提升”如同建在沙地上的高楼,看似坚固,实则不堪一击。首先,平台反作弊技术日益精进,微博、抖音、小红书等平台均部署了智能监测系统,能识别异常互动模式——比如短时间内集中点赞的账号、内容与留言严重不符的僵尸评论,一旦被发现,轻则限流降权,重则封号禁言,刷票带来的“数据”反而成了“定时炸弹”。

更深层的风险在于对用户信任的摧毁。社交媒体的核心是“人与人的连接”,用户点赞、留言,本质是对内容价值的认可或情感共鸣。当发现热门内容充斥着无意义的刷评(如“沙发”“支持”),甚至与内容逻辑矛盾的留言时,用户会迅速产生被欺骗感——这种信任一旦崩塌,不仅会降低对账号的好感,甚至会质疑平台的内容生态,最终伤害的是所有运营者的生存环境。

从长远看,依赖刷票工具的账号会陷入“虚假繁荣”的陷阱。虚假互动无法带来真实的用户粘性,刷来的点赞不会转化为阅读完成率,刷来的留言不会促进二次传播。当平台算法逐渐识别出“高互动低价值”的内容特征后,这类账号的推荐权重会持续下降,最终陷入“越刷越没流量,越没流量越要刷”的恶性循环。正如行业观察者所言:“刷票工具能伪造互动的‘量’,却永远无法带来互动的‘质’”。

为什么明知有风险,仍有账号前赴后继?这背后是社交媒体评价体系的单一化。当前,许多平台和品牌方过度强调“点赞数”“转发量”等量化指标,却忽视了互动的“真实性”和“有效性”。运营者在考核压力下,不得不选择“数据造假”来应对——这种“唯数据论”的评价导向,正是刷票工具存在的土壤。

值得庆幸的是,这种趋势正在改变。越来越多的平台开始优化互动评价体系,比如引入“互动深度”(如评论字数、用户停留时长)、“互动质量”(如评论与内容的相关性)等维度,单纯的数量指标权重正在下降。同时,用户对真实内容的偏好也在增强,那些依靠优质内容自然获得互动的账号,往往能积累更忠实、更高价值的粉丝群体——这才是社交媒体运营的“正道”。

其实,“使用留言点赞刷票工具能提升社交媒体互动吗?”这个问题的答案,早已藏在社交媒体的本质中。社交媒体不是“秀场”,而是“广场”——它需要的是真实的声音、真诚的互动,而非精心编排的数字表演。刷票工具或许能带来一时的“光鲜”,却会失去长远的“根基”。真正的互动提升,从来不是靠工具“刷”出来的,而是靠内容“引”来的——用有价值的内容吸引用户,用真诚的互动留住用户,这才是社交媒体运营的底层逻辑。

当运营者不再纠结于“如何快速提升互动数据”,而是转向“如何创造值得用户互动的内容”时,社交媒体才能真正回归其连接的本质。毕竟,数字可以伪造,但人心不会——唯有真实,才能让互动真正“活”起来,让账号走得更远。