在社交媒体生态中,QQ说说的“赞刷”现象早已不是新鲜事,却始终保持着令人咋舌的生命力。从早期的手动点赞互助群,到如今的自动化刷量工具,这种看似简单的“数据造假”行为,为何能在QQ这一老牌社交平台中持续发酵,甚至演变为一种隐秘的社交刚需?要理解这一现象,需剥离表面行为,直指其背后交织的社交心理、平台逻辑与群体焦虑——QQ说说赞刷的流行,本质是数字时代社交认同被量化后,用户对“可见性”与“归属感”的畸形追逐。

社交认同的量化焦虑:点赞成为“社交货币”的硬通货

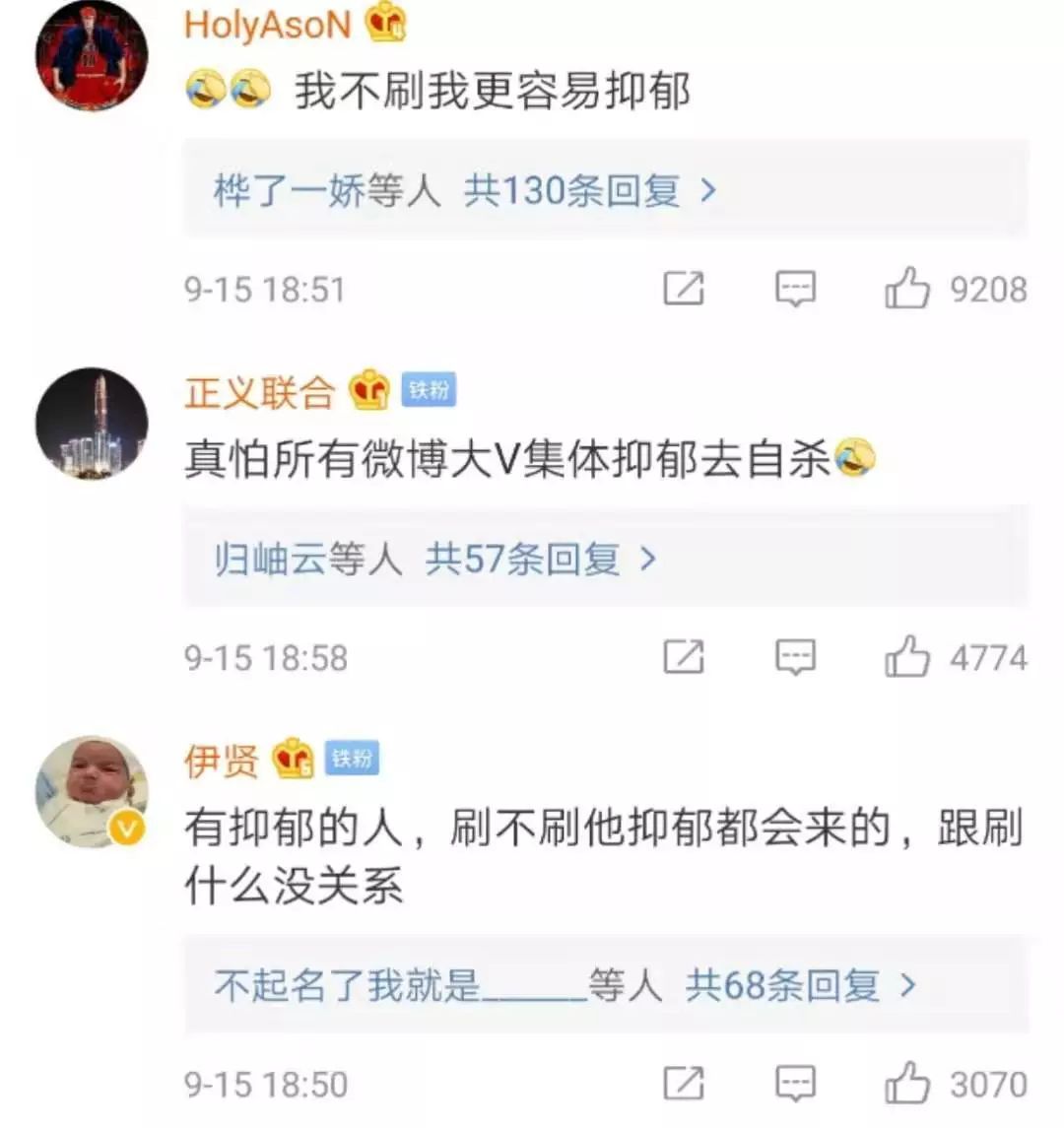

在QQ的社交图谱中,说说作为用户日常生活的“即时橱窗”,其点赞数量早已超越简单的互动符号,演变为衡量社交价值的量化指标。不同于微信朋友圈的“熟人社交克制”,QQ用户群体更年轻化,互动需求更外放,说说的点赞数往往被直接关联为“受欢迎程度”“社交能力”甚至“个人魅力”。当一个用户的说说收获寥寥数赞,与好友列表中“点赞收割机”形成鲜明对比时,产生的“社交挫败感”会迅速催生补偿心理——此时,“刷赞”便成了最直接的“价值修复”手段。这种逻辑下,点赞不再是真实情感的表达,而是被异化为一种可交易的“社交货币”:用户通过购买或交换点赞,完成对自身社交地位的“数据包装”,以缓解在虚拟社交场中的存在焦虑。正如社交心理学中“社会比较理论”所揭示的,当个体无法在真实互动中获得足够认可时,便会转向通过可量化的数据指标来构建虚假的自我认同,而QQ说说的开放性(非好友可见部分)更放大了这种“数据竞赛”的欲望。

平台互动机制与算法逻辑:无形中助推的“点赞崇拜”

QQ说说的点赞热潮,并非完全由用户自发形成,平台的机制设计在无形中扮演了“推手”角色。早期版本中,说说点赞会实时显示在好友动态列表,高赞内容更容易获得“热门推荐”位,这种算法倾斜让用户直观感知到“点赞=曝光”的关联性。即便后来调整了推荐逻辑,“点赞数”作为内容热度的核心指标仍未改变——在QQ的社交生态中,一个高赞说说不仅能提升用户在好友圈中的“话语权”,甚至可能吸引陌生用户的关注,形成“二次社交裂变”。此外,QQ的“点赞排行榜”“年度总结”等功能,更是将点赞数据具象化为可炫耀的“社交勋章”。当平台将点赞与用户权益、社交资本挂钩时,用户便会在“算法诱导”下主动寻求数据优化,而“刷赞”恰好满足了这种“低成本高回报”的需求。值得注意的是,QQ作为老牌社交平台,用户基数庞大且包含大量学生群体,这部分用户对社交反馈的需求更为敏感,对“被看见”的渴望也更强烈,这使得刷赞行为在特定圈层中迅速蔓延,形成“亚文化现象”。

群体心理与从众效应:害怕被“数字边缘化”的恐惧

社交的本质是对“连接”的渴望,而在QQ的强关系网络中,点赞这种轻量级互动被视为“维系连接”的最低成本方式。当一个好友的动态获得数十赞,而自己的内容无人问津时,用户会产生“被社交圈遗忘”的焦虑——这种恐惧并非源于真实的情感疏离,而是对“数字存在感”的担忧。为了不被贴上“不合群”“不受欢迎”的标签,用户开始主动参与“点赞互助”,甚至转向付费刷赞。这种群体性的从众行为,在QQ的“班级群”“兴趣群”等封闭场景中尤为明显:群内成员会形成“点赞默契”,互相为对方的说说点赞,以维持群体内的“和谐氛围”。一旦有人打破这种默契,就可能面临“被孤立”的风险。于是,刷赞从个别行为演变为群体规则,用户在“不刷就落后”的心理驱使下,逐渐将这种行为合理化,甚至将其视为“社交礼仪”的一部分。正如社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”所描述的,社交平台如同舞台,用户通过点赞数据精心编排自己的“人设”,而刷赞则是确保这场“表演”不被观众喝倒彩的“后台操作”。

低成本社交替代方案:深度互动缺位下的“数据补偿”

在快节奏的现代社交中,深度互动(如评论、私信)需要投入更多时间与情感成本,而点赞作为一种“零成本”行为,成为用户维系社交关系的“捷径”。然而,当这种捷径被过度使用时,其真实性便会逐渐稀释——用户意识到单纯的点赞已无法承载真实的情感表达,转而通过“刷赞”来制造“被重视”的假象。这种逻辑下,刷赞本质上是“深度互动缺位”的补偿机制:当用户无法或不愿通过真诚互动维系关系时,便用点赞数量来填充社交需求的空白。尤其是在QQ的用户结构中,学生群体占比高,这部分用户的社交圈相对固定,日常互动多集中在线上,对“点赞反馈”的依赖性更强。当现实中的社交压力无法通过虚拟平台释放时,刷赞便成了缓解孤独感的“数字安慰剂”。此外,代刷产业的成熟也为这种行为提供了便利:从几元钱的“基础套餐”到上百元的“定制服务”,用户可以根据需求购买不同数量的点赞,这种低门槛、高隐蔽性的操作,让刷赞从“小众秘密”变为“公开的秘密”。

结语:回归真实,还是沉溺数据?

QQ说说赞刷的流行,折射出数字时代社交认同的异化——当点赞数据成为衡量社交价值的唯一标尺,用户便会在“数据竞赛”中逐渐迷失真实的自我。这种现象的根源,并非简单的“虚荣心作祟”,而是社交平台机制、群体心理需求与个体焦虑共同作用的结果。对于用户而言,或许需要反思:真正的社交价值,从来不是点赞堆砌的数字泡沫,而是每一次真诚互动中传递的温度;对于平台而言,优化算法逻辑、引导健康互动生态,或许比单纯追求用户时长更重要。毕竟,社交的本质是“连接”,而非“表演”——当点赞回归其“情感表达”的初心,那些被数据掩盖的真实故事,才能真正照亮虚拟社交的角落。