公众号精选留言刷赞群真的能提升留言互动率吗?这个问题困扰着无数内容运营者。在流量焦虑与数据压力下,不少运营者试图通过“捷径”快速提升互动指标,而精选留言刷赞群正是这类“捷径”中的典型代表。然而,这种看似高效的方式,是否真能带来可持续的互动提升?其背后隐藏的真相,远比想象中复杂。

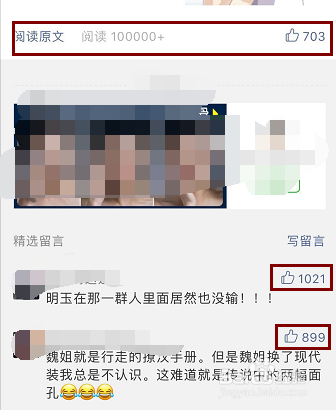

精选留言刷赞群的本质,是“数据泡沫”的制造者。这类群组通常通过付费或互赞机制,组织成员在公众号文章下发布预设的“精选留言”——内容多为模板化赞美、无意义附和或刻意引导点赞的短句,再通过集中点赞行为,让留言迅速获得高曝光。从数据上看,文章的“精选留言数”“点赞数”确实能在短时间内飙升,营造出“互动火爆”的假象。但这种提升是否等同于真实的互动率?答案是否定的。真正的互动率,核心在于用户的“真实参与感”——是用户对内容的深度思考、情感共鸣或主动分享,而非机械化的点赞与复制粘贴的留言。刷赞群制造的,只是冷冰冰的数字游戏,与内容价值毫无关联。

短期数据亮眼,长期却可能反噬公众号生态。刷赞群看似解决了“互动率低”的燃眉之急,实则埋下更大隐患。首先,平台算法已逐步升级对异常互动行为的识别能力。当系统检测到留言内容高度雷同、点赞时间集中且用户画像异常时,不仅可能判定为“刷量”行为,降低文章推荐权重,甚至可能对公众号的整体信誉评分造成打击。其次,虚假互动会误导运营者的内容策略。当运营者误以为“模板化留言”“低质内容”能带来高互动时,会逐渐忽视对内容质量的打磨,陷入“数据至上”的误区,最终导致核心用户流失。毕竟,真正的读者能轻易分辨出哪些留言是真情实感,哪些是刻意为之——前者会增强信任与黏性,后者只会消耗用户耐心。

为什么运营者会陷入“刷赞群陷阱”?根源在于对“互动率”的片面理解。许多运营者将互动率简单等同于“点赞数”“留言数”,却忽略了互动的“质量维度”。一篇深度好文可能只有50条留言,但每条都包含用户独到见解;一篇浅薄内容可能有500条刷赞留言,却毫无讨论价值。前者能吸引精准用户,沉淀私域流量;后者只会吸引“羊毛党”,对品牌建设毫无益处。此外,竞争压力也是重要诱因——当同行通过刷赞群展示“高互动”数据时,部分运营者容易产生焦虑,跟风模仿,最终陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

真正的留言互动率提升,需要回归“内容价值”与“用户联结”。与其依赖刷赞群的虚假繁荣,不如从根源上构建健康的互动生态。具体而言,可从三个维度发力:其一,内容共鸣是互动的起点。选题需贴近用户痛点,观点需引发思考,形式需适配平台特性。例如,针对职场类公众号,可结合热点事件发起“你遇到过职场PUA吗?”的讨论,引导用户分享真实经历,这类自带情感温度的内容,远比刻意设计的“精选留言”更能激发互动。其二,互动设计需“有引导、有反馈”。在文章结尾设置开放式问题(如“你对这件事怎么看?欢迎留言分享”),或发起“最佳留言评选”活动,对优质留言进行置顶回复与转发,让用户感受到“被看见、被重视”。其三,构建核心用户社群。将高价值用户沉淀到社群中,通过专属内容、线下活动等方式增强归属感,他们会自发成为内容的“传播者”与“互动者”,形成真实的口碑裂变。

趋势之下,真实互动才是公众号的“长期主义”。随着内容行业从“流量红利”进入“质量红利”阶段,平台与用户对“真实”的要求越来越高。刷赞群这类短期投机行为,终将被市场淘汰。反观那些坚持内容深耕、注重用户联结的公众号,即使数据增长缓慢,却能积累起高黏性的粉丝群体——这才是公众号最核心的资产。例如,知识类公众号“罗辑思维”通过深度内容与用户共创,评论区常出现万字长文式留言,这些真实互动不仅提升了用户忠诚度,更形成了独特的社群文化,为商业变现奠定了坚实基础。

归根结底,公众号精选留言刷赞群或许能在短期内“美化”数据,却无法提升真正的互动价值。真正的互动率提升,没有捷径可走,唯有回归内容本质,用心与用户对话。当运营者不再沉迷于虚假数据的“数字游戏”,而是聚焦于内容价值与用户联结时,那些真实、有温度的互动自然会不期而至。这不仅是提升互动率的正确路径,更是公众号实现可持续发展的核心逻辑。