在社交媒体流量焦虑的催化下,“如何免费刷赞50次一次”成为部分用户试图绕过平台规则、快速提升内容热度的捷径。然而,这种看似低成本的操作,实则暗藏多重安全与可靠性隐患,其背后涉及的技术漏洞、平台规则与法律风险,远比“免费”二字更值得警惕。

一、“免费刷赞50次一次”的操作逻辑:技术漏洞与虚假承诺的共生

所谓“免费刷赞50次一次”,通常指向通过特定工具或平台实现批量点赞的行为。其操作模式大致分为三类:一是脚本自动化工具,通过模拟用户点击行为,绕过平台对点赞频率的监测;二是第三方互助平台,用户通过“点赞互赞”机制积累积分,兑换他人对自己内容的点赞;三是利用平台接口漏洞,通过非官方API调用实现批量操作。这些方法的核心逻辑,本质是利用平台对“非自然用户行为”识别的技术滞后性,制造虚假互动数据。

然而,“50次一次”的承诺往往与实际效果脱节。脚本工具可能因平台算法升级失效,导致点赞量“断崖式下跌”;互助平台则面临积分兑换周期长、点赞用户活跃度低的问题,甚至出现“点赞后秒删”的虚假互动。更有甚者,部分平台以“免费”为诱饵,诱导用户授权登录非官方账号,实则窃取个人信息或盗用社交账号权限。这种“免费”表象下的隐性成本,远超用户对“50次点赞”的预期收益。

二、安全可靠吗?多维风险下的“刷赞”陷阱

账号安全层面,平台风控系统已形成成熟的行为识别机制。异常点赞行为(如短时间内同一IP批量点赞、无浏览记录的“空点赞”)会被标记为“非自然流量”,轻则触发限流机制,内容曝光度骤降;重则被判定为“恶意刷量”,导致账号降权、封禁甚至永久拉黑。例如,某短视频平台2023年公布的违规处理案例中,超60%的封禁账号涉及刷赞、刷粉等行为,其中部分用户正是因使用“免费刷赞工具”导致账号无法恢复。

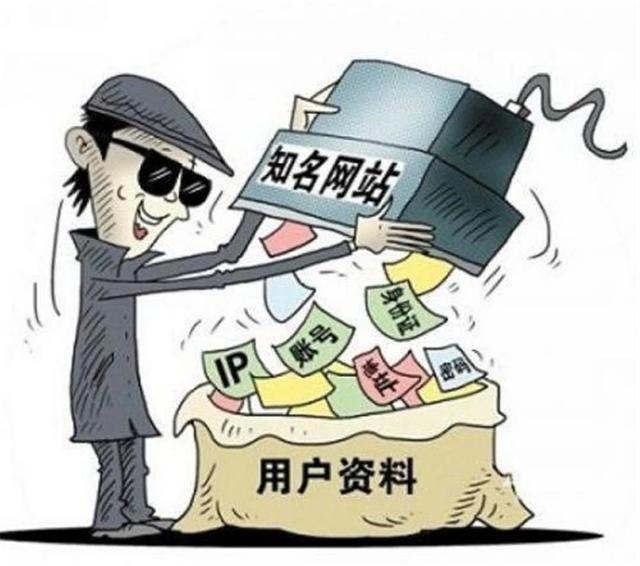

数据隐私层面,“免费刷赞”背后的黑色产业链正悄然窃取用户数据。部分工具在运行过程中会读取用户通讯录、聊天记录等敏感信息,甚至通过植入木马程序盗取账号密码。2024年某网络安全机构曝光的“刷赞木马”事件中,超10万用户因下载“免费刷赞APP”导致社交账号被盗,个人信息被用于诈骗等违法犯罪活动。所谓“免费”,实则是用数据安全与个人隐私换取的短期虚假繁荣。

法律与规则层面,刷赞行为已明确违反各大平台的用户协议。微信、微博、抖音等平台均将“通过非正常手段提升互动数据”列为违规行为,有权对账号进行处罚。从法律角度看,若刷赞行为涉及商业营销(如虚假宣传产品销量),还可能违反《反不正当竞争法》,面临法律追责。这种“50次一次”的操作,本质上是对平台规则与市场秩序的挑战,其“可靠性”在法律与规则面前荡然无存。

三、流量焦虑的解药:为何用户仍执着于“免费刷赞”?

“如何免费刷赞50次一次”的搜索热度背后,折射出用户对流量变现的迫切需求。在内容同质化严重的当下,点赞量成为衡量内容价值的重要指标,直接影响创作者的流量分配、商业合作与粉丝增长。部分用户试图通过“刷赞”快速突破平台初始流量池,获得算法推荐,形成“点赞多→曝光多→更多点赞”的虚假循环。然而,这种依赖虚假数据的“捷径”,最终会因缺乏真实用户互动而陷入“高点赞、低转化”的困境。

更深层次看,流量焦虑的本质是内容价值与用户需求的错位。与其将精力投入“免费刷赞”的冒险中,不如回归内容创作本质:通过精准定位目标用户、优化内容质量、提升互动体验,实现自然流量的积累。例如,某美妆博主通过分析粉丝画像,将内容从“泛美妆教程”转向“敏感肌护肤干货”,真实互动量提升300%,商业合作邀约反而比刷赞时期增长更多。

四、替代方案:真实流量的长期价值远胜“50次点赞”

摆脱“免费刷赞”的误区,需建立对社交媒体生态的正确认知。平台算法的核心逻辑始终是“内容价值优先”,真实用户的点赞、评论、转发等互动行为,才是推动内容传播的关键。创作者可通过以下方式实现自然流量增长:一是优化内容标签与关键词,提高被目标用户搜索的概率;二是引导用户互动,如在结尾设置提问、发起话题讨论,提升评论率;三是结合平台热点活动,借助官方流量扶持扩大曝光。

从长远来看,“50次一次”的虚假点赞带来的只是昙花一现的数据泡沫,而真实流量积累的粉丝信任与账号权重,才是创作者在社交媒体生态中立足的根本。正如某平台运营总监所言:“我们打击刷量行为,不是否定用户对流量增长的需求,而是引导创作者将精力放在‘如何让更多人真正喜欢你的内容’上。”

在社交媒体的流量游戏中,“免费刷赞50次一次”看似是捷径,实则是埋藏风险的陷阱。账号安全、数据隐私、法律规则的多重风险,使其“安全可靠”成为伪命题。与其沉迷于虚假数据的短期刺激,不如深耕内容价值,用真实互动赢得平台的自然推荐与用户的长期信任——这才是社交媒体时代最可靠的“流量密码”。