超速打码咋用?用了会不会被封号扣分?

在数据采集与自动化任务领域,“超速打码”这个词几乎等同于效率的代名词,但围绕它的迷雾与争议也从未消散。它究竟是提升生产力的利器,还是引向封号陷阱的诱饵?要回答这个问题,我们必须穿透表象,深入其技术内核、应用场景、风险逻辑以及与之共生的“攻防生态”。这不仅仅是一个工具使用指南,更是一次对网络规则与技术边界的深度探索。

首先,我们需要解构“超速打码”的本质。它并非指单一款软件,而是一个由多种技术和服务构成的综合解决方案,其核心目标是自动化绕过网站设置的验证码(CAPTCHA)安全屏障。验证码存在的意义,是为了区分操作者是真实的人类用户还是恶意的自动化程序。而打码,就是这场身份识别博弈中的“攻方”。其实现方式主要分为三类:基于OCR(光学字符识别)的传统技术、基于深度学习的AI模型,以及最“原始”却也最可靠的人工打码平台。OCR技术适用于处理那些扭曲程度低、干扰少的简单字符验证码,但随着验证码日益复杂,其成功率已大幅下降。AI模型,特别是卷积神经网络(CNN),通过学习海量验证码样本,能够识别出更为复杂的图形验证码,甚至是滑动拼图、点选汉字等,其效率和精准度远超传统OCR。然而,当面对谷歌reCAPTCHA v3这类基于用户行为分析的隐形验证码时,纯技术手段也显得力不从心。这时,人工打码平台的价值便凸显出来——它将验证码图片分发到全球成千上万的在线工作者面前,由真人完成识别并返回结果,这种“人机结合”的模式保证了极高的成功率,也是“超速”二字的真正由来。

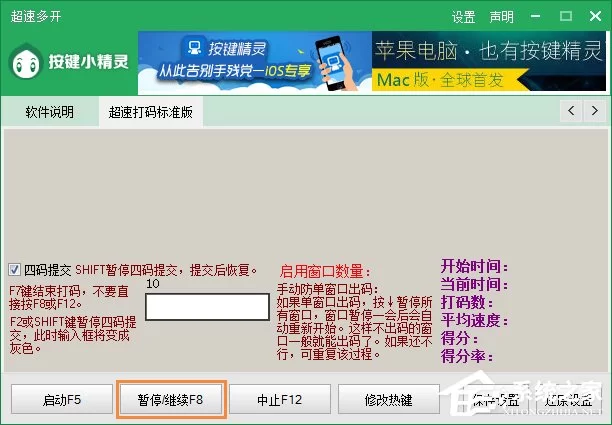

那么,一个典型的超速打码平台使用教程是怎样的呢?通常,它以API接口的形式提供服务。开发者在自己的自动化脚本(如Python的Selenium、Scrapy框架)中集成打码平台的SDK。当脚本在目标网站上遇到验证码时,会执行以下流程:1. 截取验证码图片或获取其对应的sitekey、token等信息。2. 通过API请求,将这些信息连同平台账户的授权凭证一并发送至打码服务器。3. 打码平台内部(无论是AI识别还是人工处理)完成验证码的破解。4. 平台将识别结果(如字符文本、坐标轨迹)通过API回调返回给脚本。5. 脚本接收结果,模拟用户行为将其填入或提交,从而顺利通过验证。整个过程通常在数秒内完成,实现了对人类操作速度的超越。对于使用者而言,核心工作是代码层面的对接与调试,而非手动打码,这正是其效率价值的体现。

然而,效率的提升往往伴随着风险的攀升。这正是用户最关心的问题:“用了会不会被封号扣分?”答案是:风险真实存在,且不容小觑。我们必须清醒地认识到,使用自动打码工具本质上是在与目标网站的风控系统进行对抗。网站方为了保护自身数据安全与用户体验,部署了日益精密的反爬虫策略。这些策略远不止一个验证码那么简单。自动打码工具封号风险主要来源于以下几个层面:

- 行为指纹分析:即便验证码被破解,你的自动化脚本在浏览器中的一举一动依然在监视之下。鼠标的移动轨迹、点击间隔、页面滚动速度、键盘输入节奏等,都会形成独特的“行为指纹”。一个完美的机器人可以模拟点击,但很难模拟出人类操作时自然的、不规律的、带有微小犹豫和抖动的行为模式。高级的风控系统能轻易识别出这种“过于完美”或“机械重复”的行为。

- 网络环境关联性检测:如果你的所有请求都来自同一个IP地址、同一台设备(拥有相同的浏览器User-Agent、屏幕分辨率、字体等),那么无论验证码破解得多快,这种高度集中的请求模式本身就是巨大的异常信号。平台会迅速将此IP或设备标记为可疑,并采取封禁措施。

- 请求频率与密度监控:人类用户浏览页面、提交表单的频率是有限的。如果一个账户或IP在短时间内发起远超常人的请求次数,即使每次请求都成功通过了验证码,也会触发平台的频率限制(Rate Limiting)或直接判定为攻击行为。

- 蜜罐陷阱(Honeypot):一些网站会在页面中设置普通人看不到但对爬虫程序可见的隐藏链接或输入框。一旦程序访问或填充了这些“蜜罐”,其机器人的身份便暴露无遗,封号随之而来。

因此,理解“网络爬虫反爬策略解析”是规避风险的前提。它是一场永无休止的“猫鼠游戏”。网站方不断升级验证码复杂度,引入行为分析、设备指纹、JS混淆等技术;而爬虫开发者则研究更高级的验证码识别技术原理,并开发出如Undetected-Chromedriver、Puppeteer-stealth等工具来伪装浏览器指纹,模拟真实用户行为。这场博弈的焦点,早已从“能否识别图片”转移到“能否像人一样上网”。

那么,如何才能“安全”地使用打码接口,在享受效率的同时,最大限度地降低被封风险呢?这需要一套系统性的策略,远非简单地调用API那么简单。如何安全使用打码接口,核心在于“伪装”与“节制”。

- 深度模拟人类行为:这是最关键的一步。在脚本中加入大量随机延迟,不仅是请求之间的延迟,还包括页面加载后的等待、模拟鼠标移动到目标元素上的轨迹(使用贝塞尔曲线等算法制造自然弧线)、随机滚动页面、甚至模拟无意义的点击和移动。目标是让你的脚本行为看起来像一个“心不在焉”的真实用户。

- 构建动态且干净的网络环境:绝对避免使用单一、固定的IP。大规模的数据采集需要依赖高质量的代理IP池,最好是住宅代理,它们来自真实家庭用户,IP信誉度高,难以被识别。同时,要实现IP的定时轮换,甚至为每个账户或任务分配独立的IP。此外,浏览器指纹也需要伪装,使用插件或代码随机化User-Agent、屏幕分辨率、时区、WebGL指纹等信息。

- 精细化账户与任务管理:不要将所有压力集中在一个账户上。建立账户池,每个账户执行低频、有限的任务。采用“养号”策略,让新账户先进行一些正常的人类操作,如浏览、收藏、偶尔的评论,逐步积累信誉,再开始执行轻度自动化任务。

- 选择隐蔽性强的打码服务:并非所有打码平台都一样。有些平台因为流量异常或技术特征明显,已经成为风控系统的重点监控对象。选择那些接口调用方式更灵活、返回结果更稳定、服务器IP分布更广的服务商,能在一定程度上降低“被连坐”的风险。

- 敬畏规则,适可而止:这是所有技术技巧之上的原则。明确你的目标是什么,获取必要的数据后立即停止,而不是贪婪地、无休止地进行抓取。对于那些明确禁止自动化访问的网站,最好的策略是尊重其规则。技术的运用应有边界,商业伦理和法律法规是不可逾越的红线。

归根结底,超速打码是一项技术中立的工具,它本身无所谓善恶。其价值的体现与风险的降临,完全取决于使用者的目的、智慧与克制。它像一把锋利的手术刀,在经验丰富的医生手中可以精准切除病灶,挽救生命;但在无知者手中,却可能造成无法挽回的伤害。掌握它的使用方法只是第一步,更深层次的修行在于理解其背后的技术博弈,洞察风险的多维来源,并建立起一套行之有效的、人性化的防御体系。真正的“超速”,并非追求程序运行速度的极限,而是在效率与安全、技术与规则之间,找到那个精妙绝伦的平衡点,游刃有余,行稳致远。