超速打码加速器真的有用吗?效果如何?

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,自动化工具已成为提升生产力的关键。其中,“超速打码加速器”作为一个在特定圈层内颇具争议性的工具,其真实效用与效果始终是使用者们关心的核心问题。它究竟是能大幅解放生产力的利器,还是一个潜藏风险的“潘多拉魔盒”?答案并非非黑即白,其价值与效果高度依赖于我们对它背后技术逻辑、应用场景以及潜在风险的深刻理解。要客观评价其作用,就必须撕开“加速”与“超速”这些营销词汇的表象,探究其真正的运作机制。

要理解超速打码加速器的效果,首先必须厘清它的核心概念。它并非传统意义上优化网络链路的“加速器”,而是一个专门用于*绕过网站验证码(CAPTCHA)*的自动化解决方案。其本质是一种验证码识别服务。目前市面上的主流技术路径主要分为两大类:基于本地OCR(光学字符识别)的软件和依托云端人工与AI结合的平台。前者通过在用户本地计算机上运行算法,尝试识别验证码图片中的字符或图像元素。这种方式的优势在于无需联网,理论上响应速度快,且数据不经过第三方。然而,其致命弱点在于适应性差,面对如今日益复杂、带有干扰线、扭曲、粘连甚至动态行为的验证码,纯OCR的识别率会断崖式下跌,所谓的“超速”也就无从谈起。

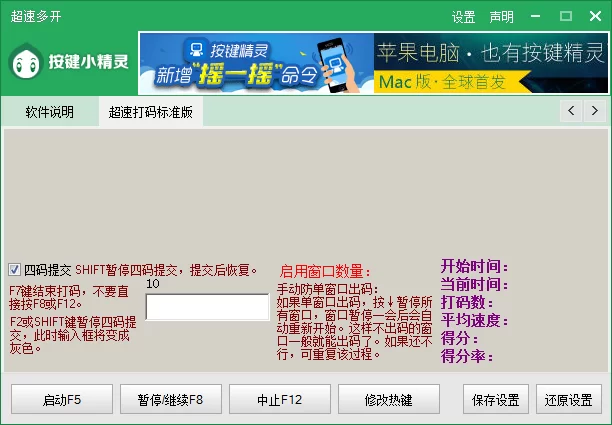

真正能够实现规模化、高效率“打码”的,是第二类,即云端打码平台。这类平台才是“超速打码加速器”这一称谓的精准指向。其运作模式类似一个分布式的“验证码处理工厂”。当用户的自动化程序(如爬虫、注册脚本)遇到验证码时,会通过API将验证码图片或相关参数上传至云端平台。平台接收到请求后,会采用一套混合策略:首先,它会尝试使用先进的AI模型进行高速识别,对于简单的文本验证码或滑块验证码,AI可以在毫秒级内完成破解并返回结果。如果AI识别失败或置信度不高,系统会无缝地将任务分发到其庞大的“人工众包”网络中。成千上万的在线打码员(俗称“码工”)通过专门的客户端或网页接收到这些验证码任务,人工识别后提交答案,平台再将正确答案实时返回给用户。这种“AI优先,人工兜底”的混合模式,巧妙地结合了机器的速度与人类的智慧,从而实现了对几乎所有类型验证码的高效破解,这才是其“超速”与“高效”的真正来源。其效果的好坏,直接取决于平台的AI算法水平、题库更新速度、人工库的规模与响应速度,以及API接口的稳定性。

那么,验证码识别技术的底层逻辑究竟是怎样的?对于OCR技术而言,它是一个经典的图像处理流程。首先,需要对验证码图片进行预处理,包括灰度化、二值化(将图像转为黑白)、降噪(去除干扰点和线条)、字符切割(将粘连的字符分离开)等步骤。随后,通过特征提取算法,将处理后的字符图像转化为机器可以理解的数值特征。最后,这些特征会被输入到训练好的机器学习模型(如传统的SVM、KNN,或是更前沿的卷积神经网络CNN)中进行分类,从而识别出对应的字符。然而,网站开发者也在不断地升级验证码的防御策略,例如使用动态字体、背景干扰、逻辑验证(如点击图中所有交通灯)等,这些都在不断挑战着纯OCR技术的极限。而云端平台则利用了人类强大的模式识别与常识判断能力,AI难以解决的复杂场景,对人来说却往往轻而易举。例如,Google的reCAPTCHA v2(“我不是机器人”复选框)和v3(无感验证),其背后是分析用户鼠标轨迹、点击行为、浏览器指纹等一系列复杂特征,破解难度极高。专业的云端打码平台通过模拟真实用户行为、利用浏览器指纹池技术,甚至直接让人工在特定环境下完成验证,从而实现了对这些高级验证码的突破。

然而,效率的提升往往是另一面风险的开始。当我们探讨自动打码软件或平台时,安全性与合规风险是一个绝对无法回避的核心议题。首先是安全性问题。使用云端打码服务,意味着你必须将你正在访问的页面信息、你的IP地址、甚至包含会话Cookie(Cookie)的上下文数据,通过API传递给第三方服务商。这就带来了巨大的数据泄露风险。你如何能确保服务商是可信的?他们是否会记录你的访问行为?他们能否利用你传递的信息进行恶意操作?API密钥的泄露,更可能导致你的账户被盗刷,产生天价费用。这些都是在追求“效率”时必须付出的安全代价。

其次是更为严峻的合规与法律风险。验证码(CAPTCHA)的全称是“全自动区分计算机和人类的公开图灵测试”,其设计的初衷就是为了防止恶意自动化行为,保护网站资源。使用打码加速器来绕过这一机制,本身就违反了绝大多数网站的《用户服务协议》。如果将其用于非法目的,例如:批量注册虚假账号进行水军营销、恶意爬取竞争对手的核心数据、进行抢票、囤货等黄牛行为,甚至用于网络攻击和诈骗,那么这已经触犯了中国的《网络安全法》、《数据安全法》等相关法律法规。这种以技术手段破坏他人网络安全秩序的行为,不仅会面临被封禁IP、账号的风险,更有可能招致法律的严惩。因此,这类工具是一把锋利的“双刃剑”,在合法的、白帽的场景下(如安全渗透测试、为学术研究进行合规的数据采集),它可以是提升效率的工具;一旦越过法律与道德的边界,它立刻就会变成违法犯罪的帮凶。

面对市场上琳琅满目的打码服务,如何做出明智的选择?这需要用户建立一套清晰的评估标准。首要的是明确自身需求的合规性。如果你的应用场景处于灰色地带,甚至可能违法,那么无论其效果多好,都应坚决摒弃。在确保合规的前提下,可以考察以下几个维度:一是识别准确率与响应速度,这直接关系到自动化流程的顺畅度, reputable的平台通常会提供公开的统计数据和免费试用额度;二是支持的验证码类型,确保平台支持你需要破解的目标验证码,特别是像reCAPTCHA、hCaptcha这类主流且复杂的验证码;三是API的稳定性与开发文档的质量,糟糕的API会极大增加集成难度和维护成本;四是成本与计费模式,按识别成功次数计费是最常见的模式,需要根据自身业务量预估成本;最后,也是至关重要的一点,是平台的隐私政策,了解其如何处理你的数据,是否有数据加密措施,是否会保留任务日志等。

最终,关于“超速打码加速器真的有用吗?”这个问题,我们可以得出一个多维度的答案。从纯技术效率的角度看,专业的云端打码平台确实能极大地提升自动化任务绕过验证码的效率,其“有用性”在特定技术场景下是毋庸置疑的。但这种“有用”是建立在牺牲部分安全性、游走在合规边缘之上的。它更像是一种需要专业知识和高度责任感来驾驭的精密工具,而非适合所有人的“效率神器”。使用者必须清醒地认识到,每一次调用API,都是在效率与风险之间进行权衡。真正的效率提升,不应建立在逾越规则与制造风险之上,而应源于对技术的精妙运用、对应用场景的深刻理解,以及对法律与道德边界的永恒敬畏。在技术的十字路口,选择正确的方向远比单纯追求速度更为重要。