超速打码恶意用户会被封号吗?怎么处理?

“超速打码”的恶意用户,究竟会不会被封号?这个问题的答案并非一个简单的“是”或“否”,它背后牵涉到平台风控的精细度、数据质量的核心价值以及一个复杂生态的平衡艺术。在数据标注、内容审核等众包任务领域,“打码”早已不是单纯的图像验证码识别,它泛指一切需要人工介入的快速识别与标记任务。而“超速”,则成了衡量用户行为是否异常的第一个,也是最表象的维度。但速度,仅仅是冰山一角。

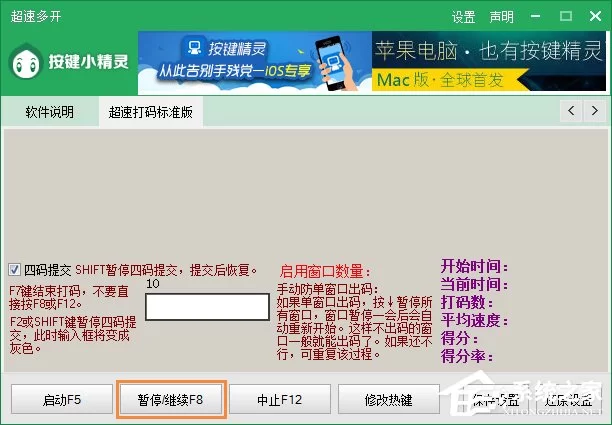

首先,我们必须清晰地界定什么是“恶意”的超速打码。一个经验丰富、高度专注的专业用户,其处理任务的速度自然远超新手。如果仅仅以速度为唯一标尺,将所有高速执行的用户都一刀切地视为恶意,这无疑是对专业劳动者的误伤,更是平台管理上的懒惰。真正的恶意行为,其核心特征在于意图的破坏性与结果的无效性。这通常表现为:使用自动化脚本或外挂程序进行无差别点击;为了追求速度而完全忽略任务质量,进行随机、无意义的标记;通过多账号协同,集中抢夺高价值任务后进行批量“稀释”处理。这些行为的共同点,是它们产出的数据是毫无价值的“数据垃圾”,甚至会污染整个数据集,对依赖这些数据进行模型训练的企业造成不可估量的损失。因此,封号与否的真正分野,不在于“快”,而在于“劣”。

那么,平台方究竟是如何洞察这一切,并构建其封号规则的呢?一个成熟的数据标注平台,其风控体系绝非仅仅设置一个速度阈值那么简单。它更像一个多维度的立体雷达网络,对用户行为进行全方位的画像分析。第一层是基础行为监控,包括任务完成速度、鼠标轨迹、点击热力图、键盘输入节奏等。一个真人用户的鼠标移动是带有惯性和停顿的,点击位置也会有细微的随机偏移;而脚本程序的轨迹则往往是直线、瞬时且精准得不像真人。第二层是质量一致性检验。平台会内置一些“黄金标准集”,即已知答案的测试任务,穿插在普通任务中。一个用户的答案如果与标准答案持续偏离,其正确率低于某个阈值,系统就会自动标记其为“低质量用户”。更进一步,系统还会进行交叉验证,将同一任务分发给多个用户,通过统计学方法(如去除最高分和最低分后取均值)来甄别出结果明显偏离群体的“噪点”用户。第三层,也是更深层次的风控,是关联模式分析。这涉及到设备指纹、IP地址、登录设备、任务偏好、工作时段等多重信息。系统会识别出是否存在多个账号在同一设备或网络环境下轮番作业,或者是否存在一批账号只在特定时间段(如凌晨)集中爆发式地完成任务。这些异常的关联性,往往是工作室或黑产团伙作案的明显迹象。

当这套复杂的数据标注平台风控系统捕捉到异常信号后,后续的处理机制便显得尤为关键,它直接关系到平台的公信力与用户留存。简单粗暴地“一封了之”绝非上策。一个理性的平台会采取一套分层递进的异常账号处理机制。初次触发风控规则的用户,可能会先收到系统警告,或者被限制接取高价值、高敏感度的任务,给予其自我修正的机会。如果警告无效,系统可能会将其账户转入“人工审核队列”,由专业的质控或运营人员介入,进行更为细致的判断。这个环节至关重要,因为只有人,才能结合上下文,理解某些看似异常的行为背后是否存在合理解释。例如,用户是否更换了高刷新率的显示器,或者使用了更高效的辅助工具。确认无疑后,平台会依据其恶意程度和造成的影响,采取相应的惩罚措施。对于初犯或影响轻微的,可能是短期封禁(如几天到一周);对于使用脚本、严重破坏数据质量的顽固分子,则是永久封禁,并将其设备、身份等信息加入黑名单库。在此过程中,一个透明的申诉渠道是必不可少的。它为被误判的用户提供了申辩的路径,也是平台不断完善风控模型、减少误伤的重要反馈来源。

然而,这场围绕“超速打码”的攻防战远未结束,它更像一场永不落幕的*猫鼠游戏*。随着平台风控技术的升级,黑产方的作弊手段也在不断进化。从最初的简单脚本,到模拟人类行为的“养号”脚本,再到利用深度学习生成难以辨别的鼠标轨迹和点击模式,技术对抗的烈度持续攀升。这对平台提出了更高的要求:风控模型必须具备持续学习和自适应进化的能力,不能依赖于固化的规则。平台需要投入更多资源,运用更前沿的机器学习算法,对海量的用户行为数据进行实时分析,动态捕捉新型作弊模式的特征。同时,平台也需要思考如何从根源上提升恶意行为的成本,例如,通过引入更严格的身份认证、建立用户信用等级体系,让高信用度的用户获得更多权益,从而引导整个生态向积极、健康的方向发展。最终,封号并非目的,它只是一种维护秩序的必要手段。真正的目标,是构建一个能够有效甄别并驱逐“劣币”,同时充分保护和激励“良币”的良性循环生态,确保数据资产的核心价值不被侵蚀,让每一份真实的劳动都得到应有的尊重与回报。