铜板街现在钱能拿回来吗?兑付有进展吗?

对于众多仍在焦急等待的铜板街出借人而言,“现在钱能拿回来吗?”这个问题,如同一块沉重的石头,压在心头数年之久。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个复杂、漫长且充满变数的过程。简单来说,部分资金正在以分期兑付的形式逐步返还,但想要拿回全部本金,可能性已然微乎其微。理解这一点,需要我们拨开情绪的迷雾,冷静地审视铜板街事件的全貌、其兑付工作的内在逻辑以及整个P2P行业清退浪潮的宏大背景。

铜板街的兑付工作,自其宣布“良性退出”之日起,便进入了漫长的资产清收与资金分配阶段。这个过程的核心,并非平台本身凭空变出钱来,而是对其过去形成的海量的底层债权进行催收、处置,再将回款按比例分配给出借人。因此,兑付的进展快慢与最终比例,根本上取决于两个核心要素:底层资产的质量和清收处置的效率。从目前公开的信息和行业普遍情况来看,这两方面都面临着巨大的挑战。底层资产,即那些通过铜板街平台借出去的款项,大量流向了个人消费信贷、小微企业贷等领域。在经济周期波动和疫情冲击的叠加影响下,这些借款人的还款能力普遍下降,形成了规模不小的坏账。平台方需要投入巨大的人力、物力甚至通过法律途径进行催收,这不仅耗时耗力,且回收率本身就不容乐观。这就解释了为何兑付进展显得如此缓慢,因为每一笔回款,都是从一个个具体的、困难的借款项目中艰难“挤”出来的。

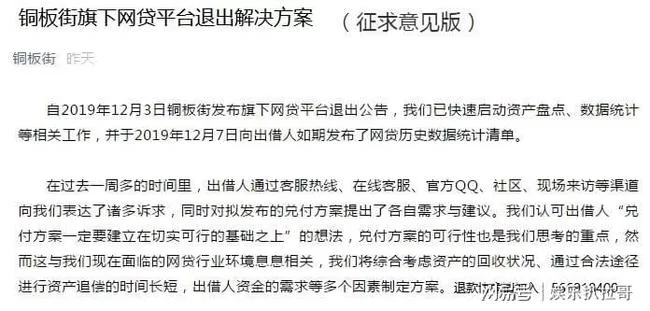

要深入理解“铜板街还能拿回多少钱”,就必须剖析其公布的铜板街本金清退方案。这类方案通常遵循着行业清退的通用模式,即在完成出借人信息登记与确权后,启动分期兑付。兑付的资金来源,完全依赖于前述的资产清收回款。方案中可能会设置不同的兑付阶段,例如初期兑付一部分,后续根据回款情况再进行多轮兑付。一个关键的变量在于,平台是否引入了第三方资产管理公司(AMC)或其它机构进行不良资产的批量收购。如果有,出借人或许可以选择“打折下车”,即以一个较低的本金折扣(例如三折、五折)一次性拿回一笔钱,从而彻底退出。这种选择充满了无奈的博弈:是接受现实的损失换取确定性,还是坚守全部本金的期望去面对一个漫长且结果未知的未来?目前,铜板街的兑付主要还是依赖于自身的催收体系,其兑付公告会定期发布回款与分配数据,这便是铜板街兑付最新进展最直接的体现。出借人需要密切关注这些官方渠道发布的信息,而非轻信社群中的不实传言。

从更宏观的视角看,铜板街的困境是整个P2P平台出借人资金追回难题的一个缩影。数千家P2P平台的集中清退,暴露了早期互联网金融“野蛮生长”时期积累的深层风险。许多平台在运营中存在着严重的期限错配、设立资金池、信息披露不透明乃至自融等违规行为,这些都为日后的兑付危机埋下了伏笔。当监管的利剑落下,行业泡沫被刺破,留下的便是一地鸡毛和无数出借人的血汗钱。清退后网贷平台兑付流程本质上是一场“挤兑”的慢镜头回放,考验的是平台的资产真实性和管理能力,以及监管部门的协调与监督力度。对于出借人而言,这是一堂代价高昂的金融风险教育课,它深刻地揭示了任何脱离了底层资产质量、承诺不切实际高回报的金融产品,其背后必然隐藏着巨大的风险。

面对如此局面,作为出借人,除了被动等待,还能做些什么?首先,是保持信息通畅,理性判断。务必通过官方APP、官网或官方指定的信息发布渠道了解兑付动态,对各种“内部消息”、“快速回款渠道”保持高度警惕,谨防二次受骗。其次,是依法依规维权。出借人可以通过合法的方式,如与平台方沟通、向地方金融监管部门反映情况,或者在证据充分的情况下考虑通过法律途径维护自身权益。抱团取暖可以,但必须在法律框架内进行,避免采取过激行为。最后,也是最重要的一点,是调整心态,管理预期。必须清醒地认识到,这笔投资的性质已经从“理财”转变为“不良债权处置”。将期望值调整到一个现实的水平,做好可能损失部分甚至大部分本金的心理准备,这并非消极,而是为了让自己能够从持续的焦虑中解脱出来,更好地规划未来的生活。资金的回款过程,更像是对过往错误决策的一种漫长而痛苦的修正,而非一次简单的“退款”。

铜板街的兑付之路,是一条没有终点的马拉松,它的每一步都踩在真实而粗粝的经济现实之上。它不是一场能够速战速决的战役,而是一次对耐心、理性和法律秩序的漫长考验。对于每一位仍在等待的出借人而言,或许最艰难的部分,已经从最初的愤怒与不解,转变为如今日复一日的平静等待与内心挣扎。这笔尚未归来的资金,其意义早已超越了金钱本身,它成为了一个时代的注脚,一段关于金融创新与风险失控的深刻记忆。未来的兑付之路或许依旧崎岖,但保持清醒的认知,遵循合法的路径,在守护自身权益的同时,也让生活的重心回归当下,这或许是这场漫长等待中,唯一能为自己把握的确定性。