兼职和全职有啥区别?员工权益待遇差多少?

从法律视角审视,兼职与全职的本质区别在于工作时间的约定与劳动合同的性质,这直接决定了员工权益保障的深度与广度。在《劳动合同法》的框架下,我们通常所说的全职对应的是“全日制用工”,而兼职则多指向“非全日制用工”。这两种用工形式并非简单的工时长短之分,其背后是一套截然不同的权利与义务体系。理解这一体系,对于劳动者维护自身权益、雇主规避法律风险,乃至整个劳动力市场的健康发展,都至关重要。

法律基石的界定:全日制与非全日制用工的核心分野

要探讨待遇差异,必先明确其法律根基。根据我国《劳动合同法》第六十八条的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这一定义划定了兼职(非全日制)的核心特征:工时短、计酬灵活。与之相对的全日制用工(全职),则没有如此明确的工时上限,通常遵循每日八小时、每周四十小时的标准工时制,即使存在综合计算工时或不定时工作制,其总体工作时长也远超非全日制。

这一定义上的差异,引发了连锁反应。首先,在合同形式上,全日制用工强调书面劳动合同的必要性,自用工之日起一个月内未签订书面合同的,用人单位需支付双倍工资。而对于非全日制用工,法律则允许口头协议的成立,这虽然提高了用工的灵活性,但也为兼职人员的权益保障埋下了隐患,一旦发生纠纷,口头约定的举证难度极大。其次,在劳动关系建立上,全日制用工的劳动者通常只能与一个用人单位建立全日制的劳动关系,而从事非全日制用工的劳动者,则可以与一个或一个以上用人单位订立劳动合同,这种“多重劳动关系”的合法性,正是兼职灵活性的体现,但也意味着其精力与忠诚度被天然分散。

薪酬结算的逻辑差异:月薪制与时薪制的深层影响

薪酬是劳动者最直接的关注点,而兼职与全职在薪酬结构上的差异,远不止“月薪”与“时薪”的字面区别。全职员工的薪酬体系通常是结构化的,包含基本工资、岗位工资、绩效奖金、津补贴等多个部分,按月发放。这种结构旨在稳定员工预期,并与员工的长期贡献和岗位价值挂钩。更重要的是,全职员工的加班受到严格的法律保护:工作日加班不低于工资的150%,休息日加班不低于200%,法定节假日加班不低于300%。

反观兼职,其薪酬计算方式以小时计酬为主,结算周期相对灵活,但最长不得超过15日。这里的关键在于,法律并未强制规定非全日制用工的加班费标准。虽然部分地区的地方性法规或指导意见有所提及,但在国家层面,当兼职人员的工作时间超出每日四小时或每周二十四小时的上限时,其超出部分的薪酬如何计算,法律留下了空白。实践中,一些用人单位会参照全日制标准支付,但更多的情况是双方在口头或简单的协议中另行约定,这使得兼职人员在超时工作时的议价能力很弱,权益容易受到侵蚀。*可以说,全职的薪酬是“保障型”的,而兼职的薪酬则更偏向“交易型”,其稳定性与保障性天然不足。

权益保障的核心鸿沟:社会保险与福利待遇的断层

如果说薪酬是眼前的利益,那么社会保险则是长远的保障,这也是兼职与全职在待遇上最显著的差距所在。根据《社会保险法》的规定,全日制用人单位必须为劳动者缴纳“五险一金”,即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。这是用人单位的法定义务,具有强制性。这些保险共同构筑了一张安全网,覆盖了劳动者从生病、生育、工伤到失业、养老的全生命周期。

然而,对于非全日制用工,法律的规定则大相径庭。《劳动合同法》明确指出,从事非全日制用工的劳动者可以以个人身份参加基本养老保险、基本医疗保险,而用人单位则仅需为其缴纳工伤保险。这意味着,在绝大多数情况下,兼职人员是无法享受用人单位为其缴纳的养老、医疗、失业、生育保险和住房公积金的。“五险一金”的缺失,是兼职员工权益保障最致命的短板。它不仅意味着兼职人员在当下无法享受医疗报销、生育津贴等即时福利,更深远的影响在于,其养老保险的缴费年限将出现中断或空白,直接影响其退休后的养老金水平;无法使用公积金贷款购房,也大大增加了其生活成本。这种保障上的断层,使得兼职这种用工形式更适合作为补充性、过渡性的选择,而难以成为个人长期、稳定的职业依托。

劳动保护与职业发展的隐性壁垒

除了薪酬与社保这两大核心要素,全职与兼职在劳动保护和职业发展机会上同样存在着无形的壁垒。在休假制度上,全职员工依法享有带薪年休假、法定节假日、婚假、产假等带薪假期,这是《职工带薪年休假条例》等法规赋予的权利。而对于兼职人员,由于其不适用《劳动法》关于工作时间的严格规定,这些带薪假期通常也与其无缘。不工作,就没有报酬,这是兼职领域普遍存在的现实。

在职业发展与稳定性方面,二者更是天差地别。全职工作通常伴随着清晰的职业晋升通道、系统的在职培训以及基于长期贡献的忠诚度奖励。企业愿意在全职员工身上进行人力资本投资,因为这种投资预期有长期的回报。而兼职岗位由于其临时性和辅助性的定位,往往被排除在企业的核心人才培养体系之外。劳动者很难通过兼职积累深厚的行业技能或管理经验,其职业生涯容易陷入“打零工”的循环,缺乏连续性和成长性。此外,在解雇保护上,全日制用工的解除或终止劳动合同受到严格限制,用人单位需符合法定条件并履行法定程序,否则需支付经济补偿金甚至赔偿金。而非全日制用工的终止则极为自由,双方均可随时通知对方终止用工,且用人单位无需向劳动者支付经济补偿。这种“来去自由”的背后,是兼职人员随时可能失去工作的不安全感。

选择的智慧:在灵活与稳定之间权衡

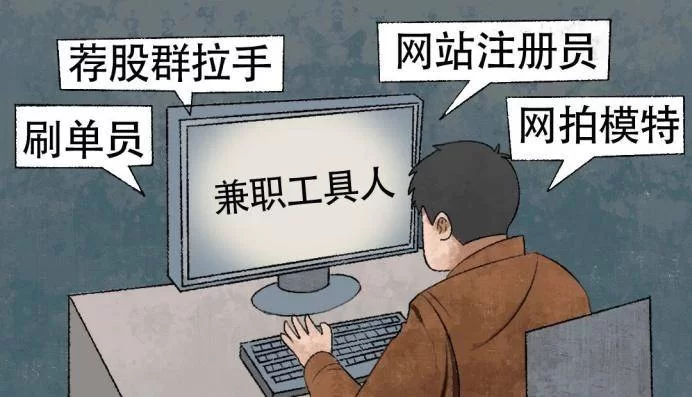

清晰地认识到兼职和全职的区别及其权益待遇的巨大差异后,关键问题便回到了个体选择上。这两种用工形式并无绝对的优劣之分,而是服务于不同人生阶段的特定需求。对于在校学生、希望利用业余时间增加收入的在职者、或是在探索职业方向的过渡期人士,兼职以其无与伦比的灵活性,提供了宝贵的实践机会和收入来源。此时,牺牲部分长期保障以换取时间自由和即时回报,是一种理性的权衡。

然而,对于寻求长期职业发展、需要承担家庭责任、追求生活稳定性的劳动者而言,全日制用工所提供的系统性保障和成长空间则是不可或缺的。它不仅意味着一份稳定的收入,更是一种社会身份的认同和未来的保障。因此,在选择工作时,个体必须对自身的核心需求有清醒的认知:是当前的收入最大化,还是长远的职业发展?是时间的绝对自由,还是生活的稳定预期?

因此,理解兼职与全职的差异,并非简单地对比优劣,而是在于审视自身的阶段性需求与长远规划。对于劳动者,这意味着在签订每一份协议前,都要仔细甄别其用工性质,明确薪酬、工时、尤其是保险福利等核心条款,主动维护自身权益。对于用人单位,则需要在追求用工灵活性与履行社会责任之间找到平衡,依法合规用工,才能构建和谐稳定的劳动关系。每一次选择,都是在绘制属于自己的职业版图,而清晰认知版图上每一区域的规则与边界,是走向成功的第一步。