兼职报税能申诉吗,单位不缴公积金也能申诉?

在灵活用工日益普遍的今天,许多兼职者正面临一个共同的困境:手中的报酬似乎总在“缩水”,而本应享有的保障却遥不可及。当发现报税金额有误,或是意识到单位从未为自己缴纳公积金时,一种无力感油然而生。但请记住,法律赋予了每一位劳动者捍卫自身权益的权利。兼职报税真的能申诉吗?单位不缴公积金也能申诉吗?答案是肯定的,但这背后需要清晰的认知、充分的准备和恰当的策略。这并非一场简单的争吵,而是一场基于事实与法规的理性博弈。

第一部分:兼职报税的迷雾与申诉路径

许多兼职朋友对报税的困惑,根源在于对收入性质界定的模糊。在我国税法体系中,个人收入主要分为“工资薪金”和“劳务报酬”两大类,这两者的报税方式与税率计算截然不同。工资薪金,通常指你与单位存在稳定的、雇佣性质的劳动关系,单位按月支付报酬,并负责代扣代缴个人所得税,适用的是累进税率。而劳务报酬,则更多指你独立提供某项服务,与单位是平等的民事合作关系,比如一次性的设计、咨询、撰稿等。单位在支付时,会预扣预缴个人所得税,其预扣率与工资薪金不同。

问题的核心便在于此:你的兼职收入究竟被定性为何种?许多企业为了规避社保等成本,会将本应是“工资薪金”的长期、固定兼职工作,强行划分为“劳务报酬”。这不仅影响你的纳税金额,更关系到你能否享受其他劳动者权益。当你发现报税金额与预期严重不符,或者单位根本未履行代扣代缴义务,导致你需要在年度汇算清缴时补缴一大笔税款时,申诉的必要性便凸显出来。

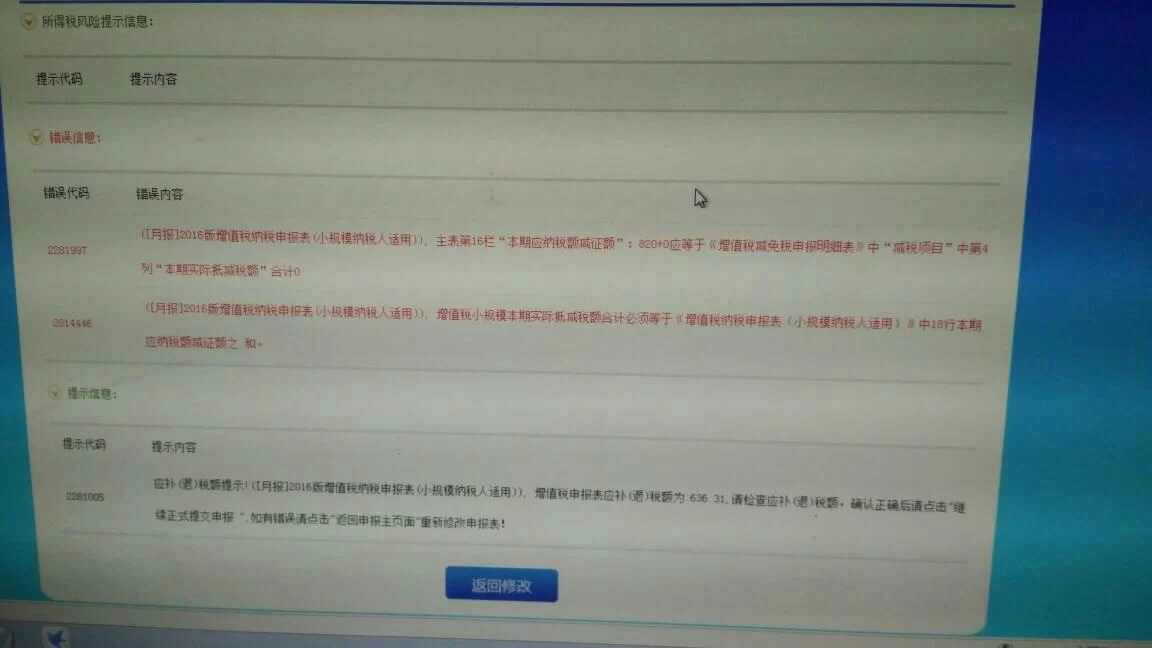

那么,申诉之路该如何走?第一步,永远是沟通。首先与公司的财务或人事部门进行核实,了解报税的具体计算方式,并明确指出你认为的疑点。在沟通中,保持冷静和专业,以书面形式(如邮件)留存记录。若沟通无效,便可启动正式申诉程序。此时,证据是你最有力的语言。你需要准备的材料包括但不限于:兼职合同或协议、银行流水(证明实际收入金额)、工作沟通记录(证明工作内容与时长)、以及单位代扣代缴的完税证明(如有)。你可以通过国家税务总局12366纳税服务热线进行咨询和初步投诉,或者直接登录个人所得税APP,对收入明细进行申诉。税务机关在接到申诉后,会依法对涉事单位进行调查。如果争议的核心在于劳动关系性质的认定,而非单纯的税款计算,那么劳动仲裁也可能成为一个解决途径,因为它能从根本上界定你与单位之间的法律关系。

第二部分:公积金的“灰色地带”与维权博弈

相较于税务问题,公积金的申诉则更为复杂,因为它触及了一个法律上的“灰色地带”——非全日制用工。根据《住房公积金管理条例》的规定,单位应当为在职职工缴存住房公积金。这里的“在职职工”通常被理解为建立劳动关系的全日制员工。对于非全日制用工,即我们通常所说的兼职,法律并未强制规定单位必须为其缴纳公积金。这便是许多单位拒绝为兼职者缴纳公积金的主要“依据”。

然而,法律的生命力在于其对事实的尊重。一个关键的法律概念是“事实劳动关系”。如果你的“兼职”工作,在实质上已经具备了全日制用工的特征,例如:每天有固定的上下班时间、接受单位的日常管理和考勤、工作内容是单位业务的核心组成部分、长期稳定地工作等,那么即使合同上写着“兼职”或“合作协议”,你也有可能被认定与单位存在事实上的全日制劳动关系。一旦这一关系被认定,单位为你缴纳公积金便成为其法定义务。

因此,当你面对单位不缴公积金的问题时,首先要做的,是冷静评估自身的工作状态。你究竟是真正的非全日制用工,还是被“兼职”之名掩盖的全日制劳动者?如果是后者,维权之路便豁然开朗。投诉的主要渠道是当地的住房公积金管理中心。你可以携带能证明劳动关系的证据材料,如劳动合同、工资条、考勤记录、工作证、盖有公章的文件、同事的证言等,向管理中心进行投诉。管理中心在受理后,会责令单位限期整改,若单位逾期不缴,则可能面临罚款等行政处罚。如果单位拒不执行管理中心的处理决定,或者双方对劳动关系存在争议,最终的解决之道便是提起劳动仲裁。整个劳动仲裁流程,从申请、开庭到裁决,是一个严谨的法律程序,你需要准备好详尽的证据链,清晰地阐述你的诉求和事实依据。这一过程或许漫长且充满挑战,但它却是法律赋予你维护核心权益的终极武器。

第三部分:维权的艺术:证据、策略与心态

无论是税务申诉还是公积金维权,贯穿始终的核心要素是证据。在数字时代,证据的获取和保存比以往任何时候都更加便捷,但同时也更加容易被忽视。养成随时保留工作痕迹的习惯至关重要。每一次的工作安排邮件、每一张带有公司信息的打卡截图、每一笔清晰的银行工资入账记录,甚至是在工作群里的讨论,都可能在未来成为决定维权成败的关键。建议建立一个专属的“维权证据库”,将各类电子和纸质材料进行系统化归档。

策略上,切忌“一上来就撕破脸”。维权是一种博弈,讲究的是循序渐进,有理有节。从内部沟通开始,给对方一个解释和纠正的机会,这既是职业素养的体现,也能为你后续的行动铺路。在沟通过程中,明确表达你的诉求和法律依据,展现出你并非“法盲”,而是一个有备而来的理性维权者。如果内部渠道走不通,再果断转向外部监管机构,如税务局、公积金管理中心。将劳动仲裁作为最后的保障手段,因为一旦进入仲裁或诉讼程序,意味着双方关系的彻底破裂。

最后,心态的调整同样不可或缺。许多兼职者之所以选择忍气吞声,是害怕“丢了工作”,或是觉得“为了这点钱不值得”。这种心态恰恰纵容了不法行为。你要明白,依法纳税和缴纳公积金是企业的法定义务,争取本就属于你的合法权益,不是“找麻烦”,而是对自身劳动价值的尊重。一个连国家法律法规都不能遵守的企业,其长期发展前景和对你职业发展的助力也必然是有限的。维权的过程,本身也是一次普法教育和自我成长。它让你更深刻地理解职场规则,学会运用法律武器保护自己。这份收获,其价值远超于追回的税款或补缴的公积金。

维权之路或许布满荆棘,但每一次对规则的探寻,每一次对不公的发声,都是在为自己,也为后来者,铺就一条更为平坦的职业道路。你的沉默,是对自身权益的漠视;你的行动,则是对公平职场环境最直接的塑造。拿起法律的武器,不是为了对抗,而是为了共建一个更透明、更健康的用工生态。当你开始认真对待自己的每一分收入和每一项权利时,你才真正掌握了职业生涯的主动权。