在微信生态中,点赞是连接内容与情感的基础交互,而“如何简单快速地操作自己给自己微信点赞”这一需求,正随着内容创作与个人记录的普及逐渐浮出水面。不同于常见的社交互动,自赞行为看似简单,实则涉及平台机制、用户心理与合规边界的多重考量。本文将从操作逻辑、应用价值、合规风险三个维度,拆解这一需求的本质与实践路径,为用户提供兼具效率与安全性的参考。

一、微信点赞机制与自赞的底层逻辑

微信点赞的核心设计,本质是依托社交关系链的内容筛选与情感反馈机制。用户在朋友圈、公众号文章、视频号等场景下的点赞行为,会被系统记录并同步至好友动态,形成“双向确认”的社交信号。这种机制天然排斥“无关系主体的互动”,即平台难以识别“用户给自己点赞”的场景——因为账号主体与操作者重合,缺乏第三方关系验证。

然而,需求的存在源于现实场景的多样性:内容创作者发布新作品后,零点赞状态可能影响展示动力;个人记录类内容(如成长日记、打卡动态)需要“自我肯定”的仪式感;甚至部分用户通过自赞测试朋友圈可见范围或算法推荐逻辑。这些场景共同指向一个核心诉求:在无需依赖外部社交关系的情况下,实现对自身内容的“即时互动反馈”。

二、合规框架下的自赞操作路径:效率与安全的平衡

要实现“简单快速的自赞”,需严格遵循微信平台规则,避免使用第三方外挂或脚本工具(此类行为违反《微信外部链接内容管理规范》,可能导致账号功能受限)。以下是经过验证的合规操作方式:

1. 双账号协同法:主号发布+小号点赞

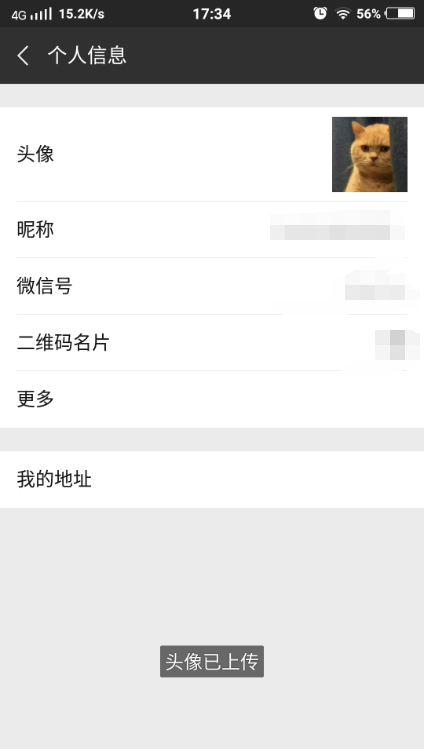

最稳妥的自赞方式是通过微信小号实现。具体操作为:主账号发布内容后,登录与主号无强关联的小号(需确保小号未因违规被封禁),在主号动态下点击“赞”。此方法的优势在于操作逻辑与正常社交互动一致,系统难以判定为“异常行为”。

需注意:小号与主号的头像、昵称避免高度相似,频繁使用同一小号给主号点赞可能触发风控,建议“一主多小号”轮换使用,且每日点赞次数控制在合理范围(如不超过5次)。

2. “仅自己可见”动态的自赞闭环

对于不涉及公开展示的内容,可通过设置“仅自己可见”的朋友圈动态实现自赞闭环。操作步骤为:发布内容时选择“谁可以看”→“仅自己可见”,发布后切换至该动态页面点击“赞”。由于内容仅自己可见,点赞行为不会对外产生社交影响,本质上是一种“自我标记”功能。

此方法适用于个人日记、学习进度记录等私密场景,优势是无需额外账号,操作效率极高,但无法满足“公开内容自赞”的需求。

3. 公众号文章“在看”与点赞的协同机制

在公众号内容场景下,用户可通过“点赞”+“在看”组合实现双重互动。若需自赞,可在发布文章后,通过公众号后台的“用户反馈”功能查看文章数据,此时系统默认记录了发布者的“点赞”状态(公众号文章的“点赞”数据对发布者可见,无需额外操作)。

需注意:公众号“在看”功能需用户主动点击,而“点赞”对发布者而言是默认触发的,这与朋友圈点赞逻辑存在差异,无法通过简单操作实现“额外自赞”。

三、自赞行为的价值边界:从“数据启动”到“自我认同”

自赞的价值并非单纯追求点赞数字的增长,而是服务于特定场景下的深层需求:

1. 内容创作的“初始权重”补充

对内容创作者而言,新发布的内容在早期缺乏互动时,可能被算法判定为“低质量内容”,从而降低推荐权重。通过合规自赞(如小号点赞)可建立基础互动数据,形成“初始启动信号”,辅助算法识别内容类型。但需明确,自赞仅是“辅助手段”,优质内容才是持续推荐的核心。

2. 个人记录的“仪式感”强化

在“自我成长”“习惯打卡”等场景中,点赞行为可转化为“自我肯定”的符号。例如,用户完成连续7天健身打卡后,通过自赞标记这一里程碑,本质上是通过“社交化语言”强化自我认同,这种心理机制与外部点赞的激励效果具有一致性。

3. 社交功能的“边界测试”需求

部分用户通过自赞测试朋友圈的“分组可见”“不看他/她”等功能,例如发布一条内容后自赞,观察是否在特定好友动态中展示,从而验证社交关系的可见性边界。这种“技术性自赞”属于对平台功能的探索,需以不干扰他人为前提。

四、自赞的潜在风险:警惕“数据依赖”与“合规越界”

尽管自赞存在合理场景,但用户需警惕三大风险:

1. 平台规则的红线

微信明确禁止“通过第三方工具或非正常手段刷取点赞、在看等互动数据”。若使用脚本、外挂工具实现批量自赞,或通过矩阵账号恶意刷赞,一旦被系统识别,将面临账号功能限制(如朋友圈发布权限)、封禁等处罚。合规操作的核心原则是“模拟真实用户行为”,避免规模化、自动化操作。

2. 数据真实性的消解

过度依赖自赞可能导致用户陷入“数据幻觉”,忽视内容质量的提升。例如,部分创作者为维持“高点赞”人设,频繁使用小号自赞,最终导致内容与实际反馈脱节,反而在真实社交关系中失去信任。真正的社交价值,源于内容引发的共鸣而非数字堆砌。

3. 社交心理的失衡

若自赞行为被好友发现,可能引发“炫耀”“自恋”等负面认知,破坏社交关系的信任基础。尤其是对公开内容而言,自赞的本质是“自我对话”,强行将其置于社交场景中,反而可能违背点赞作为“情感反馈”的原始设计。

结语

“如何简单快速地操作自己给自己微信点赞”的答案,本质是“在合规框架下,以最小化操作满足个性化需求”。无论是双账号协同的“社交模拟”,还是“仅自己可见”的“自我闭环”,其核心都是通过平台现有功能的组合,实现“不依赖外部关系的自我互动”。但需明确,自赞的价值不在于数字的增长,而在于对内容创作、个人记录的辅助支撑。在微信社交生态中,真正的“点赞”永远源于真诚的连接与优质的内容,这或许是对“如何给自己点赞”最本质的回应——与其纠结于操作技巧,不如让内容值得被自己与他人共同认可。