在虚拟社交日益渗透日常生活的当下,QQ名片赞作为衡量社交活跃度与人脉广度的直观指标,逐渐衍生出一条围绕“花钱刷赞”的灰色产业链。这种现象看似是简单的数字游戏,实则折射出当代用户对社交形象管理的焦虑与虚拟社交资本的过度追逐。花钱刷QQ名片赞的本质,是用金钱置换社交符号的捷径,但其背后隐藏的价值异化与风险隐患,值得每一位用户警惕与反思。

一、QQ名片赞的社交价值:从数字符号到身份象征

QQ作为国内最早的即时通讯工具之一,其名片功能早已超越简单的个人信息展示,演变为社交身份的“数字名片”。名片赞的数量、等级、勋章等元素,共同构成了用户的“社交可见度”——在群聊互动、好友动态、甚至线下社交场景中,一个高赞名片往往被潜意识解读为“人脉广”“受欢迎”“社交能力强”。这种心理驱动下,部分用户将QQ名片赞视为虚拟社交的“硬通货”,甚至将其与个人魅力、社会地位直接挂钩。

值得注意的是,QQ名片赞的价值并非绝对,而是具有鲜明的场景化特征。对于年轻用户而言,高赞名片是融入同龄人社交圈的“通行证”;对于微商或销售人员,赞数可能被包装成“客户认可度”的隐性背书;而在求职或社交拓展中,部分人甚至会通过名片赞数量传递“资源丰富”的信号。这种多元需求催生了“花钱刷赞”的市场动机:当真实社交积累的赞数无法满足形象预期时,金钱便成为最直接的“加速器”。

二、花钱刷QQ名片赞的运作逻辑:产业链与用户心理的双向驱动

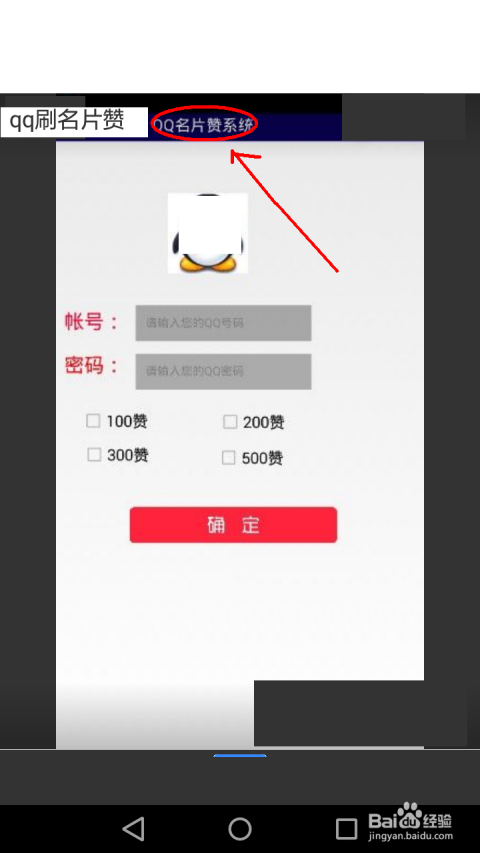

“花钱刷QQ名片赞”的产业链已形成成熟链条:上游是提供刷赞服务的平台或个人(通过技术手段模拟真实用户点赞或利用僵尸号批量操作),中游是各类社交电商、微商代理(将刷赞服务打包成“社交形象提升套餐”),下游则是有明确需求的用户群体。其运作逻辑可拆解为“需求供给匹配”与“心理代偿机制”两个层面。

从供给端看,刷赞服务的核心是“低成本高效率”。技术层面,早期通过脚本模拟点击实现批量点赞,如今已升级为利用“养号矩阵”——即通过长期运营大量真实或半真实账号,形成“自然点赞池”,再根据用户需求定向投放,规避腾讯平台的检测算法。价格方面,普通用户刷100赞仅需5-10元,千赞套餐多在50-80元,甚至推出“包月赞”“动态赞”等定制服务,门槛极低。

从需求端看,用户动机可归纳为三类:一是“形象焦虑型”,尤其是青少年群体,在社交比较中因赞数偏低产生自卑感,试图通过刷赞快速“拉平”差距;二是“功利驱动型”,如微商、销售从业者,将赞数作为展示“客户活跃度”的虚假数据,增强潜在信任感;三是“效率优先型”,部分用户认为真实社交互动耗时耗力,选择金钱置换“社交成果”,以最小成本获得即时满足。这种“用钱买面子”的心理,本质是虚拟社交中“可见性崇拜”的体现——当真实的情感连接被数字量化,用户便容易陷入“数据=价值”的认知误区。

三、花钱刷QQ名片赞的潜在风险:从平台处罚到社交信任危机

尽管花钱刷QQ名片赞看似能快速满足短期需求,但其背后隐藏的风险不容忽视,且风险维度已从单一的平台规则扩展至社交伦理与个人信用层面。

首当其冲的是平台规则风险。腾讯对QQ的异常行为监测机制持续升级,刷赞服务本质属于“非正常数据获取行为”。一旦被系统判定为违规,轻则删除异常点赞、限制名片功能,重则可能导致账号被封禁。尤其对于依赖QQ进行商业活动的用户(如微商、企业客服),账号封禁直接意味着客户资源流失,得不偿失。

更深层的风险在于社交信任的异化。当点赞数可以通过金钱购买,其作为“真实认可”的象征意义便被彻底消解。例如,某用户通过刷赞将名片赞数从100增至1000,却在实际社交中发现,这些虚假点赞无法转化为真实的人际互动——当试图将“高赞”作为谈资时,反而可能因数据与实际口碑不符引发信任危机。这种“数据泡沫”的破裂,不仅损害个人形象,更可能加剧虚拟社交中的“信任赤字”,形成“越刷赞越孤独”的恶性循环。

此外,刷赞服务的灰色产业链还涉及个人信息安全风险。部分刷赞平台要求用户提供QQ账号密码以“方便操作”,实则可能窃取用户的好友列表、聊天记录等隐私信息,用于诈骗或数据贩卖。近年来,因购买刷赞服务导致账号被盗、信息泄露的案例屡见不鲜,用户在追求“数字面子”的同时,往往付出了“数字安全”的代价。

四、理性看待:回归社交本质,警惕数据异化

花钱刷QQ名片赞的现象,本质是虚拟社交时代“符号化生存”的缩影。在算法推荐与数据可视化的双重裹挟下,用户容易将社交价值简化为可量化的数字指标,却忽略了社交的核心是“真实连接”而非“数字堆砌”。与其将金钱投入高风险的刷赞服务,不如通过以下方式构建健康的社交形象:

其一,以真实互动积累社交资本。定期与好友分享生活动态、参与群聊讨论、主动关心他人,这些真实的情感互动不仅能带来自然的点赞,更能沉淀为有价值的社交关系。正如社会学家所言,“虚拟社交的深度,取决于真实情感的厚度”。

其二,树立理性的社交认知。名片赞数只是社交生活的“副产品”,而非核心价值。过度关注数字只会陷入“比较焦虑”,而忽视自身在社交中的真实成长——比如沟通能力的提升、同理心的培养等,这些才是长期社交竞争力的关键。

其三,警惕平台算法的“规训”。社交平台通过数据可视化(如赞数、粉丝数)引导用户追求“可见性”,本质上是为了提升用户粘性与商业价值。用户需保持清醒认知:你的社交价值,不应由算法定义,而应由真实的人际关系来评判。

虚拟社交的繁荣,本应让沟通更便捷、连接更紧密,但当“花钱刷赞”成为常态,社交便可能异化为一场“数据表演”。真正的社交魅力,从来不在名片上的数字,而在每一次真诚互动中传递的温度。与其沉迷于用金钱置换虚假的“社交光环”,不如回归本真——用心经营关系,用真诚打动他人,这才是虚拟社交时代最稀缺,也最珍贵的“社交资本”。