在社交货币化的时代,QQ名片赞早已超越简单的数字互动,成为个人社交形象与影响力的量化标签。随之衍生的“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”的讨论,既折射出用户对社交数据的焦虑,也揭示了技术工具与社交规则之间的博弈逻辑。要真正理解这一现象,需从社交价值、技术实现、应用场景及潜在挑战多维度拆解,而非停留在“如何操作”的表层。

一、QQ名片赞的社交价值:为何用户执着于“点赞数字”

QQ作为国内最早的即时通讯工具之一,其名片功能早已从简单的“身份标识”演变为“社交名片”。名片赞的数量、背景图、个性签名等元素,共同构成了用户在虚拟社交中的“第一印象”。从心理学角度看,点赞行为本质上是“社会认同”的体现——当一个人的名片赞数较高时,周围人会潜意识认为其“受欢迎”“有价值”,这种光环效应会直接影响社交信任度。

对个人用户而言,高赞数能满足“社交补偿需求”:现实中内向或不善表达的人,可通过虚拟空间的点赞数据获得成就感;对商业用户(如微商、自由职业者),名片赞则是“信任背书”——高赞数能向潜在客户传递“人缘好”“产品受欢迎”的信号,降低沟通成本。这种“数据即价值”的认知,直接催生了“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”的需求,用户试图通过技术手段快速提升“社交资本”。

二、刷赞软件的技术实现:从模拟人工到接口调用

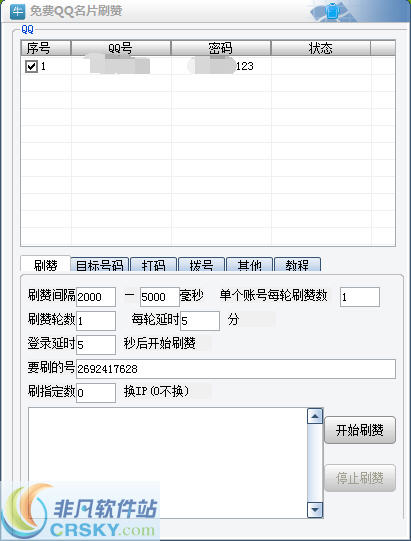

“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”的技术路径,随着平台反作弊能力的升级不断迭代。早期刷赞工具多采用“模拟人工点击”模式:通过脚本模拟用户鼠标移动、键盘输入,伪造点赞行为。这类软件操作简单,但漏洞明显——点赞频率固定、IP地址单一,极易被平台识别为异常行为。

随着技术发展,部分高级刷赞软件转向“API接口调用”模式。通过逆向分析QQ的开放接口,伪造登录态和请求参数,实现批量、高频点赞。这类软件通常具备“自定义任务”功能:用户可设置每日点赞上限、时间间隔、多账号协同等,甚至能模拟不同设备(如安卓、iOS)的点赞特征,以规避平台的行为轨迹分析。此外,还有“云端刷赞”服务——用户无需安装软件,通过网页或小程序提交需求,由服务器集群远程操作,进一步降低了使用门槛。

但需注意的是,这些技术手段游走在“灰色地带”。QQ平台明确禁止“刷量”行为,其反作弊系统会综合分析点赞行为的时间分布、IP属地、设备指纹等维度:例如,短时间内同一IP给多个账号点赞、夜间高频点赞、设备型号与登录环境不匹配等,均可能触发风控机制,导致账号被限赞甚至封禁。

三、刷赞软件的应用场景:从“个人形象”到“商业工具”

“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”的需求,在不同用户群体中呈现出差异化应用场景。

对普通用户而言,刷赞更多是“社交形象维护”。例如,学生群体在更换新名片后,希望通过快速提升赞数获得同学的关注;职场新人则通过高赞名片塑造“善于交际”的人设,融入社交圈。这类用户通常追求“短期见效”,倾向于使用操作简单的自动化脚本,对风险容忍度较低。

对商业用户而言,刷赞则是“低成本获客”手段。微商、电商从业者通过批量操作多个账号,互相点赞或购买“刷赞服务”,快速提升名片赞数,再在朋友圈或群聊中展示“高人气”,吸引客户下单。更有甚者,将“赞数”作为产品卖点——例如宣称“拥有1万赞的微商,产品质量更有保障”,形成“数据闭环”营销。

此外,部分“刷赞产业链”从业者也会通过软件批量操作:利用多个小号集中给目标账号点赞,再以“套餐”形式出售赞数(如100赞5元、1000赞30元),形成一条“软件开发-账号养号-刷量服务”的灰色产业链。

四、刷赞背后的挑战:数据泡沫与社交异化

尽管“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”看似解决了用户的“社交焦虑”,但其背后隐藏着多重挑战。

对平台而言,刷赞行为破坏了社交生态的真实性。QQ的核心价值在于“即时通讯”与“熟人社交”,而虚假点赞数据会让用户对平台的信任度下降——当“赞数”不再代表真实互动,社交货币便失去意义。为此,平台持续升级反作弊技术:例如引入“机器学习算法”分析点赞行为模式,建立“用户信用分”体系,对频繁刷赞的账号进行梯度处罚(从限赞到封号)。

对用户而言,刷赞可能导致“社交能力退化”。长期依赖数据满足感,会让用户忽视真实社交中的情感投入——例如,与其花时间经营人际关系,不如花10元购买1000赞。这种“数据依赖症”会形成恶性循环:越刷赞越追求数据,越不重视真实互动,最终陷入“虚拟社交繁荣,现实社交贫瘠”的困境。

更深层的是,刷赞现象折射出当下社交评价体系的单一化。当“点赞数”成为衡量社交价值的唯一标准,用户会被迫陷入“数据竞赛”,甚至为了刷赞发布低质内容(如“求赞”“互赞”),进一步污染社交内容生态。社交的本质是真实的情感连接,而非数据的虚假繁荣——这是刷赞软件无法替代的核心价值。

五、理性看待社交数据:回归真实的互动本质

面对“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”的诱惑,用户需清醒认识到:社交数据的“量”无法替代“质”。一个拥有100个真实好友、每条动态都有10条真诚评论的账号,远比一个拥有10000个赞、却无真实互动的账号更有社交价值。

对平台而言,除了技术反作弊,更需构建多元化的社交评价体系——例如增加“深度互动”权重(如评论、转发、私聊),减少对“点赞数”的过度强调,引导用户从“刷数据”转向“做内容”。

对用户而言,与其纠结于“如何通过软件给自己刷QQ名片赞”,不如投入时间经营真实的社交关系:在朋友生日时发送一句祝福,在同事遇到困难时主动伸出援手,在兴趣社群中分享有价值的观点。这些真实的互动,才是构建长久社交关系的基石。

毕竟,社交平台的意义,是让我们在数字时代更靠近彼此,而非活在数据的泡沫里。当点赞回归“对内容的认可”,而非“对数字的追求”,社交生态才能真正健康起来。