微博作为国内最具影响力的社交媒体平台之一,既是公众获取信息、表达观点的重要渠道,也是多元文化碰撞与社交互动的场域。然而,近年来平台上愈演愈烈的刷赞行为与举报机制滥用,正以隐蔽而深刻的方式侵蚀着用户体验——前者通过扭曲信息分发逻辑制造虚假繁荣,后者则因尺度失衡与动机异化扼杀内容生态活力。这两种行为看似分属内容生产与监管两端,实则共同构成了对用户体验的多维度伤害,其背后折射的算法逻辑、平台治理与用户心理的复杂博弈,值得深入剖析。

刷赞行为:流量造假下的信息生态失序

刷赞本质是对社交媒体“点赞即认可”机制的系统性利用,通过技术手段或人工操作为内容快速积累虚假互动数据。在微博场景中,这一行为已形成完整的产业链条:从“点赞工作室”的批量操作,到通过机器人生成虚假流量,再到部分MCN机构为追求商业变现而组织的“刷赞任务”,其规模与隐蔽性远超公众想象。这种行为直接破坏了平台的内容分发逻辑——微博的推荐算法依赖点赞、转发、评论等互动数据判断内容质量,虚假数据会劣币驱逐良币,使优质内容因缺乏“流量加持”而被淹没,而低质甚至虚假内容却可能因刷赞获得更高曝光。

对用户而言,这种信息生态的失序首先导致“认知效率”的降低。当热搜榜单充斥着刷赞话题,当推荐页充斥着“数据造假”的明星动态或营销内容,用户获取真实、有效信息的成本急剧上升。其次,刷赞行为削弱了用户对平台的信任基础。社交媒体的互动数据本应是用户真实意愿的反映,当数据被操纵,用户会逐渐对“热门内容”“明星影响力”等关键指标产生怀疑,进而对平台的信息真实性失去信心。更深层的影响在于,刷赞行为扭曲了社交互动的本质——点赞本应是用户对内容的即时反馈,却异化为可交易的“数字商品”,这种异化让用户在参与互动时产生被欺骗感,降低了社交体验的纯粹性。

举报机制:从监督工具到“武器化”的异化

与刷赞行为的隐蔽性不同,微博举报机制的影响更多体现在“可见的压制”上。作为平台内容监管的重要工具,举报本应是用户抵制违规内容、维护社区秩序的正当途径,然而在实际使用中,其却因缺乏精准的审核标准与有效的滥用惩戒机制,逐渐演变为部分用户打压异见、发泄私愤的“武器”。

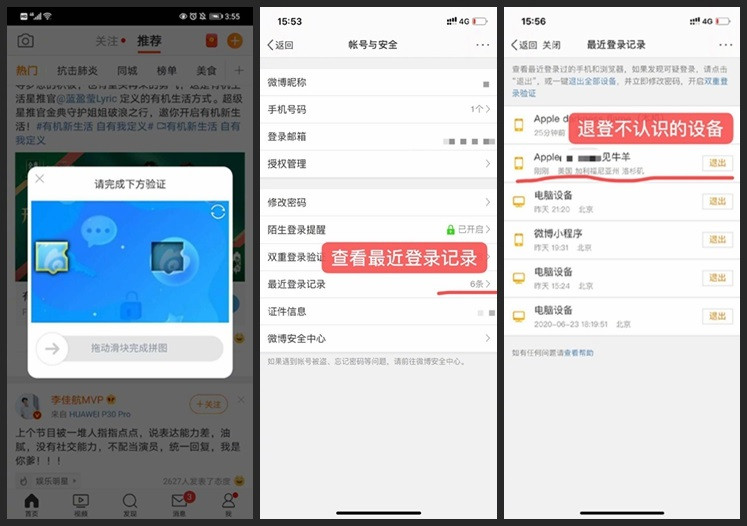

这种“武器化”首先体现在举报动机的偏差上。部分用户因观点分歧、粉丝对立或个人恩怨,对正常讨论内容甚至不同意见进行恶意举报,利用平台“先审核后申诉”的流程,让内容在审核期间被限流或删除。其次,举报审核标准的模糊性加剧了问题。微博社区公约虽有明确规范,但“低俗”“引战”“谣言”等概念的界定存在较大弹性,导致审核人员可能因主观判断误判内容,而申诉流程的繁琐与低效,又让创作者难以快速恢复内容可见度。

对用户体验而言,举报机制的异化造成了双重伤害。对内容创作者而言,频繁的恶意举报会抑制其创作积极性——当观点表达可能因举报而消失,当优质内容可能因审核误判被埋没,用户倾向于选择“安全”的平庸内容,甚至放弃表达,形成“寒蝉效应”。对普通用户而言,过度举报导致的内容审核严苛,压缩了公共讨论的空间:原本正常的观点碰撞可能被误判为“引战”,对社会现象的理性批评可能被贴上“负面”标签,用户逐渐在“自我审查”中失去表达欲,社交体验的丰富性与多元性随之下降。

双重困境:用户体验的系统性侵蚀

刷赞与举报行为看似独立,实则形成对用户体验的“夹击”:刷赞制造虚假繁荣,让用户陷入“信息茧房”;举报滥用则扼杀真实表达,让用户陷入“表达恐惧”。两者的叠加效应,进一步放大了用户体验的异化。

在信息获取层面,用户被置于“真假难辨”的困境中:刷赞让热门内容失去参考价值,举报让非主流观点难以传播,用户不得不在海量信息中耗费更多精力辨别真伪,甚至因信息过载而选择“逃离”。在社交互动层面,虚假互动数据让用户难以判断内容的真实受欢迎程度,恶意举报则让用户在评论、转发时心存顾虑——表达观点是否会遭举报?点赞内容是否会因刷赞关联而被限流?这种不安全感直接降低了社交互动的频率与质量。

更深层次的影响在于,刷赞与举报行为共同削弱了微博作为“公共领域”的功能。健康的公共领域需要真实的信息流动与多元的观点碰撞,而刷赞制造的“数据霸权”与举报导致的“表达压制”,让这一功能逐渐退化。用户在微博上看到的,更多是平台算法“想让他们看到的”和“不敢被举报的内容”,而非真实的社会图景与多元的公众意见,这种“被设计”的体验,显然背离了社交媒体连接人与信息、人与人的初心。

重建生态:从平台治理到用户自律的双向奔赴

解决刷赞与举报行为对用户体验的侵蚀,需要平台与用户的协同发力。在平台层面,需优化算法逻辑,降低单一互动数据对内容分发的权重,引入“内容质量评分”“用户真实行为追踪”等多维度指标,压缩刷赞的生存空间;同时,完善举报机制,明确举报审核标准,建立“恶意举报黑名单”,对滥用举报权的用户进行限制,保障创作者的表达权益。在用户层面,需提升媒介素养,理性看待点赞数据,拒绝参与刷赞等虚假互动行为;同时,坚守举报的“底线思维”,仅对真正违规内容进行举报,避免将监督工具异化为攻击武器。

归根结底,微博上的刷赞与举报行为,本质是平台生态失衡的集中体现——当流量成为唯一目标,当监管失去弹性,用户体验必然成为牺牲品。唯有重建以“真实性”为内核的内容生态,以“包容性”为准则的社区文化,才能让微博回归“连接一切”的本质,让用户在信息获取中感受到效率,在社交互动中感受到真诚,在观点表达中感受到自由。这不仅是平台可持续发展的必然要求,更是重塑用户体验的核心要义。