当“安安”在深夜划开短视频平台,连续刷过二十条宠物搞笑视频却只留下“已浏览”的记录时,“刷到不赞清”正成为无数用户无声的常态。这个看似简单的行为组合——浏览后既不点赞也不评论——实则折射出数字时代用户心理与平台逻辑的深层博弈。“安安刷到不赞清”不是用户的“懒惰”,而是信息过载下的一种理性选择,是平台算法与个体认知共同塑造的新消费范式。

一、从“被动接收”到“主动筛选”:认知负荷下的沉默防御

“安安刷到不赞清”的第一重密码,藏在人类大脑的认知机制里。在碎片化内容爆炸的今天,用户每天接触的信息量是20年前的300倍,这种“信息洪流”让大脑进入“节能模式”。点赞和评论需要调用认知资源——前者需要判断内容价值,后者需要组织语言表达观点,而“滑动-浏览-离开”则成为最低成本的消费方式。心理学中的“认知负荷理论”指出,当信息处理超过大脑负荷时,个体会本能选择“简化决策”。当“安安”连续刷到同质化的美妆教程、重复的剧情短剧时,内容无法突破“兴趣阈值”,大脑便自动关闭了互动开关,用“不赞清”完成对无效信息的过滤。

这种沉默防御还源于“审美疲劳”。平台算法为了追求“用户粘性”,不断推送“相似内容”,导致用户陷入“信息茧房”。当“安安”在第十条刷到“猫咪踩奶”的视频时,尽管前九条让她笑过,但重复的刺激会降低多巴胺分泌,互动欲望自然消退。“不赞清”本质上是用户对“算法投喂”的无声抗议——不是内容不够好,而是重复消耗了用户的情感预算。

二、平台算法的“互动陷阱”:流量焦虑下的逆反心理

“安安刷到不赞清”的第二重推手,是平台算法与流量逻辑的畸形互动。当前主流内容平台的推荐机制高度依赖“互动数据”——点赞、评论、转发是内容分发的核心指标,这催生了“互动至上”的运营逻辑:创作者为了获得流量,刻意设计“求赞求评”话术,甚至购买虚假互动;平台则通过“未读提醒”“互动引导”弹窗,不断刺激用户参与。然而,这种“强互动”设计反而适得其反。

当“安安”打开APP时,首页弹窗提醒“您关注的三位创作者发布了新内容,快去点赞吧”,视频播放中途跳出“给创作者点个赞鼓励一下”,评论区默认显示“赞”和“评论”按钮——这些“互动提示”打破了用户沉浸式体验,让原本放松的浏览变成“被任务绑架”的过程。心理学中的“心理抗拒理论”指出,当个体的自由选择受到限制时,会产生逆反心理。“安安刷到不赞清”可能是一种“反控制”行为:越是平台要求互动,越是用沉默来捍卫自主选择权。此外,平台对“爆款内容”的过度追捧,导致内容生态陷入“流量崇拜”——低俗化、同质化内容获得更多推荐,优质内容反而被淹没。当“安安”发现刷到的多是“标题党”“摆拍内容”时,“不赞清”便成为对劣质内容的“用脚投票”。

三、社交货币的贬值:从“表达需求”到“隐私保护”

在社交媒体早期,点赞和评论是重要的“社交货币”——通过表达态度、维系关系,用户能在虚拟世界中获得认同感。但如今,“社交货币”正在加速贬值,“安安刷到不赞清”的背后,是用户对社交价值的重新评估。

一方面,互动成本与回报失衡。过去,给朋友动态点赞是“情感支持”,现在却可能变成“社交负担”——需要判断关系亲疏、避免“点赞翻车”;评论更需谨慎,稍有不慎可能引发争议。当“安安”看到一条涉及社会议题的视频时,点赞可能被解读为“站队”,评论可能引来杠精,沉默反而成为最安全的“社交盔甲”。

另一方面,隐私保护意识觉醒。近年来,平台数据泄露、用户画像滥用等问题频发,让用户对“行为数据”更加警惕。点赞和评论会被平台记录并用于算法推荐,甚至可能被第三方获取。“安安”选择“不赞清”,本质上是对个人数据的“最小化暴露”——用沉默守护数字生活的边界。这种“隐私优先”心态,正让越来越多的用户从“积极互动者”变成“隐形浏览者”。

四、内容生态的“伪需求”:从“流量迎合”到“价值共鸣”

“安安刷到不赞清”的深层原因,还在于内容创作与用户需求的错位。当前,许多创作者陷入“算法依赖症”——为了迎合平台推荐机制,刻意追逐热点、堆砌关键词、制造“爽点”,却忽略了内容的真实价值。当“安安”刷到一条“3分钟学会高光修容”的视频时,发现内容千篇一律、缺乏个人见解,自然不会点赞;看到一条“底层逆袭的励志故事”,却发现情节虚假、刻意煽情,更不会浪费情感去评论。

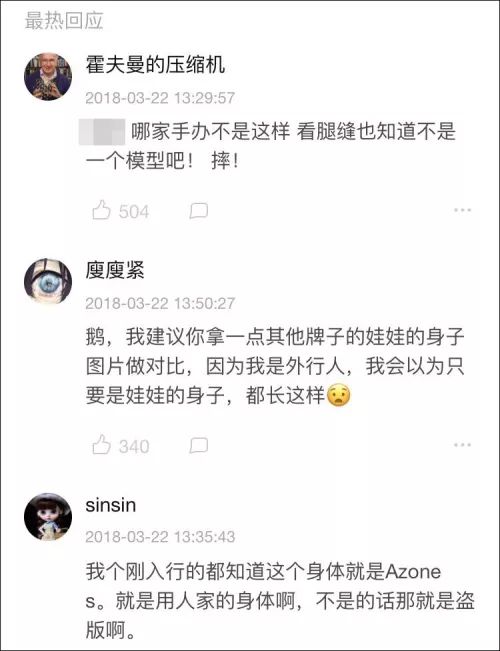

用户真正渴望的,是能引发“价值共鸣”的内容:有深度的观点、真实的情感、独特的视角。“安安刷到不赞清”不是拒绝互动,而是拒绝“伪互动”——当内容无法触动内心,点赞和评论便失去了意义。正如一位用户在社交平台吐槽:“我现在很少点赞了,因为大部分内容都像‘工业糖精’,甜得没有灵魂;真正让我想转发的,是那些让我哭、让我笑、让我思考的东西。”这种对“优质内容”的呼唤,正在倒逼创作者从“流量思维”转向“用户思维”。

五、从“沉默的大多数”到“精准的连接者”:“不赞清”背后的用户觉醒

“安安刷到不赞清”并非消极的冷漠,而是用户在信息过载时代的“主动觉醒”。越来越多的用户开始拒绝“无意义的互动”,转向“精准的连接”——他们不会给普通短视频点赞,但会给朋友的真实生活动态认真评论;不会跟风“爆款挑战”,但会收藏有价值的知识科普;不会盲目追星,但会对真正尊重用户需求的创作者长期关注。

这种转变正在重塑内容生态。平台算法也在逐渐调整——部分平台开始降低“互动数据”的权重,增加“完播率”“收藏率”“转发率”等指标;创作者开始意识到,“讨好算法”不如“打动用户”,真诚的内容反而能获得更稳定的粉丝粘性。“安安刷到不赞清”的背后,是用户对“优质内容”的投票,是平台生态从“流量狂欢”到“价值深耕”的转折点。

“安安刷到不赞清”不是用户的“冷漠症”,而是数字时代信息消费的理性回归。当平台开始从“流量崇拜”转向“价值深耕”,当创作者用真诚替代套路,用户的每一次“不赞清”背后,都藏着对优质内容最真实的期待——毕竟,真正的连接,从来不需要“点赞”来证明。在信息爆炸的未来,“沉默的大多数”或许正用最安静的方式,推动着内容生态向更健康的方向发展。