在社交平台以“人脉链接”为核心的场景中,“刷名片赞”逐渐成为部分用户快速积累社交资本、提升账号可见性的灰色手段,但其背后潜藏的账号安全风险,尤其是“是否导致账号冻结”的疑问,始终悬停在用户头顶。要解答这一问题,需穿透表面行为,深入平台风控逻辑、用户行为边界与平台治理趋势的多重维度,而非简单归因于“刷赞即封”。

刷名片赞的行为本质:从“社交润滑剂”到“风险催化剂”

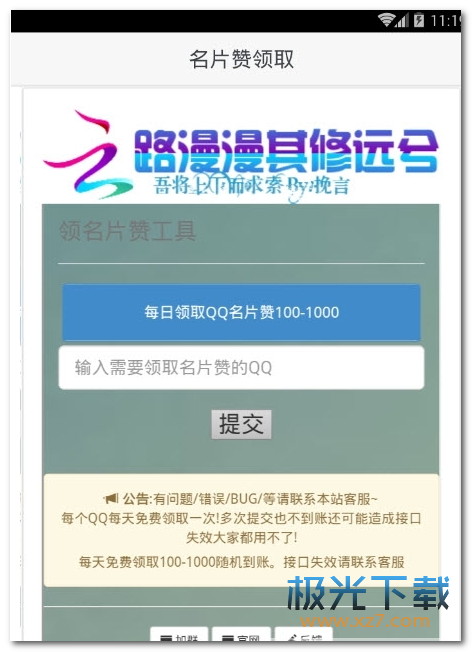

“刷名片赞”的核心逻辑是通过非自然方式快速提升个人主页或名片内容的点赞量,塑造“高人气”或“高认可度”的人设。在职场社交场景中,用户可能通过点赞数量传递“资源丰富”“人脉广泛”的信号;在内容分发平台,点赞量直接影响内容曝光权重,催生“点赞换流量”的利益链。这种行为看似 harmless,实则已脱离社交互动的本质——它依赖工具化、规模化的操作(如批量点击、第三方脚本、人工众包等),将本应基于真实关系的互动异化为数据游戏。当点赞行为脱离“真实意愿”的内核,平台的风控系统便会将其标记为“异常信号”,而账号冻结正是平台对极端异常行为的终极处置手段之一。

平台检测逻辑:从“数量异常”到“行为模式”的立体识别

账号是否因刷赞被冻结,关键在于平台如何界定“违规”。现代社交平台的风控机制早已超越“点赞数超阈值”的单一维度,转向多维度的行为模式识别。具体而言,检测系统会关注三个核心指标:

一是行为频率的异常性。正常用户的点赞行为呈现“分散性、间歇性”特征,例如每天在不同时段、对不同类型内容进行少量互动;而刷赞行为往往在短时间内(如1分钟内对数百个名片发起点赞)形成“脉冲式”数据高峰,这种违背人类行为习惯的模式极易被算法捕捉。

二是行为链条的关联性。若账号在刷赞的同时伴随其他异常操作——如频繁切换设备、使用虚拟号码注册、关注大量低质账号或参与点赞交易,平台会将其判定为“恶意团伙作案”或“作弊账号”,这类账号的冻结风险远高于单纯刷赞的个人用户。

三是行为对象的非真实性。正常用户的点赞对象多为熟人、同事或兴趣相关内容;而刷赞行为往往对“无关联、无互动”的陌生名片发起批量点赞,这种“无差别攻击式”互动脱离了社交场景的合理性,成为平台重点打击对象。

冻结的触发边界:从“警告”到“封号”的阶梯式处罚

并非所有刷赞行为都会直接导致账号冻结,平台通常采取“阶梯式处罚”,根据违规严重程度逐步升级:

轻度违规(如偶尔手动快速点赞)可能触发“限流”——内容被降低推荐权重,点赞量增长停滞;中度违规(如使用第三方工具批量点赞)可能面临“功能限制”,如暂时禁止点赞、关注或发送名片;重度违规(如组织团伙刷赞、交易虚假数据或多次违规拒不整改)才会触发“账号冻结”,即永久或临时限制登录。

值得注意的是,平台对“个人用户”与“商业主体”的处罚尺度存在差异。普通用户若首次违规且情节轻微,通常以警告为主;但企业账号、MCN机构等商业主体一旦涉及刷赞,可能因“违反商业诚信原则”被直接冻结,且申诉成功率较低。这背后的逻辑是:商业账号的行为直接影响平台生态健康,平台对其违规行为的容忍度远低于个人用户。

用户认知误区:“少量刷赞安全论”的致命陷阱

许多用户存在“少量刷赞没事”的认知误区,认为只要控制数量、避免使用工具即可规避风险。但这种观点忽略了平台风控系统的进化速度——如今的算法已能精准识别“人工模拟”的点赞行为。例如,有用户通过“手动+分散时间”的方式刷赞,看似规避了数量异常,但系统会通过“行为轨迹一致性”(如每次点赞间隔时间固定、滑动路径相似)判定其非自然;还有用户使用“虚拟设备+代理IP”隐藏身份,但设备指纹、IP归属地异常仍会暴露作弊痕迹。

更隐蔽的风险在于“关联账号封禁”。若用户使用同一手机号、同一设备登录多个账号进行刷赞,平台会判定为“矩阵式作弊”,不仅违规账号被封,关联账号也可能受牵连。这种“连带处罚”机制,让“少量刷赞”的安全边际变得极其脆弱。

治理趋势:从“事后封禁”到“事前预防”的生态重构

随着社交平台对“真实社交”的重视,对刷赞行为的治理已从“事后封禁”转向“事预防”。一方面,平台通过AI算法建立“用户行为健康度模型”,实时评估账号的互动真实性——例如,通过分析点赞用户的画像匹配度(如互相关注率、共同好友数)、互动内容的关联性,动态调整账号的社交权重;另一方面,平台强化“行为溯源”机制,对点赞交易链路(如群聊接单、第三方平台交易)进行监测,从源头上切断刷赞的供应链。

未来,随着区块链、大数据技术的应用,平台可能推出“社交信用体系”,将用户的互动行为转化为可量化的信用分。刷赞等违规行为将直接扣除信用分,低分账号不仅面临功能限制,还可能被限制参与平台的核心活动(如职场招聘、商业合作)。这种“信用绑定”机制,将让刷赞的“收益-风险比”进一步失衡。

回归本质:账号安全的核心是“行为真实性”

回到最初的问题:“用户当前刷名片赞的行为是否会导致账号被冻结?”答案并非简单的“会”或“不会”,而是取决于行为的“异常程度”与“平台治理逻辑”。但可以肯定的是,随着平台风控体系的完善,刷赞行为的生存空间正在被急剧压缩。对用户而言,与其在“灰色地带”试探规则边界,不如回归社交的本质——通过真实互动、优质内容积累人脉与信任。毕竟,账号的价值永远建立在“真实”的基础上,而任何试图通过数据造假“走捷径”的行为,最终都可能在规则面前付出沉重代价。