贝塔刷赞服务是否真的能提升社交媒体用户参与度?这一问题已成为内容创作者、品牌方乃至普通用户热议的焦点。随着社交媒体竞争日趋白热化,“点赞”作为最直观的互动数据,被许多人视为衡量内容影响力的标尺。于是,各类贝塔刷赞服务应运而生,承诺“一键提升点赞量”“快速打造爆款潜质”。但剥开数据的外衣,这类服务究竟是提升参与度的“加速器”,还是透支账号价值的“隐形毒药”?

贝塔刷赞服务的运作逻辑:数据制造的“虚假繁荣”

贝塔刷赞服务的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,为特定内容批量增加点赞量。其操作模式通常包括:用户提交链接与需求量,服务商通过“养号矩阵”(大量虚拟账号)或“第三方接口对接”实现点赞秒到。这类服务往往以“性价比高”“见效快”为卖点,吸引急于提升账号权重的创作者——毕竟,在社交媒体算法中,高点赞量往往意味着更高的初始推荐权重,进而可能带来更多自然流量。

从表面看,贝塔刷赞似乎能快速“激活”内容:一条原本只有几十个赞的笔记,一夜之间飙升至数万,评论区也随之涌入“太赞了”“学到了”等看似真实的互动。这种“数据暴涨”的视觉冲击,容易让创作者产生“参与度提升”的错觉,甚至误以为内容获得了广泛认可。然而,这种“繁荣”的本质是什么?是真实用户的主动选择,还是算法与技术的“数字游戏”?

短期数据≠长期参与度:被忽视的“互动质量陷阱”

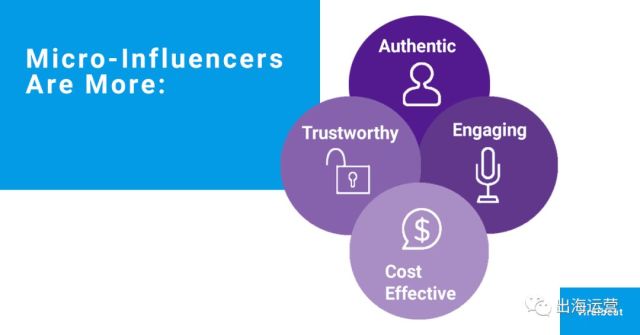

社交媒体用户参与度的核心,从来不是单一的点赞数字,而是用户与内容、用户与用户之间的“深度连接”。点赞只是参与度的表层指标,真正有价值的参与包括评论、转发、收藏、二次创作等能体现用户情感投入的行为。贝塔刷赞服务能制造点赞量的虚假繁荣,却无法复制真实用户的互动逻辑。

例如,一条获得10万刷赞的美食视频,评论区却只有“刷屏的点赞表情”和几句“模板化评论”,缺乏对食材、做法的具体讨论;而另一条仅有1000个赞的视频,评论区却充满了“已复刻”“求教程”的深度互动。前者看似“高参与”,实则是“数据空壳”——用户只是被动点赞,并未产生情感共鸣或行动转化;后者虽然数据平平,却通过真实互动构建了用户粘性。这种差异恰恰说明:贝塔刷赞能提升“点赞量”这一数据指标,却无法提升“用户参与度”的本质内涵。

算法的“反作弊铁网”:刷赞服务的“致命短板”

随着社交媒体平台对内容质量的重视,算法对虚假数据的识别能力已迭代至新高度。抖音、小红书、微博等平台均设有“反作弊系统”,通过分析用户行为轨迹(如点赞频率、设备指纹、账号活跃度)、内容互动逻辑(如点赞与评论比例、用户停留时长)等维度,精准识别异常数据。一旦被判定为“刷量”,轻则删除虚假点赞、限流内容,重则封禁账号。

更关键的是,算法的推荐逻辑早已从“唯数据论”转向“质量优先”。即使刷赞服务暂时骗过了初始推荐,内容能否持续获得流量,仍取决于用户的真实反馈——完播率、评论互动率、转发分享率等“硬指标”。如果一条刷赞内容无法留住用户,算法会迅速降低其推荐权重,导致“高开低走”:初始数据看似亮眼,后续却陷入“无人问津”的尴尬。这种“昙花一现”的流量,不仅无法提升长期参与度,反而可能因数据异常导致账号被平台“打入冷宫”。

用户信任的“透支危机”:刷赞对品牌与个人的隐性伤害

对品牌方而言,社交媒体的核心价值是建立用户信任。当消费者发现品牌账号的“高赞”下多是“僵尸评论”或“重复话术”,这种“数据造假”的行为会直接损害品牌形象。例如,某美妆品牌通过贝塔刷赞打造“爆款口红”人设,却被网友发现“10万赞下无真实买家秀”,最终引发“虚假宣传”质疑,销量断崖式下跌。这种“信任透支”的代价,远高于刷赞带来的短期流量收益。

对个人创作者而言,依赖刷赞服务更可能陷入“数据依赖症”。当习惯了用虚假点赞量衡量内容价值,创作者会逐渐忽视对用户真实需求的洞察,转而沉迷于“如何刷更多赞”的技巧,最终导致内容质量下滑、粉丝流失。更严重的是,一旦账号被平台标记为“刷号”,创作者多年积累的信誉可能毁于一旦——毕竟,社交媒体生态中,“真实”永远是用户最珍视的底层逻辑。

趋势转向:从“刷量竞赛”到“真实运营”的理性回归

近年来,随着平台监管趋严和用户审美提升,社交媒体运营的逻辑正在发生根本性变化:用户不再盲目追捧“高赞内容”,而是更关注“内容能否解决我的问题”“能否引发我的情感共鸣”。品牌与创作者也逐渐意识到,贝塔刷赞等“捷径”无法带来可持续的参与度提升,唯有深耕内容价值、构建真实用户连接,才能在竞争中立足。

例如,知识博主@小透明逆袭记 曾尝试通过贝塔刷赞打造“爆款笔记”,却因评论区虚假互动被粉丝质疑,最终选择停用服务,转而聚焦用户痛点创作干货内容。半年后,虽然点赞量未再“暴涨”,但粉丝粘性显著增强,私信咨询量提升3倍,商业合作邀约也变得更加精准。这一案例印证了一个趋势:社交媒体的“流量红利”正在从“数据造假”转向“价值创造”,真实参与度才是账号长青的核心密码。

结语:参与度的本质是“真诚”,而非“数字”

贝塔刷赞服务或许能在短期内制造“点赞繁荣”,但这种繁荣如同建立在沙地上的城堡,一遇真实用户与算法的“浪潮”便会轰然倒塌。社交媒体用户参与度的提升,从来不是靠虚假数据堆砌,而是靠内容击中用户需求、互动引发情感共鸣、运营构建信任关系。对创作者与品牌而言,与其将时间与金钱投入贝塔刷赞的“数字游戏”,不如回归内容本质——用真诚打动用户,用价值留住用户。毕竟,在社交媒体的长跑中,能穿越周期的永远是“真实”,而非“虚假”的点赞数字。