手机刷赞病毒软件,并非简单的流量作弊工具,而是潜伏在社交需求背后的数字“寄生虫”。它以“一键刷赞”“快速涨粉”为诱饵,实则是将恶意代码植入用户设备的恶意软件,其危害远超违规操作数据的范畴——它窃取隐私、控制设备、破坏生态,已成为移动互联网安全的隐形杀手。这类软件的滋生,折射出部分用户对“流量焦虑”的病态追求,更暴露出网络空间中技术滥用与安全防护的深层矛盾。

手机刷赞病毒软件的核心特征,在于“伪装性”与“破坏性”的叠加。普通刷赞软件多通过模拟人工操作或调用平台接口违规提升数据,本质是违反平台规则的“流量造假”;而手机刷赞病毒软件则是在此基础上叠加了“病毒属性”:它伪装成正规应用,诱导用户下载安装后,会悄无声息地获取设备最高权限,植入木马程序,甚至将手机变为“肉鸡”受黑客远程控制。两者的核心区别在于,前者仅挑战平台规则,后者则直接触犯法律,威胁用户人身与财产安全。例如,某款名为“赞霸”的病毒软件,在用户下载后不仅会自动给指定内容刷赞,还会后台收集微信聊天记录,并利用其通讯录向好友发送带病毒链接的诈骗短信,其危害已从“流量造假”升级为“复合型犯罪”。

对个人用户而言,手机刷赞病毒软件的危害是全方位的。最直接的,是隐私数据的“裸奔”——通讯录、短信记录、聊天内容、支付密码等敏感信息会被恶意程序窃取,进而被用于精准诈骗或身份盗用。2023年国家网络安全应急中心数据显示,因恶意软件导致的信息泄露事件中,超30%与伪装成“工具类”APP的病毒软件相关,其中“刷赞涨粉类”占比最高。更深层的,是设备控制权的丧失——病毒软件可在后台开启摄像头、监听通话、发送恶意短信,甚至利用你的社交账号向好友传播病毒,形成“一人感染,群链沦陷”的连锁反应。对企业或机构用户而言,员工设备若感染此类病毒,可能导致内部数据泄露,商业机密面临风险。其危害的隐蔽性在于,初期往往仅表现为手机卡顿、流量异常消耗等“小症状”,用户易忽视,待发现时往往已造成不可逆的损失。

这类病毒的传播路径精准抓住了用户心理。多藏匿于短视频平台的“教程链接”、社交群的“破解版工具”、甚至某些应用市场的“山寨应用”中,以“免费”“高效”为幌子诱导下载。其运作模式通常分四步:第一步,“钓鱼诱饵”——制作界面高度仿真的刷赞工具,标注“支持抖音/小红书/微信视频号全平台”,吸引用户点击;第二步,“静默安装”——利用安卓系统的“未知来源应用”漏洞或iOS的“企业证书”绕过审核,在用户不知情时完成安装;第三步,“权限收割”——以“刷赞需要权限”为由,骗取通讯录、存储、甚至系统权限;第四步,“恶意变现”——通过窃取信息牟利、控制设备挖矿、或勒索用户付费“解锁”。整个链条中,开发者、传播中介、“水军”团伙形成黑色产业链,单款病毒软件可感染数百万设备,非法获利超千万元。

手机刷赞病毒软件的泛滥,与当前社交平台的“流量至上”逻辑密切相关。在算法推荐机制下,高赞内容往往能获得更多曝光,催生了部分用户的“数据崇拜”。一些人试图通过捷径获取虚假流量,却不知已踏入病毒陷阱。这种“需求侧”的畸形追求,与“供给侧”的技术滥用形成恶性循环——病毒软件开发者正是利用用户的焦虑心理,不断迭代伪装手段,从早期的“简单刷赞”升级为“多功能复合型病毒”。例如,近期出现的“刷赞+贷款诈骗”组合型病毒,在窃取用户信息后,会精准推送“低息贷款”广告,诱导其点击钓鱼链接,最终导致财产损失,这种“流量造假”与“精准诈骗”的结合,让防范难度倍增。

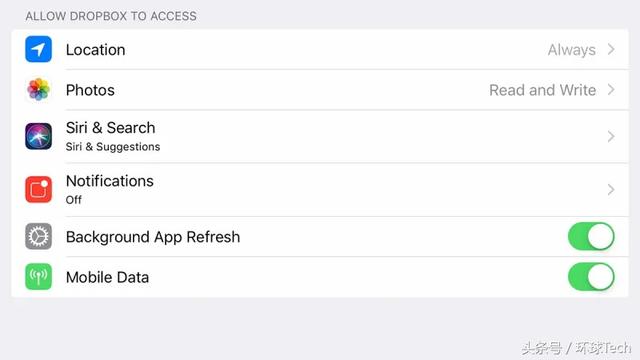

防范手机刷赞病毒软件,需从“认知升级”与“技术防护”双管齐下。对用户而言,首先要破除“流量焦虑”——社交平台的核心价值在于真实连接,而非虚假数据,追求“速成赞粉”反而可能因小失大。其次,养成“安全下载”习惯:仅从官方应用商店获取APP,不点击来源不明的链接,安装时仔细查看权限请求(如“刷赞软件”索要通讯录权限需高度警惕)。同时,开启手机自带的“安全防护”功能(如苹果的“App跟踪透明度”、安卓的“安全中心”),定期查杀病毒。对平台而言,需强化技术监测能力:通过AI算法识别异常点赞行为(如短时间内大量非自然互动),对可疑应用下架处理,并建立“一键举报”通道,缩短病毒传播周期。监管部门则应加大对黑色产业链的打击力度,明确“开发、传播、使用恶意软件”的法律责任,从源头遏制病毒滋生。

手机刷赞病毒软件的泛滥,本质是数字时代“流量至上”异化的产物。当用户为虚荣心付费,为虚假流量让渡安全底线,最终可能失去的远比得到的更多。唯有回归社交的本质——真诚互动、真实表达,才能让技术真正服务于人的需求,而非成为伤害我们的工具。在网络安全日益重要的今天,擦亮双眼、守住底线,既是对个人信息的保护,也是对清朗网络空间的共建。