在当前社交媒体高度渗透日常生活的背景下,“点赞”已超越简单的互动符号,演变为衡量内容价值、账号影响力乃至个人商业能力的核心指标。随之衍生的“刷赞平台”也因此成为灰色产业链中不可忽视的一环,而“什么是目前最大的刷赞平台”这一问题,答案远非某个单一工具或网站能概括——其“最大”并非指向用户量或交易额的单一维度,而是由技术成熟度、产业链完整性、对社交媒体信任体系的渗透深度共同构成的复杂生态体系。这一生态的底层逻辑,是流量焦虑与数据崇拜催生的畸形需求,而其“最大”的体现,恰恰在于它如何通过技术迭代与模式创新,将“刷赞”从个体行为升级为工业化、规模化的服务网络。

刷赞平台的本质:从工具到生态的进化

要理解“最大的刷赞平台”,需先剥离其表象,直击核心。刷赞平台并非简单的“点赞机器”,而是集技术研发、流量采购、用户触达、风险规避于一体的服务系统。其底层架构通常包含三大模块:模拟真实用户行为的技术引擎(如IP动态切换、设备指纹模拟、点击轨迹仿真)、规模化流量来源(涵盖从僵尸账号到真人众包的多元渠道)、针对平台算法的对抗机制(如规避风控系统的识别逻辑)。这种工业化能力,使其能够满足从个人博主“快速起号”到企业品牌“数据造假”的全场景需求,从而在规模上远超单一工具的局限。

当前市场中的刷赞服务,已形成“平台-代理-终端用户”的三级架构。上游是技术研发方,提供底层算法与流量池;中游是各类代理服务商,通过差异化套餐(如“真人点赞vs机器点赞”“国内流量vs海外流量”)对接下游需求;下游则是个人、商家、MCN机构等终端用户。这种分工协作的产业链,使得“最大的刷赞平台”并非某个可见的网站或APP,而是隐藏在幕后的技术赋能者与流量整合者——他们通过B2B模式支撑起无数B2C服务,其“最大”体现在对整个产业链的控制力与资源调配能力上。

“最大”的维度:用户规模、需求广度与技术壁垒

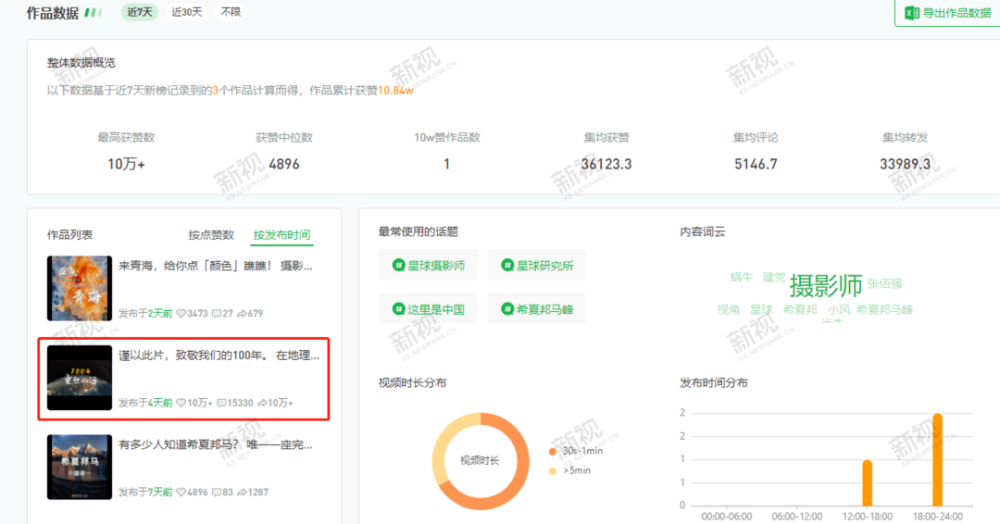

判断刷赞平台“大小”需多维审视,用户规模是最直观的指标。据行业内部数据估算,国内活跃刷赞用户已突破千万量级,其中中小商家占比超60%,个人博主(含求职者、自由职业者)占30%,剩余10%为MCN机构或企业营销部门。这种庞大的用户基数,源于社交媒体生态中“数据=价值”的功利化导向:电商卖家需高点赞量提升商品转化率,求职者刷赞简历曝光量,网红博主靠点赞数据吸引广告合作,甚至部分企业通过刷赞伪造“品牌热度”误导投资者。需求的广泛性,为刷赞平台提供了持续生长的土壤。

技术壁垒则是决定“最大”的关键。早期刷赞依赖人工点击或简单脚本,易被平台识别;如今头部刷赞平台已通过AI技术实现“拟人化”操作——例如,通过分析真实用户的点赞时间分布(如工作日晚上8-10点高峰期)、互动路径(如先浏览3秒再点赞)、设备型号与系统版本(匹配目标受众画像),生成无法被算法区分的“虚假真实”数据。部分领先企业甚至投入研发“动态IP池”,通过模拟不同地域、不同网络的用户行为,进一步降低风控风险。这种技术投入,使得头部平台在服务稳定性、隐蔽性上形成碾压性优势,自然成为用户的首选,从而在市场份额上占据绝对领先。

灰色产业链的“最大公约数”:流量焦虑与监管博弈

刷赞平台的“最大”,本质上是流量焦虑与监管博弈的产物。在社交媒体平台“流量至上”的规则下,点赞量直接触达算法推荐机制——高点赞内容更容易进入流量池,获得更多曝光,形成“数据增长-流量倾斜-商业变现”的正循环。这种规则催生了“数据刚需”,而监管滞后性则为刷赞平台提供了生存空间。尽管网信办多次开展“清朗”行动,打击流量造假,但刷赞平台总能通过“技术对抗-模式迭代”规避风险:例如,从直接买卖点赞转向“互动套餐”(点赞+评论+转发组合),从国内流量转向海外流量(利用部分平台对海外IP的监管薄弱),从公开交易转向私域流量(通过微信群、Telegram等渠道接单)。

值得注意的是,刷赞平台的“最大”还体现在其对社交媒体信任体系的侵蚀。当点赞数据可以“购买”,内容价值便失去真实性基准——用户无法判断高赞内容是优质创作还是数据堆砌,广告主难以评估网红账号的真实影响力,平台算法也可能被虚假数据误导,导致优质内容被埋没。这种信任危机,使得刷赞平台成为社交媒体生态的“毒瘤”,但其背后反映的,是整个行业对“流量标准”的过度依赖。

趋势与挑战:当“刷赞”遇上社交媒体变革

随着社交媒体平台对流量造假的打击升级,刷赞平台的“最大”地位正面临挑战。一方面,抖音、微博等平台已引入“AI识别+人工审核”双重机制,通过分析用户行为异常(如短时间内大量点赞同一账号、无浏览记录的点赞)精准拦截刷赞行为;另一方面,部分平台开始弱化点赞显示(如Instagram隐藏点赞数、抖音以“喜欢”替代“点赞”),试图从数据维度降低“点赞崇拜”的负面影响。

但技术迭代与规则变革,并未彻底终结刷赞需求。相反,部分刷赞平台开始向“合规流量服务”转型——例如,通过内容分发平台为创作者匹配真实用户互动,而非单纯的数据造假。这种转型虽披上“合规”外衣,但仍游走在灰色地带。未来,刷赞平台的“最大”能否持续,取决于社交媒体平台能否重构价值评价体系,以及用户能否摆脱“数据焦虑”,回归对内容真实性的追求。

归根结底,“目前最大的刷赞平台”并非某个具体工具,而是流量焦虑与数据崇拜共同催生的畸形生态。它以技术为矛、以需求为盾,在监管与对抗中不断迭代,其“最大”的体现,是对社交媒体信任体系的深度渗透。要破解这一困局,不仅需要平台强化风控、完善规则,更需要整个行业重新审视“点赞”的价值——当互动回归真实、内容回归本质,刷赞平台自然会失去生存的土壤。这或许才是对“什么是目前最大的刷赞平台”这一问题的终极解答。