医美广告平台的刷赞刷评论行为已成为行业毒瘤,不仅扭曲了市场竞争秩序,更严重误导消费者决策,损害行业信任根基。随着医美市场爆发式增长,线上广告获客成本攀升,部分机构为快速引流铤而走险,通过技术手段或人工组织虚假互动数据,制造“口碑爆棚”假象。这种行为看似短期提升转化率,实则透支行业信誉,最终导致劣币驱逐良币——真正注重医疗质量与服务的机构被淹没在虚假数据泡沫中,消费者则在虚假宣传中面临安全风险。因此,构建多层次、立体化的监管体系,对医美广告平台的刷量行为进行精准治理,已成为行业健康发展的核心命题。

刷赞刷评论行为的危害远超数据失真本身。从消费者视角看,虚假评论直接影响决策判断,当“99%好评”“万人推荐”背后是机器批量生成的无效信息时,消费者基于错误信息选择的医美项目可能存在资质不全、操作不当等隐患,轻则效果不达预期,重则引发医疗事故。从行业生态看,刷量行为破坏了公平竞争环境,中小机构若不参与刷量则难以获客,被迫卷入恶性循环;头部机构即便抵制,也因虚假数据干扰难以通过真实口碑建立差异化优势。更严重的是,长期虚假宣传会削弱公众对医美行业的整体信任,当消费者对所有广告数据都持怀疑态度时,行业将陷入“塔西佗陷阱”——无论真假信息皆不被信任,最终损害的是所有从业者的生存空间。

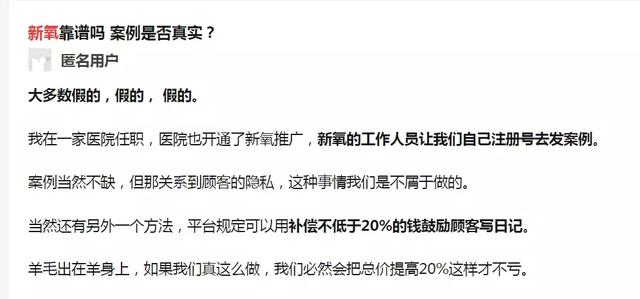

当前监管面临的核心挑战在于技术对抗的动态性与责任链条的复杂性。刷量手段已从早期的人工“水军”进化为AI模拟、设备集群控评等隐蔽形式,例如通过模拟真实用户行为轨迹(如随机浏览时长、间隔互动)规避平台算法检测,甚至利用境外服务器跳转IP,增加溯源难度。同时,医美广告平台的监管责任边界模糊:平台作为信息发布方,需对广告内容真实性负责,但刷量行为往往通过第三方技术服务商完成,平台难以实时拦截;部分平台为追求广告收入,对刷量行为“睁一只眼闭一只眼”,甚至默许第三方服务商入驻,形成灰色产业链。此外,跨区域监管协作不足也加剧治理难度——医美机构注册地、广告投放地、刷量实施地可能分属不同省份,数据调取、证据固定面临行政壁垒。

技术监管手段的创新是破解刷量难题的关键突破口。基于大数据与人工智能的动态监测系统已具备识别异常数据的能力:通过建立用户行为基线模型(如普通用户日均评论次数、点赞时间分布规律),可快速定位“非自然互动”数据(如同一IP地址短时间内对多个医美项目集中点赞、评论内容高度模板化)。例如,某头部平台引入图神经网络技术,通过分析评论账号之间的社交关联(如关注关系、转发路径),成功识别出“刷评矩阵”——由数百个虚假账号组成的互推网络,其评论内容、发布时间高度同步,人工排查几乎不可能发现。区块链技术的应用则为数据溯源提供可信支撑,将医美广告的互动数据(点赞、评论、转发)实时上链存证,确保数据从产生到展示的全流程不可篡改,一旦发现刷量行为,可通过链上记录快速定位篡改节点与责任主体。值得注意的是,技术手段需与人工复核结合,避免因算法误判导致优质用户被误伤,例如对“真实用户因活动集中互动”等合理情况设置例外机制。

压实平台主体责任是切断刷量利益链的核心环节。医美广告平台需建立“全生命周期审核机制”:在广告上线前,强制核验机构医疗执业许可证、医师执业证书等资质,对广告中涉及的“案例对比”“用户评价”等内容要求提供原始素材与授权证明;在广告投放中,通过实时监测系统拦截异常数据,对疑似刷量行为触发自动预警(如评论量24小时增长超500%),并要求广告主提供合理解释;在广告下线后,保留数据至少6个月,便于监管部门追溯核查。同时,平台应建立“双向惩戒”机制:对参与刷量的广告主,采取限制流量、暂停投放资格、纳入行业黑名单等措施;对协助刷量的第三方服务商,终止合作并向监管部门通报其违法行为。某平台试行的“广告信用分”制度值得借鉴——将广告主的互动数据真实性、投诉率等指标量化评分,信用分低于阈值的广告主需缴纳更高保证金,倒逼机构主动抵制刷量。

行业自律与消费者教育形成治理合力。行业协会应牵头制定《医美广告数据真实性公约》,明确禁止刷量行为的行业规范,建立“黑名单”共享机制,让违规机构在行业内寸步难行。医美机构需转变营销思维,从“流量崇拜”转向“口碑深耕”,通过提升医疗质量、优化服务体验积累真实用户评价,例如建立“术后随访档案”,邀请真实用户分享体验,用专业度赢得信任。消费者教育同样不可或缺,平台可在广告页面显著位置标注“数据真实性声明”,并开设“辨别虚假评论”科普专栏,教用户识别“刷评特征”(如评论内容空洞无细节、账号注册时间短无历史互动、集中发布相同模板文案等),当消费者具备“用脚投票”的能力,虚假数据将失去生存土壤。

政策法规的完善为监管提供刚性支撑。现有《广告法》《电子商务法》《互联网广告管理办法》已对虚假宣传作出禁止性规定,但需进一步细化医美广告领域的实施细则:明确“刷赞刷评论”属于虚假广告范畴,规定平台需建立“数据异常响应机制”,对未履行审核义务的平台处以广告费用5倍以上10倍以下罚款;将刷量行为纳入《反不正当竞争法》的“商业混淆”条款,对组织刷量的第三方服务商追究法律责任;建立跨部门联合执法机制,市场监管、网信、公安等部门共享数据,对跨区域刷量案件开展“全链条打击”。此外,可借鉴金融领域“吹哨人”制度,鼓励内部举报刷量行为,对举报人给予奖励,压缩灰色操作空间。

医美广告刷量治理的本质是重塑行业信任的过程。当虚假数据被清除,真正优质的服务与专业的医疗技术才能脱颖而出,消费者才能在透明环境中做出理性选择,行业才能从“流量内卷”转向“价值竞争”。这需要技术、平台、行业、政策的多方协同,更需要回归医疗本质——医美作为医疗行为,安全与效果永远是第一位的,任何试图通过虚假宣传走捷径的行为,终将被市场与监管淘汰。唯有构建“不敢刷、不能刷、不想刷”的长效机制,医美行业才能实现从野蛮生长到高质量发展的跨越,让美丽事业回归医疗初心。