代刷名片赞平台真的能增加点赞吗?这个问题困扰着不少急于提升社交媒体账号运营数据的个人与企业。在流量焦虑驱动的社交生态中,“点赞”作为最直观的数据反馈,其数量增长常被等同于影响力的提升,而代刷平台正是抓住了这种需求,承诺“快速涨赞”“真实用户点赞”。但剥离营销话术,我们需要从操作逻辑、数据真实性、长期价值三个维度,拆解这类平台所谓的“增加点赞”究竟是什么,以及这种增加能否真正转化为账号的可持续价值。

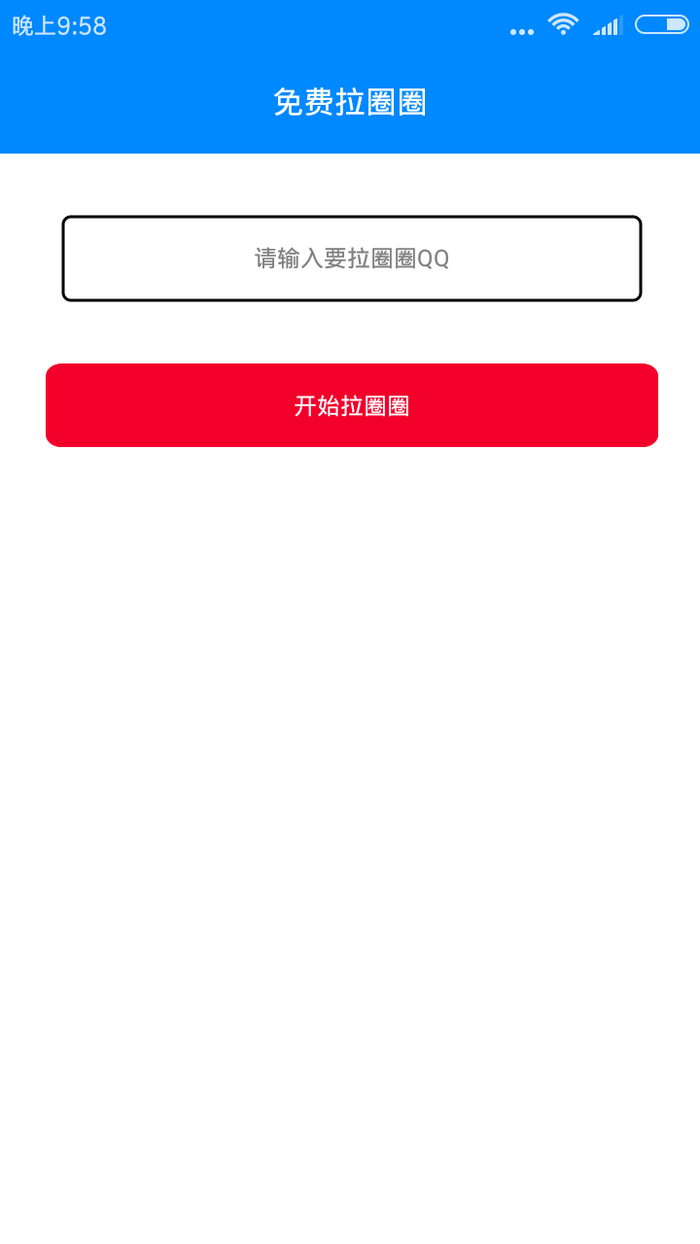

代刷名片赞平台的操作逻辑,本质是通过非自然手段批量制造点赞行为。其技术路径通常分为两类:一类是依托“人工点赞团队”,即组织兼职人员或通过众包平台,在目标账号的动态下进行点赞操作;另一类是借助“自动化工具”,通过模拟用户行为轨迹,批量注册虚拟账号或利用闲置账号进行点赞。这类平台往往宣称“精准匹配目标用户”“真人IP点赞”,但实际操作中,为降低成本,多数依赖非定向的批量操作——无论是人工还是工具,都难以精准触达账号的真实受众群体,点赞来源往往是随机、分散的,甚至来自与账号定位完全无关的用户。

从数据表现看,代刷平台确实能在短时间内让账号的点赞数量“显著增加”。例如,一条原本只有几十个赞的动态,可能在几小时内涨至数百甚至上千。这种“肉眼可见”的增长,对急于证明账号活跃度的运营者具有强烈吸引力。但问题在于,这类增长是“虚假繁荣”:点赞行为缺乏“用户粘性”,点赞用户不会二次互动,不会评论、转发,更不会转化为实际消费或关注。社交平台的算法逻辑早已识别这种“异常点赞行为”,虽然短期内可能通过审核,但长期来看,这类低质量的点赞无法为账号带来“权重提升”,反而可能触发平台的反作弊机制,导致内容推荐量下降。

点赞的核心价值,从来不是数字本身,而是数字背后代表的“用户认可度”。一条动态获得100个真实用户的点赞,意味着100个人对内容的认同,这种认同会通过社交关系链扩散,吸引更多同频用户关注;而1000个代刷点赞,不过是1000个无意义的数字符号,无法形成“口碑效应”,更无法转化为账号的商业价值。例如,一个品牌账号若依赖代刷点赞维持数据,当真实用户看到评论区的“零互动”(点赞用户从未出现过),反而会对品牌的专业性产生质疑——这种“数据泡沫”不仅无法提升影响力,反而可能损害账号的公信力。

更值得警惕的是,代刷平台暗藏多重风险。首先是账号安全风险,多数平台要求用户提供账号密码或授权登录,存在信息泄露风险;其次是平台处罚风险,微信、微博、抖音等主流社交平台均明确禁止“刷量行为”,一旦被识别,轻则删除异常数据,重则限制账号功能甚至永久封禁;最后是品牌信任风险,若企业账号被曝出“刷赞”,不仅会失去用户信任,还可能引发舆情危机。事实上,社交平台的算法迭代早已将“互动质量”作为核心考核指标,而非单纯的“点赞数量”——一个只有10个点赞但引发50条评论的动态,其权重远高于一个有1000个点赞但零评论的动态。

部分运营者认为,初创账号可以通过代刷点赞“快速起量”,以吸引真实用户关注。这种逻辑看似合理,实则存在误区。社交平台的算法偏好“自然增长曲线”,一个账号在短时间内出现异常点赞增长,会被判定为“异常账号”,反而降低初始推荐权重。真正有效的“起量”策略,是聚焦内容质量:通过精准定位目标用户、输出有价值的内容,引导真实用户自发点赞、互动,形成“正向增长循环”。代刷平台制造的“虚假增长”,只会打断这种循环,让账号陷入“依赖数据泡沫”的恶性循环。

归根结底,代刷名片赞平台确实能增加“点赞数量”,但这种增加是表面的、短期的、缺乏实际意义的。在社交媒体运营中,“点赞”从来不是目的,而是内容与用户产生共鸣的结果。与其耗费资金在“刷赞”上,不如将精力投入内容创作——只有真正打动用户的内容,才能带来真实的点赞、真实的互动、真实的增长。毕竟,社交的本质是连接,而非数字游戏。