在社交商业化的浪潮下,一种名为“代刷名片赞业务”的服务悄然兴起,打着“快速提升社交形象”“助力职场人脉拓展”的旗号,吸引着渴望在社交场域中脱颖而出的用户。然而,当我们将“有效”二字置于放大镜下审视,这类业务究竟是社交竞争力的助推器,还是一场自欺欺人的数据泡沫?代刷名片赞业务的真实价值,本质上是对社交本质的误读,其短期数据繁荣背后,隐藏着长期信任损耗与真实人脉构建的失效。

代刷名片赞业务:一场被包装的“社交捷径”

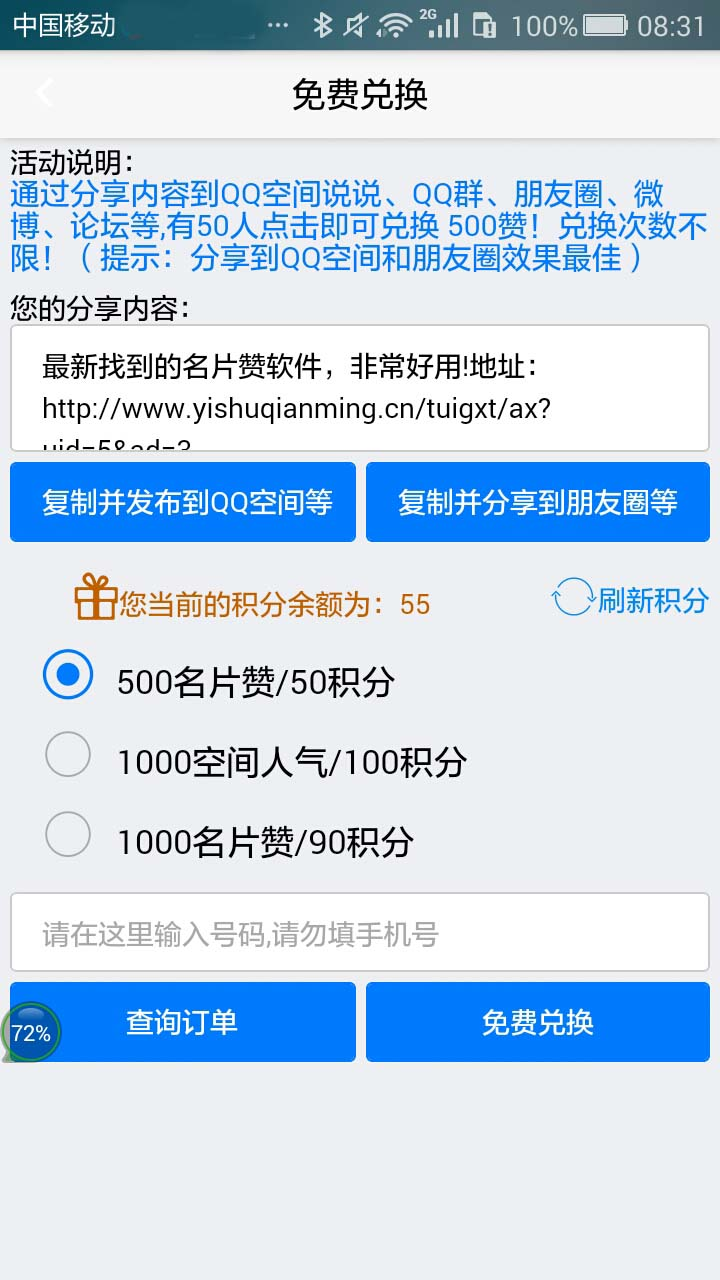

所谓“代刷名片赞业务”,指第三方服务商通过技术手段或人工操作,为用户在微信、LinkedIn、脉脉等社交平台的名片页(或个人主页)批量增加点赞、收藏等互动数据。用户支付费用后,可在短时间内实现“赞数翻倍”“收藏量激增”,甚至可选择“精准定向刷赞”——即针对特定行业、地域的用户进行点赞,营造出“被行业精英认可”的假象。这类服务的定价逻辑简单粗暴:赞数越多、要求越精准(如“需含企业认证用户赞”),价格越高。从9.9元“基础100赞”到999元“定制500+精准赞”,看似门槛极低,实则精准切中了职场人的“社交焦虑”。

在社交货币理论中,“点赞数”被异化为一种可量化、可交易的“社交资本”。许多用户认为,高赞数能传递“这个人很受欢迎”“资源丰富”“值得合作”的信号,尤其在初次交换名片的商务场景中,一个“点赞上千”的名片页,似乎能快速建立专业形象。这种需求催生了代刷业务的生存土壤——它将“社交展示”简化为“数据竞赛”,让用户误以为“数字=价值”。

表面价值:虚荣心满足与短期“人设滤镜”

代刷名片赞业务的“有效性”,首先体现在对用户心理需求的即时满足。在职场竞争白热化的当下,个人品牌的重要性被前所未有地强调,而“点赞数”成为最直观的“人设标签”。当用户看到自己的名片页从个位数点赞跃升至三位数、四位数时,确实能在短期内获得“被认可”的心理慰藉,甚至在社交场合中因“数据亮眼”而获得更多关注。

其次,在特定“弱关系”场景中,高赞数可能带来微弱的“光环效应”。例如,在行业交流群中分享名片页,一个拥有大量赞数的个人主页,更容易触发他人的“从众心理”——“这么多人点赞,肯定不差”,从而增加被添加好友、被咨询业务的可能性。但这种“有效”是极其脆弱的,它依赖于信息不对等(对方无法判断赞数真实性)和浅层认知(仅通过数据判断价值),一旦对方进入深度互动环节,这种“滤镜”便会迅速破裂。

深层风险:平台规则、数据真实性与信任透支

代刷名片赞业务的“无效性”,远比其表面价值更值得关注,其风险可从三个层面拆解。

其一,平台规则高压线下的账号安全。几乎所有主流社交平台都明确禁止“刷量行为”,微信在《微信外部链接内容管理规范》中规定,诱导分享、刷量等行为将导致功能受限甚至封号;LinkedIn则通过算法识别异常互动,对刷赞账号进行限流或警告。代刷服务商常以“技术防封”作为卖点,但所谓的“IP轮换”“模拟人工点击”等手段,本质上是在与平台规则博弈。一旦被系统判定为异常,用户轻则清空数据、降权展示,重则账号永久封禁——得不偿失。

其二,虚假数据无法转化为真实社交价值。社交关系的核心是“双向价值交换”,而点赞数本质是“单向数据展示”。代刷的点赞多为“僵尸号”“水军号”,这些账号无真实身份、无社交关系,无法产生任何有效互动。例如,一个商务人士通过代刷获得1000个赞,但当潜在合作伙伴尝试通过这些点赞用户的头像添加好友时,却发现全是“头像模糊、资料不全”的虚假账号,这种“数据繁荣”反而会成为“专业度不足”的佐证。更关键的是,真实社交中的“认可”往往基于内容输出、行业贡献或过往合作,而非冰冷的数字——一个拥有200个真实行业从业者点赞的名片页,远比一个刷出1000个无效赞的名片页更具说服力。

其三,长期信任损耗与个人品牌伤害。社交是长期主义,而代刷业务本质是“透支信任”。当你的名片页赞数远超实际行业影响力时,稍有经验的观察者便会察觉数据异常;更严重的是,若在合作过程中被发现使用“刷赞”手段,不仅会暴露“急于求成”的心态,更会让他人质疑你的专业度与诚信度——毕竟,连“真实展示”都做不到的人,如何让人相信能提供真实价值?

回归本质:社交竞争力的核心是“价值输出”,而非“数据包装”

代刷名片赞业务的无效性,根源在于它混淆了“社交展示”与“社交价值”的本质区别。社交竞争力从来不是“赞数多少”,而是“你能为他人提供什么价值”。一个在行业深耕多年、持续输出优质内容、乐于分享资源的人,即使名片页点赞数不多,也会因为真实的专业能力和利他行为,被他人主动连接、推荐;反之,一个依赖刷赞营造“虚假繁荣”的人,即便短期内获得关注,也因缺乏价值内核而无法将“流量”转化为“留量”。

真正有效的社交人脉构建,需要的是“内容深耕”而非“数据堆砌”:在LinkedIn分享行业洞察,在脉脉参与专业话题讨论,在微信朋友圈输出有价值的信息——这些真实互动带来的点赞、评论、转发,才是“被认可”的硬通货。此外,主动参与线下行业活动、真诚帮助他人解决问题、维护长期合作关系,这些“线下社交资本”的价值,远非任何“刷赞数据”可比。

当社交互动从“点赞数竞赛”回归到“价值互换本质”,代刷名片赞业务的泡沫自然会破灭。它或许能满足一时的虚荣心,但无法替代真实的能力积累与信任构建。对于渴望提升社交竞争力的职场人而言,与其将金钱和时间投入“虚假数据”的短期狂欢,不如沉下心打磨专业能力、输出真实价值——毕竟,社交场域中最“有效”的“名片”,从来不是页面的点赞数,而是他人心中的“靠谱度”。