近期,“兵马俑刷赞现象”在社交媒体引发热议,这一本应承载厚重历史的文化符号,却因大量非自然的点赞数据陷入争议漩涡。当千年文物与流量算法相遇,刷赞行为不仅暴露了数字时代文化传播的异化,更引发了关于文化价值、公众认知与伦理边界的深层思考。

刷赞现象的具体表现令人咋舌:某旅游博主发布的兵马俑短视频,点赞数数小时内突破百万,但评论区互动寥寥,点赞者多为“僵尸粉”或通过技术手段操控的虚假账号。背后是流量经济的逻辑驱动——社交媒体以点赞数作为内容价值的核心指标,创作者为获取流量、广告合作,甚至平台为提升数据表现,默许或参与刷赞行为。兵马俑作为“流量密码”,因其高辨识度和国际影响力,成为刷赞的重灾区。这种将文化符号工具化的行为,本质上是流量逻辑对文化领域的侵蚀。

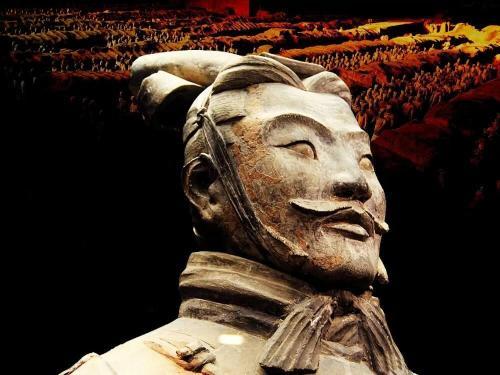

文化价值异化是争议的核心。兵马俑是秦始皇陵的重要组成部分,代表中国古代军事、艺术、科技的最高成就,其价值在于历史真实性和文化内涵。而刷赞行为将文化符号简化为“数据商品”,点赞数成为衡量内容价值的唯一标准,导致内容创作从“文化传播”异化为“流量追逐”。部分视频为博眼球,用夸张滤镜、低俗配乐包装兵马俑,甚至编造虚假历史故事,只为换取高点赞,严重消解了文物的严肃性。当“兵马俑点赞数百万”成为炫耀的资本,公众对文物的认知可能从“历史见证者”退化为“点赞工具”,这种价值错位令人痛心。

公众认知误导的争议同样深刻。真实的文化传播应引导公众深入了解文物背后的历史、工艺、文化意义,而刷赞制造的“虚假繁荣”会误导公众,认为“点赞多=内容好”,从而忽略深度内容。普通游客可能因刷赞视频的“高热度”而模仿,只关注拍照打卡、发布求赞内容,却不愿花时间参观博物馆、听讲解,形成“浅层打卡式”的文化消费。这种“点赞幻觉”不仅让公众错失真正的文化滋养,更可能催生对历史文化的轻浮态度,认为兵马俑不过是“网红打卡点”而非不可再生的文化遗产。

伦理与监管层面的争议则指向更深层的问题。刷赞行为本质上是一种数据造假,违反了《网络信息内容生态治理规定》等法规,破坏了网络生态的公平性。但监管存在难点:一是刷赞技术隐蔽性强,如通过“水军”、自动化脚本操作,难以追踪;二是平台责任界定模糊,部分平台为追求用户活跃度,对刷赞行为睁一只眼闭一只眼;三是利益链条复杂,涉及MCN机构、广告商、创作者等多方,监管难度大。同时,伦理层面,刷赞行为是对公众知情权的侵害——用户基于点赞数判断内容价值,却不知数据造假,这种“信息不对称”违背了传播伦理。

争议的本质,实则是数字时代文化传播路径的迷失。兵马俑的价值不在于获得多少点赞,而在于激发公众对中华文明的认同与自豪。真正的文化传播,应注重内容深度:比如通过纪录片、专家解读、沉浸式展览,让公众理解兵马俑背后的历史脉络;利用社交媒体的传播优势,但不依赖数据指标,而是以“内容质量”为核心,引导公众从“点赞”走向“点赞+思考”。例如,某博物馆推出的“兵马俑修复师的一天”短视频,没有刻意追求高点赞,却因真实感人的内容引发广泛共鸣,这才是文化传播的正道。

兵马俑刷赞现象的争议,提醒我们:在流量至上的时代,必须警惕文化价值被数据绑架。唯有剥离流量的虚假外衣,让文物回归其历史本真,让公众从“点赞的狂欢”走向“文化的沉思”,才能真正让兵马俑这样的文化遗产跨越千年,持续滋养民族精神。