在当前电信市场环境下,卡盟的低价移动流量卡,真的靠谱吗?这一问题直接触及消费者权益与行业诚信的核心。作为长期关注移动通信领域的观察者,我认为,这类产品虽以低价吸引眼球,但其靠谱性需从多维度审慎评估,避免盲目跟风。卡盟平台作为第三方渠道,提供的低价流量卡往往隐藏着潜在风险,消费者必须基于理性判断而非单纯价格驱动。

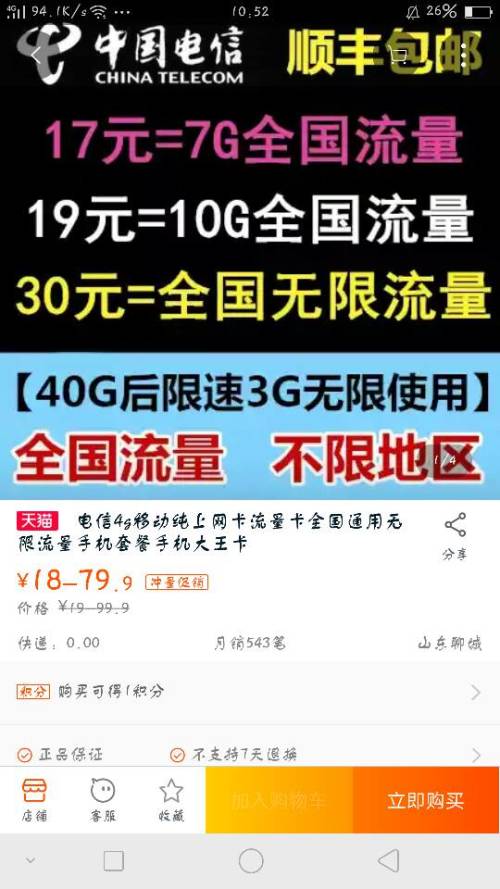

卡盟,本质上是一种聚合式电信服务分销平台,通过整合运营商资源,推出低于市场均价的移动流量卡。这类流量卡通常以“超值套餐”、“不限量低价”等标签推广,针对预算敏感群体如学生、自由职业者或临时用户。其核心价值在于显著降低通信成本,例如,每月仅需几十元即可获得数十GB流量,远低于传统运营商的标准套餐。这种性价比优势,在数据需求激增的今天,无疑具有吸引力,尤其对高频使用社交媒体或在线学习的用户而言,能缓解经济压力。然而,价值背后往往伴随妥协,低价策略可能牺牲服务质量或稳定性,如网络覆盖不足、限速条款模糊,导致实际体验与宣传不符。

深入探讨靠谱性,卡盟的低价移动流量卡面临多重挑战。首先,可靠性问题源于信息不对称。许多卡盟平台在宣传中夸大流量额度或隐瞒附加条件,如“不限量”实则包含隐藏限速阈值,或需绑定长期合约,消费者一旦签约便陷入被动。其次,安全隐患不容忽视。部分卡盟缺乏正规资质,可能涉及虚假运营商合作,用户数据泄露风险增高,甚至遭遇诈骗。例如,低价卡常要求提供身份证信息,若平台监管不力,易引发隐私滥用。此外,服务质量参差不齐,网络拥堵时卡顿频发,客服响应迟缓,影响日常使用。这些风险并非个例,而是行业普遍现象,反映出低价流量卡在追求市场份额时,对合规性和用户体验的忽视。

从行业趋势看,卡盟的低价移动流量卡正经历规范化转型。随着监管政策收紧,如工信部对电信代理的资质审核趋严,市场正逐步淘汰劣质平台。未来,靠谱性将取决于透明度提升和技术创新,例如引入区块链验证流量真实性,或与正规运营商建立深度合作,确保服务稳定。同时,消费者意识觉醒推动需求升级,低价不再是唯一考量,可靠性和安全性成为新焦点。这一趋势预示,卡盟若想立足,必须平衡价格与质量,否则将面临市场淘汰。

针对卡盟的低价移动流量卡,消费者应采取主动策略规避风险。建议优先选择资质齐全的平台,核实运营商合作证明,并细读条款中的限速、续费等细节。同时,通过用户评价和第三方评测获取真实反馈,避免被低价蒙蔽。理性消费的核心在于,不因短期节省而牺牲长期权益,毕竟通信服务的可靠性直接影响生活效率。 行业层面,强化自律机制和监管协作是关键,推动卡盟从价格战转向价值战,构建更健康的生态。

卡盟的低价移动流量卡,其靠谱性并非绝对否定,而是需辩证看待。低价策略在特定场景下确有价值,但消费者必须擦亮双眼,行业也需加速规范化进程。唯有如此,这类产品才能真正服务于大众,而非沦为隐患重重的噱头。