在虚拟经济蓬勃发展的当下,游戏卡密、虚拟货币、数字点卡等虚拟商品的交易需求激增,“辅助卡盟提卡”作为连接用户与虚拟商品资源的中间环节,逐渐进入大众视野。其中,“快速到账”成为各大辅助卡盟平台宣传的核心卖点,也吸引了大量追求效率的用户。但辅助卡盟提卡,真的能快速到账吗? 这一问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是需要深入其运作逻辑、风险机制与行业生态,才能看清“快速”背后的真实面目。

“辅助卡盟提卡”本质上是一种虚拟商品交易辅助服务,其核心在于帮助用户快速获取卡盟(即虚拟商品交易平台)中的卡密、账号等虚拟资产。用户通过辅助平台提交需求,辅助平台则通过自身资源或技术手段,从上游卡盟或供应商处提取商品,再转交给用户。而“快速到账”则是这一服务流程中最关键的承诺——从用户下单到收到卡密,时间被压缩至几分钟甚至几十秒。这种极致的速度,看似解决了用户对“即时性”的需求,却往往隐藏着不为人知的运作逻辑。

在正规合规的框架下,“快速到账”的实现依赖于技术效率与资源整合能力。例如,头部辅助卡盟平台会与上游官方供应商建立API直连接口,通过自动化系统实时同步库存与订单信息,当用户下单后,系统自动触发卡密提取与分发流程,省去了人工审核的环节,从而实现秒级到账。这种模式下,“快速”是技术赋能的结果,且建立在货源稳定、流程透明的基础上,用户权益能得到基本保障。然而,这类平台往往对上游供应商资质审核严格,仅接入正规游戏厂商、电商平台等官方渠道,因此卡密价格可能略高于灰色渠道,但安全性更高。

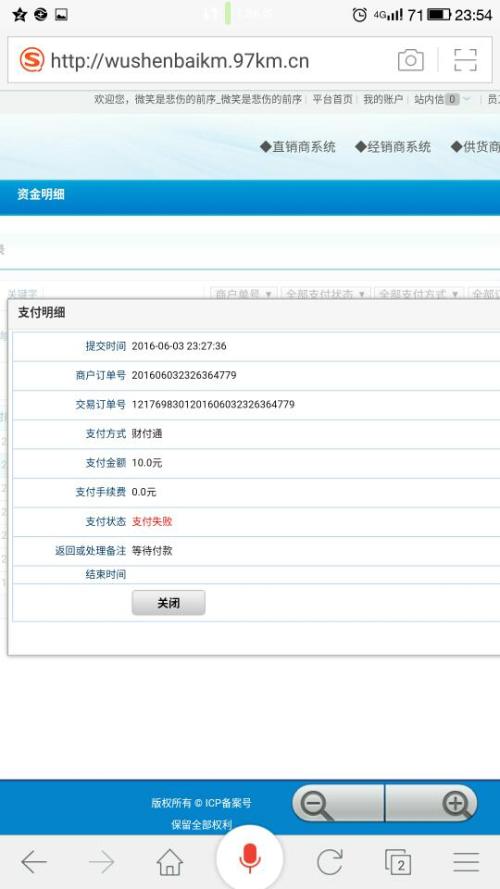

但现实中,更多标榜“快速到账”的辅助卡盟,走的却是“效率优先、合规让步”的灰色路径。为了追求极致的到账速度,部分平台会绕过正规渠道,从非官方甚至非法渠道获取卡密。例如,通过“撞库”手段盗取游戏账号、利用系统漏洞批量生成卡密、或与上游“黑卡”供应商合作——这些供应商的卡密来源可能是游戏厂商的未激活库存、通过欺诈手段获取的虚拟资产,甚至是黑客攻击的产物。当用户通过这类平台“快速”收到卡密时,看似交易完成,实则可能面临多重风险:卡密被官方回收导致用户财产损失、账号因盗用被永久封禁、个人信息在交易过程中泄露被用于非法活动,甚至可能因涉及“洗钱”“销赃”等违法行为而承担法律责任。此时,“快速到账”不再是优势,而是用户踏入风险陷阱的“加速器”。

用户对“快速到账”的盲目追求,为灰色辅助卡盟提供了生存土壤。在虚拟商品交易中,部分用户存在“重速度、轻安全”的心态,认为“只要卡密能用就行,来源不重要”。这种心态被不法平台利用,他们通过“低价+秒到”的组合拳吸引用户——例如,一张官方售价100元的游戏点卡,灰色平台可能以80元的价格秒级到账,看似用户占了便宜,实则可能在使用后被系统识别为“盗刷卡密”而作废,平台早已卷款跑路。更隐蔽的是,部分平台会在“快速到账”后设置提现门槛或隐藏费用,用户看似“秒收卡密”,却无法顺利提现或兑换,最终陷入“有卡无钱”的困境。

从行业生态来看,“辅助卡盟提卡”的“快速到账”承诺,本质上是虚拟商品交易市场效率与风险的博弈。随着监管政策的收紧,如《反电信网络诈骗法》对虚拟商品交易实名制、溯源机制的要求,以及各大游戏厂商、电商平台对盗刷、黑卡打击力度的加大,灰色辅助卡盟的生存空间正在被压缩。合规的辅助平台开始转向“技术+合规”双轮驱动,通过区块链技术实现卡密溯源、通过智能合约确保交易不可篡改、通过风控系统实时监测异常订单,在保障合规的前提下提升到账效率。例如,部分平台已实现“三秒到账+官方直供+售后保障”的服务模式,用户下单后卡密直接从游戏厂商官方接口发放,全程可追溯,既满足了速度需求,又规避了风险。

那么,普通用户应如何理性看待“辅助卡盟提卡,真的能快速到账吗?”这一问题?答案在于:真正的“快速到账”必须以“合规安全”为前提,脱离合规的“快速”往往是风险的伪装。用户在选择辅助卡盟时,需重点关注平台的资质认证(如是否持有相关增值电信业务许可证)、货源透明度(是否明确标注卡密来源)、用户评价(尤其是售后反馈)以及风控措施(如是否有交易纠纷处理机制)。若平台一味强调“秒到”“低价”,却对货源、资质含糊其辞,则需高度警惕。同时,用户自身也应树立“安全优先”的交易意识,避免因贪图小利而陷入法律风险与财产损失。

归根结底,“辅助卡盟提卡”的“快速到账”并非空中楼阁,它可以是技术进步与合规经营的成果,也可能是灰色利益链条的诱饵。在虚拟经济日益融入日常生活的今天,唯有用户擦亮双眼、平台坚守底线、监管持续发力,才能让“快速到账”真正成为提升交易效率的助力,而非滋生风险的温床。当合规成为行业共识,速度与安全才能兼得,“辅助卡盟提卡”才能真正为用户创造价值,而非埋下隐患。